材料一 鸦片战争后……英货输入总值,1842年为426万元,1845年,达到1053万元。由于运到中国的棉毛织品销路不广……从1846年起,英国输华商品量开始减少。1846年到1855年的十年间,除了1851年、1852年两年外,始终没有达到1845年的水平。

——赵德馨《中国近现代经济史:1842—1949》

材料二 伦敦和利物浦的商界……希望:自1842——1844年签订的条约应予修订……中国关税应予重订;另外,所有的外国人均可进入大多数的港口,甚至可以沿河道和运河深入中国的内地。

——《两个世界杂志的年鉴》第7期(1856——1857)

(1)根据材料一,指出1842—1855年间英国输华商品量变化的趋势,说明一个商品在华“销路不广”的根本原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明英国发动第二次鸦片战争的原因。第二次鸦片战争对中国社会产生了怎样的重大影响?

材料一:春秋战国时期,中国的铁器生产由西向东、由北向南逐渐扩展,使列国的生产为发生根本性的变化。春秋中后期牛耕已成为一种常见现象。战国时期,牛耕进一步推广并开始使用铁犁,耕作技术进一步提高。牛耕的推广和铁制农具的广泛使用,使一家一户为一个生产单位的个体经营方式成为可能,这就为土地私有制的出现提供了条件。男耕女织的综合型小农经济开始形成,并成为经济结构的重要组成部分。

——摘编自刘涛、齐秀生《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

材料二:全国棉布应有产量中机制布与手织布的比重变化(%)

| 时间项目 | 1860.年 | 1894年 | 1913年 |

| 手织布所占比重 | 96.82 | 85.85 | 65.17 |

| 其中:农村土布 | 96.82 | 85.85 | 63.89 |

| 机制布所占比重 | 3.18 | 14.15 | 34.83 |

| 其中:进口机制布 | 3.18 | 13.36 | 32.57 |

(注:手织布包括农村土布和改良土布,机制布包括进口机制布和国内机制布)

——摘编自许涤新、吴承明《旧民主主义革命时期的中国资本主义》

(1)根据材料一及所学知识,指出古代中国经济的基本特征,并说明其形成的历史条件。

(2)根据材料二,指出近代中国经济结构的变化,结合所学知识,说明近代中国进口机制布所占比重的变化趋势及其原因。

3 . 秦朝和元朝的统治疆域较前朝空前扩大,所以统治者在吸取前代的经验教训的基础上,对地方行政制度进行了改革和创新。阅读下列材料:

材料一 “始皇初并天下,罢诸侯,置守尉,遂分天下为三十六郡,每郡置一守、一丞、两尉以典之。郡名曰内史、三川、河东……汉中、巴都,蜀郡、黔中、长沙。后又置闽中、南海、桂林、象郡四郡。凡四十郡

——明张岱所著《夜航船》

材料二 元朝建立以后,对驿站制度进行了改革,驿站以大都为中心。东连高丽,东北达奴儿干,北至吉利吉思,西达伊利汗国和钦察汗国,南接安南,乌斯藏亦设有驿站。全国约设有驿站1500处。驿站有水陆两类,江淮地区一般为水站。元朝规定:驿站一般归兵部和通政院分领,兵部负责南方汉地驿站,通政院负责蒙古驿传。站由站户负责役务,站户户籍隶所处路、州、县,他们需要保证供给驿卒交通工具,有时还需备粮食等,站户负担较为沉重。

——摘编自许嘉璐主编《中国中学教学百科全书》

(1)据材料一并结合所学知识,指出秦朝此种制度的设立在政治体制上带来了怎样的变化?这种变化带来怎样的积极影响。

(2)根据材料二,概括元朝驿站制度改革的特点。并结合所学知识,简析元朝驿站制度的改革有何作用。

(3)依据材料概括指出中国古代地方行政管理制度的演变趋势,并结合所学谈谈我们可以得到的规律性认识。

4 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一(王景)先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》

材料二两次鸦片战争以后,大量外国商品涌入中国各地城乡。时人指出:“中国丝、茶及其商品的出口量不断增加,但价格却在下跌。”在某些地区,洋纱洋布排挤了土纱土布,使中国城乡出现生产凋敝、经济萧条的状况。外国商品大肆在中国倾销,一方面破坏了中国原有的封建经济结构;另一方面又为中国商品经济的发展提供了有限空间。某些地方形成商品市场,农作物商品化趋势加快。

——张岂之《洋务运动与近代化的起步》

材料三社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

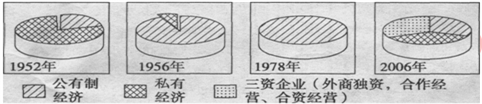

新中国不同时期国民经济成分比例示意图

(1)依据材料一和所学知识,概括中国古代农业经济的特征。

(2)依据材料二和所学知识,指出两次鸦片战争后中国社会经济发生的变化。

(3)依据材料三和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化,并分别指出促成变化的主要原因。

| A.魏晋时期三教相互借鉴和融合 | B.佛教传播主导南朝政治的走向 |

| C.南北朝时期佛教的本土化趋势 | D.皇权专制对佛教影响的两面性 |

| A.陆上丝绸之路的中断 | B.政局对文化心理的影响 |

| C.经济作物种植的推广 | D.域外文化的本土化趋势 |

| A.说明汉对地方实行直接管理 | B.表明王国问题已基本消失 |

| C.有利于巩固多民族国家统一 | D.体现君主专制强化的趋势 |

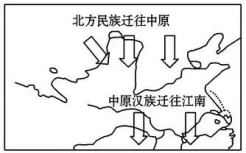

| A.华夷共祖观念形成 | B.民族隔阂逐渐消失 |

| C.文化认同意识增强 | D.国家统一趋势渐强 |

| A.春秋战国时期 | B.秦汉时期 | C.魏晋南北朝时期 | D.明清时期 |

| A.中西文化出现融合发展的趋势 | B.历史记忆影响人们认识新生事物 |

| C.明代士人已初步具备世界意识 | D.外来文化激发了传统文化的活力 |