材料一 韩非子曾说:“世之显学,儒、墨也。”然而,实际情况却复杂得很。孔子为了宣传自己的学术理想,寄希望于周游列国,却以失败告终;孟子时代,则是“杨朱、墨翟之言盈天下”;秦始皇更是实行了“焚书坑儒”的决策。虽然,汉初儒学偶有机会露面,但很快就被道、法强势逼退,至汉武帝时,这一局面才逐渐被打破。公元前134年,董仲舒在武帝举贤良对策中崭露头角,并提出“邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣”的主张,获得汉武帝的采纳,“五经”成为法定的经典。

——摘编自钱耕森《董仲舒:儒学发展史上的一座丰碑》

材料二 秦始皇统一六国后,在地方行政体制上,废除地方分权的封建制,建立直属于中央的郡、县两级行政区划。郡的长宫是郡守,其副职是郡尉(分管军事),另外还配备郡监(监郡御史)——直属于中央的御史大夫,代表中央监控地方。这些官僚都是由皇帝任免的,概不世袭。县以下设乡、里和亭,皇帝的政令,通过三公九卿,直达于郡、县、乡、亭、里。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述先秦至汉代儒学地位的变化,并分析这一变化产生的原因。

(2)根据材料二,指出秦始皇在地方行政体制上采取的主要措施,并结合所学知识分析其意义。

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,为聚落生活的安定提供了保障,这使人们的精神生活得到多方面的发展。

——摘编自《简明中国历史读本》

材料二 郭家庄的160号商代墓中出土了青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还出土了 28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900枚铜镞……墓主人可能是地位较高的武将。

——摘编自杨育彬《河南考古50年》

材料三 《吕氏春秋》指出:“公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是奴隶在井田上集体耕作,“分地”则指封建制度下的租佃制。这种“公作”与“分地”的区别,反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——摘编自朱绍侯主编《中国古代史》

(1)根据材料一和所学知识,列举农业“有了很大发展”的表现

(2)根据材料二,从160号商代墓出土的文物中可以归纳当时哪些历史信息?

(3)根据材料三和所学知识,概括春秋时期耕作方式的变化,并分析这一变化的历史作用。

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程

材料一 湖北云梦县睡虎地秦墓竹简,法律令文书有《秦律十八种》《田律》《工律》《徭律》《法律问答》《军爵律》等。人民生活的一举一动都在秦律中规定下来。《法律问答》记载“五人盗,戒(赃)一钱以上斩左止(趾)。”在秦律中规定了对轻微小罪也处很重的刑罚,这与商鞅、韩非等法家认为只有用重刑才能杜绝犯罪的主张一脉相承。

——摘编自《云梦秦简研究》

材料二 汉初,革秦之弊,废弃了秦代法律的严酷繁杂成分,由萧何制定了崇尚宽简的《九章律》,约法省刑,简易疏阔……汉律特别强调皇权至上,法自君出……其法制的指导思想则为礼法并用,以礼入法,儒家经义成为法理的基础,坚持德主刑辅,先教后刑,奠定了此后法制体系“礼刑一体”的基本框架……废止了部分肉刑,反映了司法的进步。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一,概括秦朝法律制度的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与秦代法律特点相比,汉代法律的新变化并分析其原因。

材料一 汉或帝根据董仲舒的建议,诏令各郡国举孝子、廉吏各一人,后来两科逐渐合并为一种,称为“孝廉”。此外“秀才”也是察举的重要科目之一。孝廉重在德行,秀才重在才能。察举以举算为主,考试为辅,考试基本不存在黜落,举荐权掌握在皇帝以下的各级官僚权贵手中。一般没有门路的布农平民,几乎没有被察举的可能性。

——摘编自金铮《科举制度与中国文化》

材料二 九品中正制大体是指由各州郡分别推选大中正一人,所推举大中正必为在中央任职官员且德名俱高者。大中正再产生小中正。大、小中正将人才分为九等,详记年藉各项,并加评语。吏部依此进行官吏的升迁与罢黜。此项制度其实依然是采取地方群众舆论和公共意见,保留了汉代乡举里选的遗意。它的推行一方面解决了选拔官吏无标准的问题,使当时一时间吏治澄清,另一方面缓解了中央政府与世家大族的紧张关系。

——摘编自李雪松《从三国乱世分析“九品中正制”的利与弊》

(1)据材料一,指出察举制的主要科目以及它们的区别,并结合所学知识,综合评价察举制。

(2)据材料二并结合所学知识,指出九品中正制与察举制的关联,归纳九品中正制在初创时的积极意义。

材料一 汉代学者许慎在《说文解字》中曾评述战国时代列国各有差异的状况:“分为七国,田畴异亩。车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”秦国通过战争消灭六国,建立了统一的国家,实现了“大一统”的政治局面。虽然从秦代到汉初,仍然可以看到不同地域文化风格的若干鲜明的差异。但是,秦的统一已经为大一统的文化共同体的建设奠定了重要的基础。

——摘编自张岂之《中国历史)

材料二 开皇元年,杨坚按照少内史崔仲方的建议,废除北周的六官制度,确立三省六部制度。尚书、门下、内史三省的长官都是宰相。尚书省的事务庞杂,任务繁重,故又下设六部,分管各项政务。这种几个宰相执政的制度,可以防止外戚或个别大臣专权篡位,有利于巩固最高统治者的地位。开皇三年,兵部尚书杨尚希说:“窃见当今郡县,倍多于古。或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领。具僚已众,资费日多;吏卒增倍,租调岁减;民少官多,十羊九牧。”他建议“存要去闲,并小为大”,这样,“国家则不亏粟帛,选举则易得贤良。”杨坚根据这一建议,把(北)齐、(北)周以来的州、郡、县三级制,改为州县两级制。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝为“大一统”奠定基础的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明隋初的制度创新及其影响。

(3)根据材料并结合所学知识,简述秦朝和隋朝的共同之处。

材料一

——杨远《西汉至北宋中国经济文化向南发展》

朝廷在故都(东京开封)时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:“苏湖熟,天下足。”

——《陆游集》

材料二 北宋科举入朝做官的官员统计表

材料三: 宋代人均耕地为4.4亩,在南方却不足这个平均数,苏州地区亩产可达四石,但江南其他地方的亩产在二石左右。....于是开发梯田、围湖造田、围海造田相继加速。“烧畲山于山岗”、“教民焚燎而种”,但山林破坏后,雨则山洪暴发,旱则无水灌溉。....入宋以后,江南每岁漕运额由三四百万石增至六百万石,以致江南谷贵民贫。

——摘编自郑学檬《唐宋江南经济研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,较前代相比,指出宋代南方出现了哪些变化。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,阐述材料一中变化带来的影响。

材料一 秦国商鞅变法取得了很大成就,富国强民的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期国都未被攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、惠文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位的继承而引起内部分裂。总之秦统一中国是顺应历史发展的要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 汉武帝在位54年,是中国古代统治年代比较长的帝王。汉武帝时代,西汉王朝开始进入全盛时期,以汉族为主体的统一多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成,中国开始以文明和富强的政治实体和文化实体闻名于世,汉武帝时代的政治体制、经济形式和文化格局,对后世都有相当重要的历史影响。

——摘编自王子今《秦汉史:帝国的成立》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦能够统一中国的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,阐述汉武帝巩固大一统国家在经济上和思想上采取的措施。

材料一 (宋代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的海外贸易……在人民日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺技术各方面,中国是当时世界上首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

——摘编自谢和耐(法国)《南宋社会生活史》

材料二 明清时期,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明宋代中国“现代化的程度令人吃惊”在商业方面的主要表现。

(2)据材料二并结合所学知识,概括明清时期中国商品经济发展的新现象。

(3)有学者认为,商品经济繁荣促使明朝中后期萌动社会转型,据以上材料并结合所学知识加以说明。

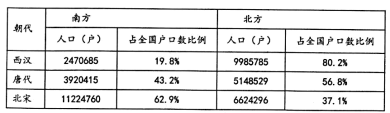

材料一

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口数比例 | 人口(户) | 占全国人口数比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐代 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

——摘编自杨远《西汉自北宋中国经济文化向南发展》

材料二 北宋初年,从越南引进的占城稻传入福建地区,并迅速在江南地区推广。南宋时,山地丘陵修梯田,沿江滨湖筑围田。江淮、两浙、福建等地区粮食一年亩产可达二至三石。棉花种植盛行于闽、广地区,茶叶种植遍及苏、浙、皖、闽、赣等地。两浙和川蜀地区成为全国的丝织业中心,从事“收丝放贷”“机户赊账”等业务的包买商也遍布江西、两浙、四川等地。广东雷州半岛和广南西路发展成棉纺织业的中心。

——摘编自卜宪群《中国通史》

(1)根据材料一归纳北宋人口的变动情况。

(2)根据材料二概括宋朝南方经济发展的表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋朝南方经济社会的变动对古代区域经济格局及南方文化的影响。

材料一 种植植物能养活的人口要比采集食物所能养活的人口多得多。……农业生产增长使食物有了剩余,能够供养新产生的祭司阶级、士兵和吏。……文字就是祭司们出于记事的需要而做出的一大发明。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 20世纪,德国哲学家雅斯贝尔斯把公元前8~公元前3世纪称作“轴心时代”。这一时期的中国、印度和希腊……深刻影响了此后整个文明的发展。

——摘编自《中外历史纲要》(下)

材料三 公元前3世纪中叶以前,罗马的法律只针对罗马公民而言,居住在罗马城的外邦人不享受法律所提供的保护,此为公民法。随着接二连三的争霸与扩张战争的进行,罗马的统治疆域扩大,殖民城市的增多,臣民数量的递增,军团与当地民众的矛盾凸显,公民法已然不适用,因而逐渐形成了能够适用于罗马统治疆域内一切臣民的法律——万民法。

——肖丽《罗马海外殖民城市的建设及其影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出人类文明产生的前提与标志。(2)根据材料二并结合所学知识,概括处于“轴心时代”的东西方文明对外扩展的方式,并说明此时东西方没有建立直接联系的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出罗马是如何对庞大帝国进行治理的?你如何理解文明扩张与世界帝国之间的关系?