| 第一次西征 | 1219—1225年 | 攻灭花刺子模国,蒙古军队直抵黑海北岸 |

| 第二次西征 | 1235—1242年 | 征服今俄罗斯、乌克兰地区的诸多公国和部族,一直打到今德国、匈牙利和巴尔干半岛 |

| 第三次西征 | 1253—1260年 | 攻陷阿拔斯王朝首都巴格达,阿拉伯帝国灭亡 |

| A.第一次西征由成吉思汗发动 |

| B.第二次西征征服了基辅罗斯 |

| C.第三次西征时马可·波罗由陆路来华 |

| D.蒙古西征改变了亚欧内陆的民族分布 |

时间 | 项目 | 数目 |

至1940年 | 抗日救亡团体 | 2000多个 |

至1940年 | 捐献物资 | 217架飞机,坦克27辆,卡车数百辆 |

至1940年 | 捐献医药物资 | 救护车1000多辆,输血1750立方公升,药物无数 |

1937—1941年 | 侨汇 | 55.7亿元(法币) |

1937—1945年 | 捐款 | 50亿元(法币) |

1937—1945年 | 购买政府国债 | 11亿元(法币) |

1937—1945年 | 回国参军参战 | 4万余人 |

| A.华侨捐献是抗战物资的主要来源 | B.体现了全民族抗战的特点 |

| C.华侨为中国的抗战做出了巨大贡献 | D.民族空前团结是扭转战局的关键 |

| 序言 | 宪法产生的渊源 |

| 第一条 | 规定立法权 |

| 第二条 | 规定行政权 |

| 第三条 | 规定司法权 |

| 第四条 | 规定授予各州的权力 |

| 第五条 | 规定宪法修正案提出和通过的程序 |

| 第六条 | 规定宪法的效力地位 |

| 第七条 | 规定宪法本身的批准问题 |

| A.突出宪法制定的群众基础 | B.全面借鉴启蒙运动的成果 |

| C.重视中央集权的体制构建 | D.缺乏人权问题的具体规定 |

| A.说明牛耕已成当时主要的生产方式 | B.都可用于研究古代人们的社会生活 |

| C.都反映了精耕细作的农业生产方式 | D.都采用了奴隶集体劳动的耕作方式 |

民国历史教科书中的“中华民族”

1912年9月,《中华中学历史教科书·本国之部》作为教科书首次使用“中华民族”说法,它既强调汉族的主体地位,也说明其他各族(五族)与汉族共同构成中华民族实体。同时期的《共和国教科书·新历史《新制本国史教本》等书虽大力宣传“五族共和”观念,但均用“中华民国”表述民族实体,“中华民族”并未成为首选。

1923年,《初级中学历史课程纲要》成为民国时期第一个使用“中华民族”表述民族实体的历史课程纲要。依据纲要编订的《现代初中教科书本国史》将五族扩大为七族,华族为主体,注重各民族的分合、发展及民族间关系的阐述。1929年,《中小学课程暂行标准》施行,“中华民族”一词在历史教科书中频繁出现,内涵也更加丰富,并与“中国民族”“华族”等词汇并用。

1932年,《中小学课程暂行标准》强化并凸显民族叙述,中小学教科书纷纷以“概念”的形式使用“中华民族”一词。1940年,国民政府教育部修订初高中课程标准,明确了“中华民族”的核心概念地位,并强调“中华民族演进”“民族融合与扩大”“全民族团结”“近代所受列强之侵略与原因”“中华民族之形成与现在之复兴”等内容的讲述。“中华民族”正式成为族名,得到了国民政府的认可。抗战胜利后,仍作为教科书的核心概念保留并传承。

——摘编自杨梅《民国历史教科书中“中华民族”一词的概念史解读》

对民国历史教科书中“中华民族”这一概念的发展演变进行解读。

| A.华工在美国取得了丰厚的报酬 | B.华工的出现纯粹是个人的原因 |

| C.华工为近代美国开发做出贡献 | D.该照片体现了黑奴贸易的罪恶 |

| A.倡导文化和种族的多元一体 | B.爱国主义与女性独立有机结合 |

| C.号召女工走上反法西斯战场 | D.工业化社会女性角色不可或缺 |

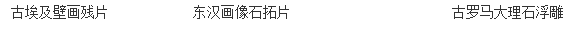

材料一 公元前9000年左右,小麦、大麦在西亚开始栽培;公元前6000年左右,西亚的小麦、大麦传入欧洲;至迟到公元前2500-2000年间,小麦传入中国;公元前2世纪到公元2世纪,通过丝绸之路,葡萄、首蓿传到中国,樱桃、杏等也从亚洲传到罗马。

(1)依据材料结合所学,概括新航路开辟前后食物物种交流的特点。

材料二 “咖啡”一词源自阿拉伯语,意思是“植物饮料”。咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区,在公元15世纪以前,咖啡的种植和生产一直为阿拉伯人所垄断。17世纪中叶,荷兰人将咖啡移植到锡兰岛,后传到印度、印度尼西亚等地。18世纪初,咖啡传入拉丁美洲,这里成了日后世界咖啡的主产区。因大量生产而价格下降的咖啡开始成为欧洲人的重要饮料。

欧洲的第一家咖啡馆于1650年在英国牛津大学建立,咖啡馆随之在欧洲风起云涌,英国的牛津、伦敦,法国的巴黎、马赛等地也相继开设咖啡馆。17世纪末18世纪初,咖啡馆在欧洲各个城市纷纷出现,并推广到北美的波士顿、纽约、费城。从此,欧洲和美的社会生活中有了喝咖啡的习惯。人们在咖啡馆休闲聊天,咖啡馆成了社交的重要场所。

(2)对“咖啡(馆)的历史是一部经济史”谈谈你的看法。材料三

即使是世界上最偏远之地,如今也开始被先进的交通工具联系在一起,……他们包括:铁路、汽船、电报。……详细的地图(绝大多数是为军事目的而制)已经可在许多先进国家中看到。……甚至也把那些地理上极其遥远的地区拉入到整体世界之中,使两者之间产生直接而不仅是字面意义上的联系。

16—19世纪英国城市人口占总人口比例(%)

时间 | 1520 | 1600 | 1670 | 1700 | 1750 | 1801 | 1852 |

城市人口占总人口比例 | 5.25 | 8.25 | 13.5 | 17.0 | 21.0 | 27.5 | 51.0 |

1700年,英格兰、苏格兰和威尔士,人口在10万以上的城市只有一个,到了1911年,这样的城市已经接近30个,其中大多数处于工业化的英格兰中部地区。

工人们用血汗增加了资本的利润,换来的却是贫富的严重分化,社会的强烈不平等。这种不平等体现在生活方式、住房、医疗、健康等各个方面。如这时欧洲所有城市开始出现资产阶级居住区与工人居住区的区别,简称为“豪华的西区和贫困的东区”。

法家认为人性恶,主张法治,韩非提倡君主不要谈礼义,而要以法、术、势驾驭臣下。提出“故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法……以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。”等观点。

(3)工业革命改变了人与自然、人与人、人与社会的关系,结合所学材料 咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料,是世界三大饮料之一。寻一方静室,冲一杯咖啡成了不少人缓解疲劳的选择,但浓郁的咖啡香味不能掩盖它所承载的“黑色”历史。咖啡原产于非洲埃塞俄比亚,6世纪传入阿拉伯半岛,15 世纪后传播到欧洲,被称为“阿拉伯酒”。17世纪,荷兰人在印度和印尼爪哇岛广泛种植咖啡。 18世纪初,咖啡传入拉丁美洲,英国人发现投资咖啡种植利润丰厚,就在其殖民地牙买加蓝山山脉大量种植,由此逐渐形成享誉世界的“牙买加蓝山咖啡”。拉丁美洲也成了日后世界咖啡的主产区。19世纪末,在西半球、东南亚、非洲等适宜种植的地区,形成了大规模的种植园体系和供应链。20世纪咖啡生产和消费的全球化进一步加速,但咖啡生产国的相对贫困化问题在现有国际体系下仍难以根本解决。

——摘编自潘宏胜《咖啡的传播与贸易》

(1)根据材料并结合所学知识,概括咖啡传播特征,并分析咖啡成为世界性商品的原因。(2)根据材料并结合所学知识,对咖啡承载的“黑色历史”进行解读。

材料 “指导思想是一个政党的精神旗帜。”百年来,中国共产党共召开 20 次全国党代会,通过 20 个党章(党纲、党章修正案),先后将毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想确立为党的指导思想,并写进党章,使其充分发挥理论指导实践的磅礴伟力。每次指导思想上的变化,都会为马克思主义中国化不断实现历史性飞跃积累基础。

——据陈彩琴《党章百年与马克思主义中国化的三次历史性飞跃》

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国近现代史的相关知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合)