材料一

| 学者 | 观点 |

| 1 | 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”。海上“丝绸之路” |

| 2 | 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人.突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商品流通的还有僧侣。他们绝大多数并不以获利为目标。而是以宗教传播为己任 |

| 3 | 三条丝绸之路本身就是由中国独特的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果 |

| 4 | 丝绸之路中的“丝绸"一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能 |

——摘编自耿异《丝绸之路研究在中国》

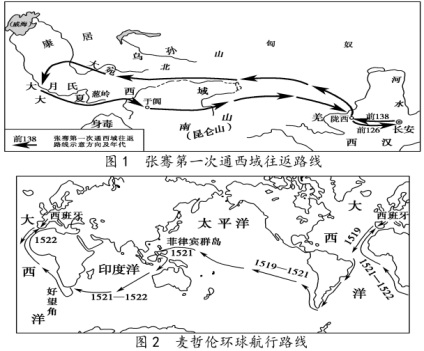

(1)依据材料一,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势。材料二

(2)从以上三幅图片中任选两幅地图,结合所学知识提炼一个主题,并加以说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

材料一 孔子坚信道德和政治不可分离,政治即是建立在伦理基础上的控制。在孔子那里,“政”之语义源头是“正”,显然含有浓厚的道德寓意。他甚至直接说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”,又说:“为国以礼”。孔子并不愿意像法家一样,为执政者提供一整套的机构组织及法律设计,他始终相信道德的力量,以及道德表现形式

——礼的力量。——宋石男《孔子的历史和历史的孔子》

材料二 复生(注:谭嗣同的字)所谓以心力解劫运者,仁,即心力也,心力之表见曰通,其所以害夫通者则曰礼、曰名。盖通必基于平等,而礼与名皆所以害其平等之物也。礼与名之尤大者则曰三纲五常,曰君臣、父子、夫妇。而君臣一纲尤握其机枢。……久而成劫运,其祸皆起于不仁,求反于仁而强其心力,其首务在于冲决纲罗,而君统之伪学尤所先。

——谭嗣同《仁学》

材料三 在“礼”的演进发展中,它始终未失其神圣的意味,显示出了中国社会和文明的重要特点。……不仅宫廷,而且中国社会的各阶层都通过“礼”来规范他们的生活,以达到与有序的自然相一致。

——安乐哲、郝大维《孔子哲学思微》

请回答:

(1)据材料一,指出孔子的治国理念及坚持此种理念的理由。

(2)据材料二,概括作者对“礼”的认识,并归纳“礼”与“仁”的关系。

(3)据材料三,说明作者肯定“礼”的依据。综合以上材料,结合所学知识,探析“礼”对中华民族社会秩序与文化养成的影响。

3 . 外交是一个国家综合国力的体现,加强对外交往有利于国家发展和民族振兴。阅读材料,回答问题。

材料一不平等条约在中国从朝贡外交向现代外交转轨的过程中发挥了作用……朝贡外交是中国古代王朝特有的一种外交体系……自商周以来,中原王朝都一直认为自己居天人之中,是“天朝上国”,凡要与中原王朝建立关系、展开外交者,必须以朝贡方式进行。到了清朝,造就万邦来朝、八方来仪的盛世,并没有其他帝国那种军事的、经济的功利要求。……朝贡外交走进历史博物馆同列强将不平等条约强加在中国头上分不开,也就是说,是不平等条约迫使当时的中国政府不情愿地接受了现代外交。

——《不平等条约的另一面:推进中国融入全球化历史进程》

材料二太平洋战争爆发后,中国与美、英等国已成为反法西斯战争的同盟国,中国战场的战略地位大为提高。中国加紧废除不平等条约的活动。1942年3月,新任外交部长宋子文向美国政府正式表达了中国希望立即废除旧约,改订新约的要求。由于中国政府的主动姿态,并且为了争取中国继续坚持抗战,美、英两国经过反复磋商后,决定采取一致行动,分别与中国谈判废约。1943年1月11日,中美、中英分别签订条约,废除了在华治外法权和一些特权

——摘自王桧林《中国现代史》

材料三中华人民共和国成立后,在英国国内,越来越多的人认为英国政府不能漠视中国人民的政府已有效地控制了中国大陆这一事实,英国在华实际利益超过了任何其他西方国家,……12月以后,缅甸、印度、巴基斯坦三个英联邦成员国接连宣布承认新中国,英国迫于形势压力,终于在1950年1月6日,宣布承认中华人民共和国。

——郑启荣、孙洁琬《试论1945——1954年英国对华政策的演变及其动因》

材料四我国周边外交的战略目标,就是服从和服务于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴,全面发展同周边国家的关系,巩固睦邻友好,深化互利合作,维护和用好我国发展的重要战略机遇期,维护国家主权、安全、发展利益,努力使周边同我国政治关系更加友好、经济纽带更加牢固、安全合作更加深化、人文联系更加紧密。

——2013年10月25日习近平在周边外交工作座谈会上的讲话

(1)阅读材料一,概括中国古代朝贡外交的特点,并结合所学知识,分析近代前期不平等条约对促进中国的外交近代化所起的建设性作用。

(2)根据材料二及所学知识,归纳抗战时期南京国民政府取得外交成就的原因。

(3)根据材料三指出英国承认新中国的主要原因,并分析英国承认新中国在当时对中国产生了怎样的影响?

(4)归纳材料四的观点,并根据国际形势分析其形成的原因。

(5)综上,你能得出哪些历史启示?

材料一 他的出名主要是由于他的学说,即“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度”。

——罗素《西方哲学史》

⑴材料一中的“他”反映了古希腊哪一学派的诉求?结合所学知识,简述“他”的学说的历史意义。

材料二 人是一件多么了不起的杰作!多么高贵的理性!多么伟大的力量!多么优美的仪表!多么文雅的举动!在行动上多么像一个天使!在智慧上多么像一个天神!宇宙的精华!万物的灵长!

——莎士比亚《哈姆雷特》

灵魂得救只须靠个人虔诚的信仰,根本不需要教会的繁琐仪式。上帝的恩典是上帝给人的礼物,只有上帝才能赦免罪人。信徒得救不靠行为,全凭信仰。要得救上天堂,不靠教会或行善,更不靠赎罪券。

——《路德选集》

⑵材料二中“莎士比亚的作品”与马丁·路德的主张所反映的思想有何相似之处?根据材料二并结合所学知识,概括马丁·路德在灵魂得救途径问题上的观点并说明此观点在当时的积极意义。

材料三 孟德斯鸠:这个禁欲的职业(神职)摧残了许多人,即使瘟疫与最惨烈的战争也从来不至如此。

伏尔泰:难道农民的儿子生来颈上带着项圈,而贵族的儿子生来在腿上带着踢马刺吗?

卢梭:人是生而自由的,但却无处不在枷锁之中,自以为是其他一切的主人,反而比其他一切更是奴隶。

康德:启蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态。……要有勇气运用你自己的理智!这就是启蒙运动的口号。

⑶根据材料三,概括启蒙运动时期人文主义的基本内涵。

⑷根据材料二、三并结合所学知识,归纳指出从文艺复兴到启蒙运动时期人文精神的变化。据此,你认为在当今社会发展中我们应该怎样彰显个人价值。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料下面分别是战国时期中国的《法经》与古罗马的《十二铜表法》结构与内容归纳表

| 内容 | 说明 |

| 《盗》 | “盗”是指窃取财货 |

| 《贼》 | “贼”是指对人身的侵犯,也包括犯上作乱 |

| 《网》 | “网”即“断狱”,是审断罪案的法律 |

| 《捕》 | “捕”即“捕亡”,是有关追捕逃亡的法律 |

| 《杂》 | “杂”是对“轻狡、越城、博戏、假借、不廉、淫侈、逾制”等七种违法行为的惩罚 |

| 《具》 | “具”是根据犯罪情节和年龄情况,对判罪定刑加重或减轻的规定,相当于现代刑法典的总则部分 |

| 标题 | 主要内容 | 备注 |

| 第三表:执行 | 有关裁决执行的规定 | 主要是有关债务的执行 |

| 第四表:家长权 | 有关家内身份的规定 | |

| 第五表:继承和监护 | 有关遗产继承和债务继承及监护的规定 | |

| 第六表:所有权和占有 | 有关所有权的转移,占有,纠纷裁定等规定 | 出现了“现金借赁”“要式买卖”等契约 |

| 第七表:土地和房屋 | 有关相邻关系的规律 | |

| 第八表:私犯 | 有关伤害、盗窃、诈骗等规定 | 但以刑罚制裁的共有10条,其余作民事处罚 |

| 第十条:宗教法 | 有关丧葬方面的宗教仪式和习俗的规定 | |

| 第十二条:后五表的补充 | 有关祭品和债权及占有的规定 |

从表中提取相关的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,史论结论)

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。缘夫天下之大,非一人之所能治,而分工之以群工。夫治天下犹曳大木然……君与臣,共曳木之人也。臣之与君,名异而实同矣。

——摘自黄宗羲的《明夷待访录》

材料二:黄氏之说,根本上不脱儒家思想理路,却将儒家政治、社会观推演为一更具民本精神之制度化蓝图……若以为其所论仍与“现代”不侔(móu,相当)而定其为无新见,则失于以“现代”事物为绝对尺度。

——赵轶峰《十七世纪中国政治、社会思想诉求的维度》

材料三:黄宗羲的民本思想与卢梭的民主思想仅一步之遥,再前进一步,它就会突破儒学的樊篱,进入民主思想的堂奥。黄宗羲的政治思想与他所处的时代是相吻合的。

——程志华《儒学民本思想的终极视域——卢梭与黄宗羲的“对话”》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,归纳黄宗羲的政治思想,并指出“黄氏之说,不脱离儒家思想理路”的实质

(2)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“黄宗羲的民本思想与卢梭的民主思想仅一步之遥”的理解,并分析黄宗羲的民本思想无法“进入民主思想的堂奥”的原因。

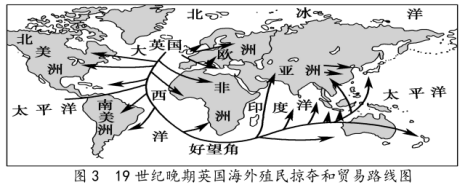

(1)为材料一中图一漫画写一句主题词。图二中国外交的失败说明了什么?

老照片凝固了历史的瞬间,再现了历史的真实,是我们探究历史的珍贵资料。阅读材料,回答问题。

(2)请将照片加以分类,并将图序号填写在下表中。

| 类 别 | 图 序 号 |

| 屈辱的外交 | |

| 独立自主的外交 |

(3)图④ 中外交部长乔冠华开怀大笑的原因是什么?2001年中国外交有哪些突出成就?请举一例。

材料二 新世纪,国际格局从结构到组成都发生了很大变化。传统的地缘格局、战略关系和政治关系都发生了巨大变化。

有学者指出:“二战后以美苏为两极的世界格局的形成和持续,代表着战后力量均势的出现和保持。在这种力量均势被打破之前,两极格局具有相对的稳定性。但是它又因国际力量对比的不断变化而受到撼动,并且受到逐步壮大起来的其他力量中心的挑战。”

(4)二战后两极格局在相对稳定性之下受到“撼动”和“挑战”的具体因素有哪些?

材料三 虽然欧洲各国有共同的文化遗产,但由于历史的不同和民族性格的差异,历史上长期不断的相互战争一直是它们的负担。经过了两次毁灭性的世界战争之后,许多人终于感觉激烈冲突的代价太大了,战争不再对任何国家有益。苏联的“势力扩张”使某种形式的西欧统一具有诱惑力。

——马文·佩里主编《西方文明史》下卷

材料四 1951年4月,法国、联邦德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡六国宣布成立欧洲煤钢共同体。1967年,欧洲煤钢共同体、欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体合并为欧洲共同体。

1991年12月,欧共体12国在荷兰马斯特里赫特签订了《欧洲联盟条约》,简称《马约》,希望将欧共体由一个经贸集团建设成为一个具有强大经济实力并执行共同外交和安全政策的政治实体。1993年,《马约》正式生效,欧共体更名为欧盟。

——《历史必修一》(人民版2000年)

(5)根据材料三,简要归纳欧洲走向联合的原因。

(6)根据材料四,列举欧洲走向联合过程的重大史实;结合所学知识说明欧洲一体化过程中的主要特征。

(7)上述史实反映了中外不同时期外交政策的发展变化,由此,你得到什么认识?

材料一 古代农书是我国丰富农业技术经验的总结,也是了解农业历史的重要资料。现存农书大约260种,在古代科技类书籍中名列前茅。以下为部分农书一览表

| 时间 | 书名 | 主要内容 |

| 先秦 | 《管子》、《吕氏春秋》 | 对土壤、农时及耕作、栽培等农业技术的初步总结。 |

| 西汉 | 《氾胜之书》 | 记录了以区田法为核心的耕作技术。 |

| 北魏 | 《齐民要术》 | 现存最早的综合性农书,其内容源自前代农书和作者的生产经验,尤其注重系统总结黄河中下游地区农林牧副渔等知识。 |

| 宋代 | 陈旉《农书》 | 现存最早总结江南水稻栽培技术的农书,依托于作者丰富的农学知识和实践经验,记述了土壤所宜以及积肥、施肥等提高地力的技术。 |

| 元代 | 王祯《农书》 | 综合性农书,其中《农器图谱》记述了大量农业工具。 |

| 明代 | 《种树书》 | 专门记述果树、蔬菜、花草栽培。 |

| 《农政全书》 | 传统农书集大成者,吸收了传教士传入的西方农业科技,并记录了新引进的高产粮食作物。 |

——摘编自胡道静《中国古代典籍十讲》等

(1)根据材料一,概括中国古代农书的特点。

材料二 《耕田》:“凡美田(增加土地肥力)之法,绿豆为上,小豆、胡麻次之。悉皆五、六月中穊(稠密)种,七月、八月犁掩杀(遮盖)之……则亩收十石,其美与蚕矢(粪),熟粪同。”说明豆类作物的轮作,起到了绿肥作用。《大小麦》:“冬雨雪止,以物辄蔺麦上,掩其雪,勿令从风飞去。后雪复如此。则麦耐旱,多实。”对降雪的利用,具有防旱保墒的作用。

——据《齐民要术》

材料三 《粪田之宜篇》:“相视其土之性类,以所宜粪而粪之,斯得其理矣。”主张针对不同土壤使用不同的肥料,以达到“地力常新壮”的目的,体现了“用粪如用药”的思想。《善其根苗篇》:“今夫种谷,必先修治秧田……大抵秧田爱往来活水,怕冷浆死水……(水)浅深得宜乃善。”强调了秧田用水的重要性。

——据陈旉《农书》

(2)根据材料并结合所学,阐述中国古代北方与南方农业生产的相同点。

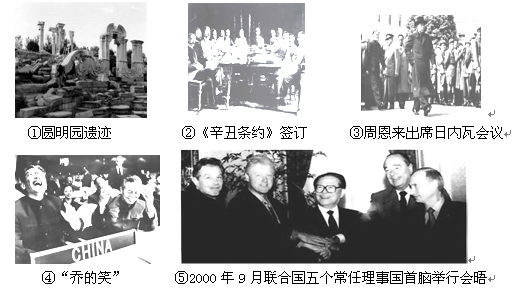

材料一 雅典城示意图

材料二 《考工记》中宫城及皇城规划结构示意图

材料三:匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——摘自《周礼·考工记》

(1)根据材料一、二、三结合所学知识,分别概括古代希腊雅典城与中国古代都城的特点,并分析产生不同特点原因。(2)根据材料二、三结合所学知识,概括中国古代城市的主要功能及推动城市形成的主要因素。

材料一客家方言是客家地区文化的载体。客家方言与上古中原汉语在词语的发音方面有一定继承关系。唐末宋初时期,中原南下至江西的移民族群带来的北方话吸收了百越民族语言的某些成分,形成了古赣语。宋末元初的大迁徙中,客家人进入闽西、粤东,与当地民族融合,形成了闽西客家话和梅县客家话。清代开始,以广东籍客家士子为核心的知识精英纷纷著书立说,力图系统建构客家自身文化。随着客家精英论著不断面世,客家群体心目中的文化核心逐渐形成。清末民初,中国传统文化民族主义与舶来的西方近代民族观念交织在一起,成为各种社会文化的思源。客家方言的称谓此时传入粤东北客家人聚居的核心地带,并被客家知识分子接受与传播,逐渐被客家民众认同与接受。

——摘编自宋鸿立等《客家移民路径选择与客家语言文化的形成》

材料二进入19世纪,中国出现了以“方言”指称西方语言的用法。19世纪末,中国人开始使用表示中国之地方语言的“方言”一词。因“歌谣多由方言构成”,1918年初,在时任校长蔡元培等人的倡导下,北京大学面向全国发起征集歌谣的号召,钱玄同等负责“考订方言”。1924年,董作宾将“方言”界定为“一国内各地方不同的语言”,意味着方言概念在中国基本定型。

——摘编自林翔《论“方言”概念在近代中国之演变》

材料三闽、粤、客方言是中国南方的三大方言,近数百年来随着离乡的华人而播迁境外,成为海内外华人社区文化认同和文化传承的重要纽带,是极为宝贵的语言资源和文化资源。这些方言作为大类方言在可以预见的未来尽管没有整体消亡之虞,但是边界方言的濒危境况以及包括厦门、广州、梅州这类权威方言城市在内的方言核心区所表现出来的各种方言衰变迹象,不能不引起我们的高度警惕。

——摘编自庄初升《论闽、粤、客方言的保护传承问题》

(1)据材料一并结合所学知识,概述客家方言形成与传播的特点。

(2)据材料二概括“方言”概念在近代中国的变化,并结合所学知识指出这一变化反映的时代风貌。

(3)综合上述材料,面对方言衰变迹象,谈谈你对传承和保护方言的看法。