材料一 史料一 是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,乃募能使者。(张)骞以郎应募,使月氏……经匈奴,匈奴得之……后骞与其属亡乡月氏,至大宛。时大月氏既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。

——[西汉]司马迁《史记·张骞出使西域》

史料二 及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠(佛陀,原指佛教的创始人释迦牟尼)之教。

——[北齐]魏收《魏书·释老志》

材料二 公元前60年,西域都护府设立,总护西域三十六国。有汉一代,中央政府任命的西域都护有20余人,以东汉的班超最为著名,汉和帝称赞班超“得远夷之和,同异俗之心”。除西域都护府等中央派出机构外,西域地方事务由汉朝册封的西域诸国君长具体管理。据《汉书·西域传》记载,这些地方官员达376人,“皆佩汉印绶”。自汉代以后,历代中央王朝,都把西域视为故土,设置机构行使管辖权,如东汉的西域长史府、唐朝的安西大都护府、北庭大都护府、元代的行省制、清代的伊犁将军等。1884年,清朝政府批准新疆建省,改称西域为“新疆”,实现政治体制的划一。在西域都护府的管护之下,古老的丝绸之路上,使者相望于道,商旅不绝于途,架起了东西方沟通交流的陆上桥梁,惠泽后世、影响深远。

——摘编自王珍《西域都护府:开创中央王朝有效管理西域的先河》

(1)根据材料一的两则史料探究张骞出使西域的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代管护西域的特点,并简析其影响。

材料一

| 史料 | 出处 |

| 史料(一)赋役之法:每丁岁入租粟二石。调则随乡土所产,绫、绢、纯各二丈,布加五分之一。输绫、绢、纯者,兼调绵三两;输布者,麻三斤 | [后晋]刘昀《旧唐书》 |

| 史料(二)三品已上,大科绸绫及罗,其色紫,饰用玉。五品已上,小科绸绫及罗,其色朱,饰用金。六品已上,服丝布,杂小绫,交梭,双绸,其色黄……流外及庶人服绸、纯、布 |

材料二 到了明中叶,除江南之外,全国仅有山西潞安、四川成都等少数城市以及华北个别地区还保留着一些规模有限的丝织业。但它们在全国丝织品市场中的地位远不及江南。四川民间衣服所用丝织品尚多取之于江南,位于川西金沙江林区的建昌卫,因有大量木材输往江南,故“虽僻远万里,然苏杭新织种种文绮,吴中贵介未披而彼处先得”。时人张翰说:“虽秦晋燕周大贾,不远数千里而求罗绮缯币者,必走浙之东也。”

——摘编自李伯重《明清江南生丝与丝织品的国内外市场及其变化》

(1)指出材料一的两则史料在探究唐代丝织品用途方面的史料价值,并做出合理解释。(2)指出材料二中明代丝织品国内市场发展的表现,并结合所学知识分析其成因。

材料一

——摘编自中国国家博物馆网站等 |

——摘编自《古埃及罗塞塔石碑解密始末》 |

材料二 在罗塞塔石碑发现之前,古埃及遗址中发现的铭文数量很多,但人们一直无法释读。该石碑铭文分上、中、下三部分,分别用古埃及象形文字(古埃及祭司使用)、通俗体文字(古埃及平民使用)和古希腊文字3种文字对照书写。埃及象形文之读法与写法在公元4世纪后失传。古希腊文是近代人可以阅读。法国学者商博良(1790—1832年)从1808年起释读罗塞塔石碑,通过长期收集和研究相关史料,并结合其他学者的研究成果,1821年编成通俗体文字和象形文字符号对照表,1822年确认埃及象形文字是时兼具表意和表音的文字体系,成功破译了石碑的象形文字,这也标志着新兴学科——埃及学的出现。

——摘编自令狐若明《古埃及罗塞塔石碑解密始末》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出两块石碑的史料类型和价值,并指出罗塞塔石碑被发现和争夺所体现的时代特征。(2)根据材料二、归纳商博良在破译石碑铭文中使用的史学方法和研究意义。结合所学知识简析琅琊刻石铭文无需破译的原因。

材料一 史料一 棉花最早的文字记载来自古希腊历史学家希罗多德。他记述了公元前500年左右印度河流域种棉花的情景:“那里还有一种长在野生树上的毛,这种毛比羊身上的毛还要美丽,质量还要好。印度人穿的衣服便是从这种树上得来的。”

史料二 在秘鲁,考古学家发掘出公元前2400多年前的棉织渔网。

史料三 考古学家在距今4000年前的埃及法老墓中发现了罕见的盛有棉籽的器皿,以及木乃伊身上缠绕的棉布彩带。

材料二 早在1000年前,亚洲、非洲和美洲的棉花织造业就已经是全球最大的织造业。在19世纪以前,亚洲一直是全球棉花产业的中心。

公元950年,在阿拉伯帝国统治下的欧洲,塞维利亚、科尔多瓦、格拉纳达、巴塞罗那和意大利诸城有了棉纺织业。

12世纪末,意大利北部开始形成一个重要的棉花产业中心。

15世纪,德意志南部也出现了棉花产业。

18世纪初期,在发展棉纺织工业的过程中,英国人开展大量的间谍行动,窃取印度高超的生产技术。

公元1200-1800年,棉纺织品的制造和消费在世界各地稳步扩大:从中国、日本再到欧洲、北美,棉纺织品成为主要纺织品。

19世纪,法国最主要的贸易商品属棉纺织类;1860年,原棉贸易占美国所有出口货物的60%;同时期,印度、埃及、巴西等同样依赖以棉花为主的种植园经济。

——以上材料均摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》等

(1)根据材料一的三则史料探究棉纺织业的历史,分别指出其史料价值并作出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,阐述近代意义的“棉花帝国”形成的历程。

材料一 我国很早就有设置专门的官吏掌管农业、传授农业技术的记载。“劝课农桑”是历代皇帝倡导农业生产的一项重要政治活动,也是地方官吏的职责之一。周朝时期就有官吏承担起传授农业技术的责任。而一些在劝课农桑上作出过重大贡献的官员也得到了百姓的交口称赞。如宿州一石碑上记载的“民获所利,刻石以颂刺史”,即用以铭记该官员推广“淤田法”使当地农业获得发展的事迹。我国古代许多农业创新之举也多为官员实践得出并推广的。总之,我国古代的农业技术的传授与推广大多是由地方官吏负责的。

——摘编自福建师范大学教育学院《教育漫话·中国古代农业教育》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,分析地方官员成为我国古代农业技术推广主体的原因。

(2)结合所学知识,说明材料二对于研究唐宋时期农业发展有何史料价值。

6 . 以日期命名时事,是历史概念的重要来源,镌刻着深刻的时代烙印。以下是小黄同学在搜集“历史上的今天”相关资料时,找到一些以日期命名的史事:

①“八·一三事变” ②“七七事变” ③“九·一八事变” ④“一二·九运动”

1.请按照发生时的时序先后,对上述史事排序( )(单选)| A.③①②④ | B.③④①② | C.③④②① | D.③①④② |

A. “八·一三事变” B. “七七事变” C. “九·一八事变” D. “一二·九运动”

(1)中国全民族抗战由此开始 ( )

(2)中国局部抗战开始的标志 ( )

(3)促进了中华民族的新觉醒,掀起了抗日救亡运动高潮 ( )

(4)国民政府奋起反抗,粉碎了日军“三个月亡华”的狂妄企图( )

3.请依据以上史事提炼一个主题

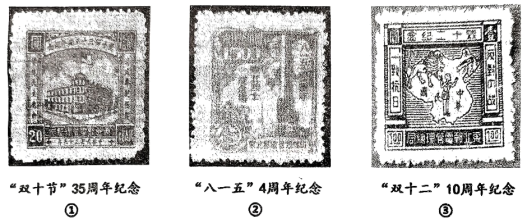

自邮票问世以来,举凡政治的、经济的、科学的、文化的、军事的重大事件等,几乎在邮票上都有反映,故人们称邮票是“连续不断的历史记录”和“微型博物馆”,在历史研究中具有一定的史料价值。

以下是小黄同学收集的中国人民革命战争时期发行的三枚邮票。

5.请依据邮票上的日期或主题,判断上述三枚邮票发行的具体年份。

① A.1945年 B. 1946年 C. 1948年 D. 1949年

② A.1945年 B. 1946年 C. 1948年 D. 1949年

③ A.1945年 B. 1946年 C. 1948年 D. 1949年

6.请提炼三枚邮票所反映的时代主题。

7.完成时间轴的填写:

材料一 自公元前219年始,秦始皇数次东巡,“群臣诵功,请刻于石”,遂在泰山等地刻石勒铭。这些铭文叙述了秦始皇因六国“贪戾无厌,虐杀不已”,于是“禽灭六王”“平一宇内”,实行了“器械一量,同书文字”等政策;秦始皇“作制明法”“不懈于治”“专隆教诲”“忧恤黔首”,官员“各知所行,事无嫌疑”;“六合之内”出现了“黔首安宁”“不用兵革”“男女礼顺”“莫不受德”“承顺圣意”的景象。

——据《史记》等

材料二 公元14年罗马帝国首位皇帝奥古斯都去世,其生前自述被铭刻于陵墓入口处,主要内容为:奥古斯都“恢复了为派系势力主宰的共和国的自由”,平定高卢、西班牙等地战乱;多次为罗马平民发放金钱和粮食,“举办角斗表演”;复兴罗马传统,“修复了八十二座诸神之庙宇”;“解除了海上的海盗威胁”,“将罗马人民的所有行省”的边界扩大了。铭文强调奥古斯都的最高权力源于元老院和罗马公民的授予。该铭文后被诸行省传抄。

——摘编自张楠、张强《<奥古斯都功德碑>译注》

(1)根据材料,分别概括秦始皇刻石与奥古斯都功德碑呈现的帝王形象。(2)根据材料并结合所学知识,分析秦始皇刻石与奥古斯都功德碑出现的共性原因并说明两者共同的史料价值。

| A.历史记载带有主观意图 | B.史料无法反映历史真相 |

| C.两则记载没有史料价值 | D.清朝同意英国贸易需求 |

材料 口述史是以搜集和使用口头史料来研究历史的一种方法。

吴楚芳:(1952年)解放军工作组驻在村里,斗那些地主恶霸。……群众意见大的就斗他们(村里的保长、甲长),然后把田地分给农民。……田地是按人头分的,我们家分了四五亩田,劳动力包括我爸妈、我,还有两个弟弟。

吴华发:1954—1955年龙塘村成立互助组,分3个互助组。互助组开始时,都是十家八家一组。……我家是1955年年尾入组的。……1956年年头就联组了,成立一个低级社,就是初级社。……后来又分成两个队了,太龙(人名)一个队,麦甲子(人名)一个队。

何沛良:1981年村里开始尝试分田到户。我们夫妻俩有8亩水田、5亩蔗地、1亩多花生地,每年要交2200斤左右的余粮,很辛苦。农闲的时候我还是会去做木工。

——摘编自万向东主编《珠海红星村口述史》

试从上述口述史料中提取两条信息,并结合中国现代史知识说明其史学价值。材料一 亚历山大建立帝国后,延续了波斯的行省制,实行中央对地方自上而下的分级管理。在领土上广泛兴建新的城市、图书馆。遇有重大决策或事件,以至于被后世称为“至死是个迷信的奴隶”。当时帝国境内存在着特征迥异的两种文化,即希腊文化和东方文化——希腊文化重理性,极力采取措施促进两种文化的融合,既使东方希腊化

——摘编自胡长林《亚历山大帝国与秦帝国集权君主政治的共性》

材料二 永徽二年(651年),(大食)始遣使朝贡。其王姓大食氏,名“敢密莫末腻”,历三主矣。……其俗勇于战斗,好事天神。土多沙石,唯食驼马等肉。俱纷摩地那山在国之西南,邻于大海,击破波斯,又破拂菻,吞并诸胡国,胜兵四十余万。长安中(711年),又献方物。开元初,遣使来朝

——摘编自(后晋)刘昫《旧唐书•大食传》

(1)根据材料并结合所学知识,简要说明亚历山大帝国、大食能够促进东西方经济、文化交流的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析《大食传》对研究大食对外关系的史料价值。