材料一 夏商周三代到春秋前期,整个国家治理体系分为两大部分:上层政治核心部分属于世官,底层社会治理则由乡举里选。虽然世官也有选拔,但其选拔限定在世袭贵族范围内。至春秋战国时期,选官制度随着时代的变革发生了根本性变化,军功制和养士(门客)制渐成社会主流。

——摘编自孙录见等《中国古代选官制度的历史变迁及其启示》

材料二 隋朝科举制是在继承察举制的基础之上开创的,虽然二者都有“举荐入仕”的过程,但科举则分秀才、进士、俊士、明经四科考察。唐朝科举分为常举和制举。常举包括秀才、明经、明法、明算、进士等科,以明经(以经贴为主)、进士(以诗赋为主)两科为重。制举由皇帝亲自主持,考试形式、内容多为临时决定,主要有贤良方正科、直言极谏等科。平民和官员均可参加。至武则天时,又出现了殿试和武举。宋初,统治者不仅扩大了科举取士的人数,还实施殿前唱名赐及第之制,“天子门生”渐成传统。宋神宗时,取消了明经等科,专试进士,并以时务策为主。此外,政府不仅对考官实行“锁宿”制度,还对试卷进行糊名、誊录处理。宋代对科举制的重视使天下学子趋之若鹜,各种官办、私办书院相继涌现,不仅推动了以理学和心学为代表的新流派的出现,还引发了社会对书籍的巨大市场需求。

——摘编自李虎《科举制演变刍议》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出春秋战国时期选官制度的变化趋势,并简述其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐至宋朝科举制发展的特点,及其积极影响。

| A.彰显了集体安全原则 | B.反映了世界多极化趋势 |

| C.避免了战争与冲突 | D.有利于和平解决国际争端 |

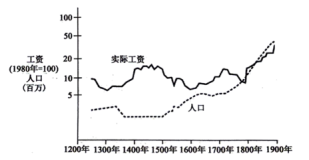

——据拉里·尼尔等主编《剑桥资本主义史》

(1)概括指出1300-1600年间英国实际工资的发展呈现的变化趋势,并分析成因。(2)指出与1300-1600年间相比,影响1800年后英国实际工资主要因素的不同,并简要说明从中得出的历史启示。

| A.推动了经济全球化不断发展 | B.反映了世界格局的根本性变化 |

| C.得益于区域经济集团化加快 | D.促进了世界多极化趋势的兴起 |

| A.城市格局变化与交通变迁有关 | B.交通改进促进了城市化的发展 |

| C.交通改善便利物品传递和交流 | D.中国近代交通半殖民地化显著 |

| A.封建礼教观念受到冲击 | B.佛教呈现本土化趋势 |

| C.隋唐统治者推崇佛教 | D.佛教在中国传播受挫 |

| A.市场经济体制的建立 | B.中国人口流动迅猛发展 |

| C.农村生产力得到解放 | D.社会经济结构发生巨变 |

材料一 海禁政策是明清时期对外关系中有别于前代且最具特色的部分。自明王朝建立至鸦片战争前的近500年间,这一政策一直得到有效的推行,间或有短暂的松弛,但始终并未扭转海洋政策的总体趋向。明朝初年便严申禁令,规定海民不得私出海,不得擅造三桅以上桅式大船,将带违禁货物下海者仍枭首示众,全家发边卫充军。朱棣登基16天后,便下诏禁止军民“交通外国”,并要求“所司一尊洪武事例禁治”。明英宗时期甚至有严私下海捕鱼之禁。嘉靖年间,海禁的措施则走向极端,拆除一切违禁大船且尽数毁之。

——摘编自刘俊珂《论明清时期海洋政策的内趋性》

材料二 于光绪十九年(1893年),清廷采纳薛福成的建议,为照顾旅外侨商归国居住方便,废除了海禁旧例,颁布新章程,允许“良善商民无论在洋久暂,婚娶生息,一概准由出使大臣或领事馆给予护照,任其回国谋生,置业与内地人民一律看待,并听其随时经商出洋”。

——摘编自张岂之《中国历史•晚清民国卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出从宋到明海洋政策的变化趋势。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括晚清对外政策变化的表现。

(3)材料二反映清前期对外政策出现怎样的变化?

主题一 中国古代的赋役制度

材料一 汉初对秦代赋税制度进行了一定的改革。田租、算赋、更赋、警税、算车船、算马牛羊牲畜等十几个赋税项目,由中央负责国家财政的大司农和派去地方郡国主政的官员进行征收管理。山林园池税、市税、口赋、地方资源经营收入、矿税、渔税、公田收入等,由负责皇室财政的少府征收。地方封王封侯在其封地内,可以各自配置专责官员管理赋税,独立于国家财政之外,各自经营,自成体系。汉高祖时期制定的田租率为“十五税一”,到文景时,“三十税一”成为定制。

——摘编自徐世钜《汉代赋税征收管理的几个特征》

材料二 唐承隋制,前期赋役上实行租庸调。所谓“有田则有租,有身则有庸;有户则有调”,它以民户授田为基础和前提。为确保租庸调的顺利实施,政府规定每户编造手实(手实亦称“首实”、“手实状”、“手状”,是中国古代编户呈报户口资产的文书,政府编造户籍的根据),再根据手实编成户籍;按每户丁男、中男数均田、定赋役。手实、户籍、均田、租庸调之间互为依据,便于监督管理,有效地组织赋役征调。国家职能有效实施,政权稳固,治理秩序良好。

——摘编自朱红琼《唐朝财政制度演变对国家治理能力的影响》

材料三 唐代初年的税制是以人丁为依据的租庸调制,由于土地兼并,一些农民失去土地外出逃亡,租庸调制难以维系。同一时期,依田产面积、贫富等级征收的地税和户税日渐重要,到唐玄宗统治后期,它们在政府收入中所占的比重大致与租、调相当。安史之乱后,土地兼并加剧,地方官员擅立名目摊派,阶级矛盾激化,江南地区出现袁晁、方清、陈庄等人领导的农民起义。

764年,唐代宗下诏:天下户口,由地方官员据当时实在人户,按贫富定等,作为征税及差派徭役的依据。此后,杨炎建议唐德宗改行两税法,以地税和户税为主,取消各种杂税,分夏、秋两季征收。新法遭到了地主贵族的激烈反对,但唐德宗还是下诏正式推行两税法。两税法是中国赋税史上的一个重大转变,明代的“一条鞭法”、清代的“摊丁八亩”都是它的继续和发展。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》

材料四 唐中叶是中国税制史上赋税结构发生重大变革的时代,两税法的实施,改变了重人头轻田赋的局面,使田赋在整个赋税总额中的比例突出。宋朝建立以后,情况发生了新的变化,这种变化的基本趋势是两税在财政收入中的比重日益削减。与此同时,商税急剧增长,构成了政府财政的主要来源。这里需要说明的是,所谓农业税的削减是相对商税的剧增而言的,但就农业税本身来说,终两宋300余年,也基本维持一个大致稳定的水平而未下降。

——摘编自顾銮斋《中西中古社会赋税结构演变的比较研究》

材料五 实行一条鞭法后,国家增派的差主要落在土地所有者身上已初步具有摊丁入地的性质。它不只减少了税目,简化了赋役征收方法,更重要的是赋役性质的变化。这种变化具体反映了两个过渡,一是现物税和现役制向货币税过渡,一是户丁税向土地税过渡。一条鞭法的实行,使长期以来因役制对农民所形成的人身奴役关系有所削弱,农民获得较多的自由。另外,相对明初赋役制而言,一条鞭法较能适应社会经济的发展,对商品生产的发展具有一定促进作用。

——摘编自江耀琴《中国古代史》

材料六 “摊丁入亩”制度的主导思想是废除原先单独征收的丁银,将丁银融入田赋征税。即以占有的土地作为课税依据,将税收负担和纳税能力结合起来,田多者多税,田少者少税,无田者无税。制度实施后,无地农民不再需要承担苛重的丁银,可以离开原籍自谋生路,从事手工业和商业贩卖。此外,“摊丁入亩”制度的实施堵住了部分地主官绅转嫁丁银的漏洞,强化了“滋生人丁,永不加赋”政策效果,也大大促进了人口增长。

——摘编自王郁琛《“摊丁入亩”制度的历史透视与现实启示》

主题二 关税与个人所得税制度的起源与发展

材料七 第一次鸦片战争后,清政府被迫签订一系列不平等条约,割地赔款、开放通商口岸,实行片面协定关税和领事报关制度等。1854年,江海关(上海海关)税务管理委员会成立,这是中国近代出现的第一个由外籍人士监管洋货、征收洋税的海关。1858年,中国被迫签订《通商章程善后条约:海关税则》,规定任凭清政府总理大臣邀请外人“帮办税务并严查偷漏”。其后,各开放口岸先后聘任洋人开设新式海关,洋人从“帮办税务”的“客卿”,逐步成为主管海关事务的实际领导者。19世纪60年代总税务司署成立后,形成了以外籍总税务司和税务司为核心的中国近代海关管理体系。此外海关还承担了大量由条约赋予、列强强加、清政府委办或关乎总税务司利益的职务。至于总税务司以海关的名义举办的洋务活动和外交活动更不胜枚举,海关几成“业余外交部”。

——摘编自中华人民共和国海关总署《风雨兼程三千年——中国海关发展史》

材料八 1928年,南京国民政府与各帝国主义国家签约,基本收回关税自主权。国民政府用于1929年12月通过《海关进口税税则》,把进口货物分为7类,其税率从7.5%到27.5%不等;1931年1月又把进订货物分为12类,最高税率提升到50%;1933年5月,再把最高税率提升到80%,以抵制外国商品的倾销。向来占进口商品第一位的棉纺织品,在提高进口税率后,进口量锐减;印花布在1929年以后的六七年内,进口量减少了90%。1933年12月17日,公布倾销货物税法施行细则,并同财政部、实业部一同设立倾销货物审查委员会,调查涉嫌倾销的外国商品,规定对倾销最严重者,如布匹、煤、水泥等,实施反倾销税。

——摘编自宗玉梅、林乘东《南京国民政府成立初期的保护国货政策》

材料九 中国在沿海开放口岸逐渐设立起由外国人管理的西式新关,新设的海关和原有常关并存。之后,通商口岸的常关渐归新关管理。1927年以后,国民政府逐渐与列强签订关税自主新约。1928年,国民政府实行统税,国民政府陆续废除常关,海陆边关统一征税。由此意味着中国全国范围内统一型的、西式近代国境海关最终确立。

——摘编自姚永超《论中国古代海关的起源、布局与体系演变》

材料十 1980年,五届全国人大通过了新中国第一部《中华人民共和国个人所得税法》,个人所得税个人扣除标准为800元每月,主要针对外籍个人征税。随着私营经济的迅速发展,1986年国务院先后发布《中华人民共和国城乡个体工商业户所得税暂行条例》和《中华人民共和国个人收入调节税暂行条例》。1994年,国家开始进行全面税制改革,国务院发布了《中华人民共和国个人所得税法实施条例》,形成了一套较完整、统一的个人所得税制度。2011年修正,将个人所得税费用扣除标准提高到3500元每月,对个体工商户、承包承租经营者的生产经营费用扣除标准也相应提高,但提高了高收入人群的税率标准。2018年8月31日,个人所得税法第七次修正,起征点确定为每月5000元,工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费等四项劳动性所得实行综合征收,方式上从按个人征收改为按家庭征收,还首次增加了子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除等。

——摘编自周晓君《基于功能分析的中国个人所得税改革研究》

(1)根据材料一,概括汉初赋税制度的特点。(2)根据材料一并结合所学知识,说明汉初赋税制度特点形成的原因。

(3)根据材料二,概括唐政府实施租庸调制的具体措施,并结合所学评价其历史作用。

(4)根据材料三,指出唐德宗推行税制改革的原因,结合所学知识简析两税法的影响。

(5)根据材料四,概括唐宋赋税制度的主要变化,并结合所学知识分析变化的主要原因。

(6)根据材料五并结合所学知识评价一条鞭法。

(7)根据材料五、六并结合所学知识,概括我国古代赋税制度的演变趋势。

(8)根据材料七并结合所学知识,概括近代清政府海关管理的特点。

(9)根据材料八,归纳南京国民政府在20世纪20年代末30年代初期的关税政策,并结合所学知识分析其影响。

(10)根据材料九并结合所学知识,指出近代以来中国税关体系的变化,并简析其意义。

(11)根据材料十并结合所学知识,概括新中国个人所得税改革的背景和特点。

(12)根据材料十并结合所学知识,分析新中国个人所得税改革的意义。

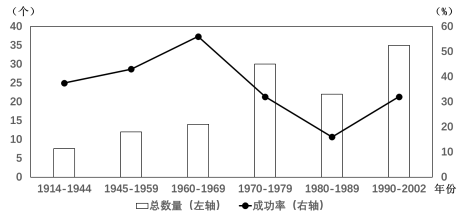

| A.多极化趋势加强削弱了美国制裁效果 | B.曲线变化反映美国霸权的确立与动摇 |

| C.二战后单边主义制裁取代了多边制裁 | D.制裁的次数和成功率一直呈正比关系 |