材料一 (公元499年,魏孝文帝自邺城返回洛阳)又引见王公卿士,责留京之官曰:“昨望见妇女之服,仍为夹领小袖。我徂(cú往)东山,虽不三年,既离寒暑,卿等何为而违前诏?”

——(魏书)卷21《献文六王列传》

材料二 中华民国建立之初,孙中山提出“合汉、满、蒙、回、藏五族国民,合一炉以冶之,成为一大民族”;南京临时政府将象征“五族共和”的五色旗作为国旗;在国家统一基础之上容纳中国各民族的“中华民族”观念初步形成。

1934 年,中国共产党在《中国人民对日作战的基本纲领》中提出:“中国人民只有自己起来救自己——中国人民唯一自救和救国的方法,就是大家起来武装驱逐日本帝国主义,就是中华民族武装自己。”此后进一步指出“中国是一个多民族的国家,中华民族是代表中国境内各民族之总称”。于是“中华民族”概念完全明确了。

——摘编自王希恩《全球化中的民族过程》

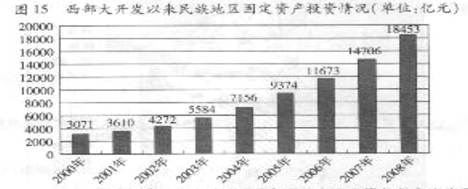

材料三 中国的少数民族公民不仅平等地享有宪法和法律规定的所有公民权利,还依法享有一些特殊的权益保障。……2000年实施西北大开发战略以来,国家把支持少数民族和民族地区加快发展作为西部大开发的首要任务。

——摘自国务院新闻办公室《中国的民族政策与各民族共同繁荣发展》

(1)依据材料一指出魏孝文帝为何责备“留京之官”?说明了什么?

(2)概括材料二中关于民族问题的两种主张,结合所学知识分析其进步意义。

(3)材料三体现的我国处理民族问题的原则是什么?上述材料反映了我国民族关系的演进趋向,论述其对中国历史进程的重大影响。

材料一 1649 年1月,英国国王查理一世在审批中被控诉为“对本届议会及其所代表的人民发动了叛逆和邪恶的战争”。查理一世拒绝答复这些指控,并在法庭上辩护道:“我是你们的国王,你们法定的国王!......我拥有上帝对我的委托,这是出自古老的合法血缘,我绝对不会背叛我的出身,绝不回答一个非法的新权威的提问!相对于这里担任我的所谓的审判者的人来说,我才是真正地更能代表我的子民的自由。”

——摘编自[英]布伦达·拉尔夫·刘易斯《君主制的历史》

材料二 近代民主制度的建立和完善,不论在单个国家,还是在全世界,都经历了一个长期的、动荡的而反复的过程。西方近代民主制度的重要目标之一在于废除政治强制,遵守政治生活和公共生活中共同的规则,以宪法的方式获取政治资源,一开始表现为思想家的构想,然后,政治局借助群众的力量将其细化为若干改造现行政治生活的要求。这种要求起初可能是温和的、建设性的、改良性的,以后却可能变得撤退。再者,胜者或暂时胜者一方将其形式化、法律化,固定为一种永久性的、历史行的进步。

——摘编自应克复《西方民生史》

(1)依据材料一,概括查理一世所宣扬的观点,指出当时英国政治面临的焦点问题。

(2)运用所学只是,结合材料二,论述西方近代民主制度的建立和完善是一个“长期的、动荡的面又反复的过程”。

为了劝阻西方列强以“修约”为借口要挟中国,清政府聘用卸任美国驻华公使蒲安臣率使团于1868年2月至1870年10月访问了欧美11个国家。该使团以记名海关道志刚、礼部郎中孙家谷为办理中外交涉事务大臣,英国使馆翻译柏卓安、法籍海关税务司德善为左右协理。经蒲安臣使团交涉,美、英等国表示对华将采取“节制和温和”的政策。志刚等人还记载了出访的行程和外国的风土人情。使团回国以后,由于人微言轻,对政府决策没有产生什么影响。

1871年12月至1873年9月,日本政府为了修改不平等条约、“求知识于世界”,派岩仓使节团访问欧美12个国家。该使团以右大臣岩仓具视为特命全权大使,参议木户孝九、大藏卿大久保利通、工部大辅伊藤博文、外务少辅山口尚方为副使。岩仓使节团在修约方面虽然没有取得进展,却考察了政府机构、议会、法院、公司、交易所、工厂、矿山、港口、农牧场、兵营、学校、报社和福利设施,从各个方面加深了对西方近代文明的认识和理解。

——摘编自王绍坊《中国外交史》、伊文成等主编《明治维新史》等

1.中日两国使团的出使目的、成员组成有何不同?由此分析两国统治集团对近代化的态度。

2.联系两国使团出访的史实,运用所学知识,比较这一时期中日两国近代化的主要差异。

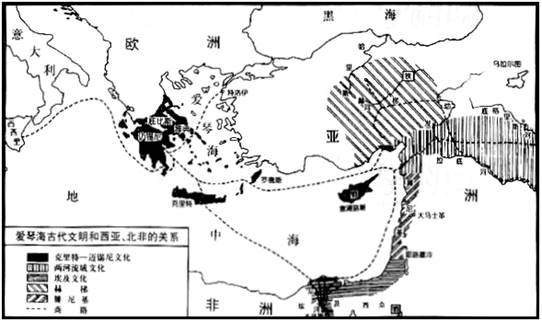

材料一

——摘自马克垚《世界文明史》

材料二 16~18世纪,来自欧洲的大批传教士到达中国,他们把西方的科学知识引进中国,又把中国的典籍翻译、介绍到欧洲。18世纪,巴黎出版了欧洲汉学的三大名著,欧洲兴起了史无前例的“中国热”。当中国的园林建筑、茶叶瓷器、书籍戏曲、儒教哲学在欧洲大行其道的时候,来自欧洲的望远镜、水平仪等现代仪器,摆进了康熙皇帝的寝室。

正是在西方借助东方、欧洲借助中国完成对旧制度的现实批判和对新社会的思想启蒙,为欧洲自身的破茧成蝶准备条件的时候,欧洲人对东方的认识,悄然发生变化。肯定、景仰的维度向否定、批判的维度转化,欧洲从马可·波罗时代开始的连续五个世纪对中国的崇拜与美化渐行渐远了。这一认识在19世纪达到顶峰。

——摘编自许平《欧洲人东方认识的拐点》

材料三 古今中西的几大文明,各有特点,但这些特点完全不应成为互相敌视的原因,倒恰好是彼此借鉴的理由。……任何一个文明,不论有多古老,有多特色,也必定含有与其他文明共享的一些价值理念,否认这一点,就无法参与全球精神财富的大循环。

——摘自《南方周末》

(1)根据材料一,读图指出爱琴海古代文明与其他文明的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明欧洲人对中国的认识由肯定转向否定的原因。

(3)根据以上材料,结合所学知识,分析指出影响人类文明交流的因素及其启示。

5 . 阅读材料,完成下列各题。

材料一欧洲文艺复兴的策源地在意大利,宗教改革的故乡在德国,启蒙运动的中心在法国,决非偶然,它们显然是由各自深刻而特定的社会历史条件所决定的。

——摘自董小燕《西方文明:精神与制度的变迁》

材料二意大利人文主义者阿尔贝蒂认为,财富的日益增长是家庭幸福生活的重要组成部分,一个家庭应当修建和装饰自己的房子,拥有珍贵的书籍和健壮的马匹。加尔文认为基督教学说必须适应经济生活的需要,每一个基督徒都可以通过自己在现世的勤奋劳作与成功来证明自己是上帝的“选民”。启蒙运动时期,法国有学者认为,经济也存在一套自然法则,那就是供给与需求。当政府对经济行为干预最小之时,这些法则运行得最好。

——摘编自裔昭印主编《世界文化史》(增订版)

材料三当物质活动作为基础性的东西决定精神与制度发展的同时,后者也通过影响物质活动的目的性和倾向性来制约物质活动,使物质生产方式服从精神(或文化观念)的引导。

——摘自董小燕《西方文明:精神与制度的变迁》

(1)结合所学知识分析材料一中“各自深刻而特定的社会历史条件”分别是什么?概括材料二的基本观点及其共同精神。

(2)结合材料,运用所学知识论证材料三阐述的观点。

材料一 (王景)迁庐江太守。先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不 足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。

是岁,年疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》卷七十六、卷三

材料二 近代中国工业十分落后,农业机器主要依赖进口,表1反映了辛亥革命后20年间机器进口的状况。

| 年代 | 各种机器和工具(A) | 农机具(B) | B/A(%) |

| 1912—1916 | 15956 | 118 | 0.74 |

| 1917—1921 | 39269 | 798 | 2.03 |

| 1922—1926 | 43074 | 390 | 0.91 |

| 1927—1931 | 55192 | 998 | 1.81 |

——摘编自章有义《明清及近代农业史论集》

材料三 2011年初,“十一五”、十二五”交替之际,农业部发布了一条令人振奋的消息:2010年,我国农作物耕种收综合机械化水平达到52﹪,这标志着我国农业生产告别了以人畜力作业为主的时代,进入了机械化作业为主的新时代。

——摘自《加速中国农机化进程的强大推力,农机购置补贴政策实施七年纪》,《农民日报》2011年4月2日

(1)依据材料一概括中国农业经济的特征。

(2)指出材料二所显示的中国近代农业生产力状况,分析形成这一状况的主要原因。

(3)结合材料三概括中国当代农业机械化水平提高的直接原因,联系不同历史时期的史实,分析农业生产力发展的基本趋势。

7 . 材料一

上(宋高宗)谕大臣……又曰:“广南市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任。庶蕃商(指海外商人)肯来,动得百十万缗(货币单位),皆宽民力也。”

国朝(清朝)设关之初,番舶入市者仅二十余柁(艘),……舶长曰大班,次曰二班,得居停十三行,余悉守舶,仍明代怀远驿旁建屋居番人制也。

——摘自翦伯赞、郑天挺主编《中国通史参考资料》古代部分

材料二

上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松、太布市,消减大半”。

从19世纪40年代开始,中国丝、茶的出口额迅速增长。茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包。由于丝、茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

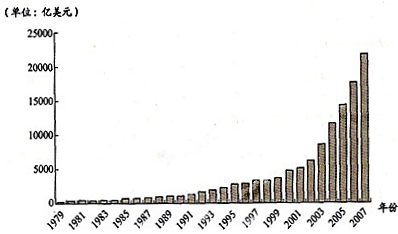

材料三

中国进出口总额发展变化图

1.依据材料一指出南宋和清朝前期外贸机构的名称,并结合所学知识概述南宋外贸的具体作用和清前期外贸政策的直接后果。

2.针对材料二所反应的现象,结合所学知识分析其形成原因及对中国经济结构的影响。

3.分析材料三(图11)所示中国新时期外贸状况形成的主要原因。结合上述材料和所学知识,概括中国新时期外贸的发展与古代、近代各有何不同。