| A.明末清初距李贽所处时代最近,其评价更具可信性 | B.对历史人物的评价没有统一的标准 |

| C.综合多人评价即可还原历史人物 | D.对历史人物的评价具有鲜明的时代价值观念 |

| A.戊戌变法是第一次反思后的行动 |

| B.第二次反思是一个漫长渐进的过程 |

| C.从器物到制度再到文化渐进变革皆是反思的成果 |

| D.追求独立、民主富强是促进反思的原动力 |

| A.史家对史料的解读带有强烈主观色彩 |

| B.只有大量的考证才能接近历史的真实 |

| C.理性判断与解释利于历史研究的突破 |

| D.历史研究的深入唯有依赖丰富的史料 |

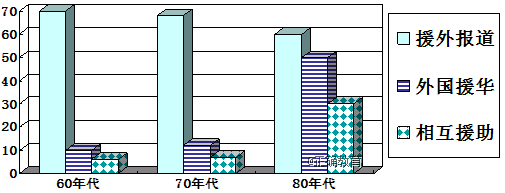

| A.60年代报道情况可能受“一边倒”政策的影响 |

| B.70年代外国援华报道变化受中美建交的影响 |

| C.80年代的变化与当时政治经济形势的需要有关 |

| D.从整体上看服务于以经济建设为中心这个主题 |

| A.日本逐步沦为了西方经济的附庸 |

| B.日本由外贸入超变成出超的国家 |

| C.日本的生丝和棉花出口超过中国 |

| D.明治维新后,日本经济快速发展 |

近代中国的社会现实,是近代文化抉择的出发点。文化和社会现实分不开,它本身就是社会的一部分。因此,构建什么样的文化,是由社会现实来抉择的,近代中国社会发展的主题是独立、民主、富强,相应的近代文化也是围绕这个主题来构建的。

——龚书铎《社会变革与文化趋向一中国近代文化研究》

结合中国近代历史的相关史实,围绕“社会变革与文化发展”,自行拟定一个论题,并对所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出论题,观点明确,解读须有史实依据,表述准确)

材料一 半殖民地半封建的中国国土上,不少城市里有所谓“租界”,那里的统治权完全属于外国人。他们设立法院、警察、监狱、市政管理机关和税收机关。租界成为资本主义帝国主义对中国实行武力恐吓,实行政治和经济侵略的基地,起着极其凶狠的作用。

——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

材料二 每年成千上万的中国人由帝国他处走过上海租界,他们可以看到美丽的建筑、整洁的街道、燃着电灯或瓦斯灯;他们可以看到机器、自来水、电报、电话、火轮船、公园。他们在这里所得到的印象,必然多少传到内地去。上海如此,香港也如此。

——中国近代史资料丛刊《洋务运动》第八册

解读材料,根据材料并结合中国近代史相关史实,提炼出一个观点,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)

| 科目 | 马克思列宁主义 | 新民主主义论 | 中国革命史 | 经济地理 | 俄语 | 高等数学基础 | 体育 |

| 周课时 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 |

| 学期总课时 | 132 | 22 | 22 | 44 | 264 | 44 | 44 |

| A.政治课在总课时中占比最大 |

| B.课程设置受到国家对外政策的影响 |

| C.贯彻了全面发展的教育方针 |

| D.课程安排体现面向工农的时代要求 |

| A.随着中国国际地位的变化,科第出身人士不再被重视 |

| B.庚子事变后,民族自信心丧失,媚外已成为社会风气 |

| C.晚清以来,提倡和传播西学已在社会上产生了重大影响 |

| D.戊戌变法废除了科举制度,士大夫改习西学以为进身之阶 |

材料 从6世纪隋朝重新统一中国,到16世纪西方人开始由海上侵入中国,这1000年是中国的政治、社会和文化空前稳定的时期。然而,似乎有悖常理的是,这种稳定既是好事,又是坏事。说它是好事,是因为比较起世界上其他任何社会,中国社会在这1000年中向更多的人提供了更多的物质利益和心理安全感。说它是坏事,是因为中国是如此成功和舒适,以致它虽未完全停滞不前,但却相应地保持不变。不过,在这同时……西方由于自己的技术成就、经济活力以及社会和政治的多元化,正在发生着变化。而所有这一切,形成一种最终导致西方主宰全球的推动力。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

解读材料,提出一个观点,并结合所学知识,加以论述。(要求:写出一个具体观点,可以从材料中提炼观点,也可以质疑材料的观点;观点合理、明确,史论结合;逻辑严密,表述清楚。)