| A.折射出封建王权的集权趋势 | B.有利于英国社会的制度转型 |

| C.强化了封臣的人身依附关系 | D.得益于生产关系的本质革新 |

| A.分封制度不断强化 | B.礼乐制度不复存在 |

| C.伦理道德日益败坏 | D.社会转型趋势明显 |

材料一 实际上“选举”一词很早就被使用,古代选举兼指选士与选官,如三代(夏商周)就已存在的“乡举里选”,汉代的“乡举里选制”“察举征辟制”,魏晋南北朝时期的“九品中正制”和隋朝开创的“科举制”。中国古代的选举制度都是通过不同的方式来考察、培养、选拔和任用人才的,它透露着机会平等性、选拔人才的一切以考试为尺度的客观性、组织考试的独立性、社会的稳定性和考试内容的标准化等。这在当时情形下确实难能可贵,由于“家天下”观念和伦理道德,很多被委任的官吏即使不是由人民投票产生的,也能为官清廉公正。这种制度至少给很多平民“布衣”打开了一条通往上层社会的通道,因此,中国古代的很多官吏也是优秀的文学家和诗人。

——摘编自江亚南《中国古代选举制度的变迁》

材料二 1931年7月15日,在南京国民政府建立不久尚未稳固之时,国民政府就迫不及待地举行了全国性的统一考试,为巩固政权、笼络控制人才、应对中国共产党强有力的竞争服务。在这次考试中,国民政府成立了专门的机构——考试院,制订和颁布了一系列的考试法规,如《考试法》《典试法》《襄试法》等,其中《考试法》规定国民党党义为首要必考科目。国民政府划拨专款用于此次考试,考务工作周到细致、分工明确:一是设立了典试委员会,二是设襄试处办理考试前的一切事务。此次考试参考人数有2177人,录取人数仅100人,录取率不到5%。录取后的任用情况也不容乐观,这100人中除少数幸运者之外,绝大多数的任用结果令人失望。1931年举行的考试尽管在经验、人力和物力方面都有不足,但也是近代中国谋求建立西方式的文官考选制度的第一步和重要的一步,为新中国考选制度的建立提供了现代意义上的借鉴。

——摘编自周翠娇、陈光明《从传统到近代的嬗变——近代文官考选制度浅析》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代选举制度的演变趋势,并分析中国古代选举制度变迁的积极作用。

(2)根据材料二,概括南京国民政府第一次文官考试的特点,并结合所学知识简要评价国民政府文官考试制度。

(3)根据材料并结合所学知识,分析影响中国古代和近代选官制度变化的因素。

①发展中国家在世界经济政治生活中发挥着越来越重要的作用

②二十国集团积极致力于构筑公正合理的国际经济政治新秩序

③面临着越来越多的共同问题,没有哪一个国家能够独立应对这些挑战

④中国积极开展以联合国为中心的多边外交活动,促进多极化趋势发展

| A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |

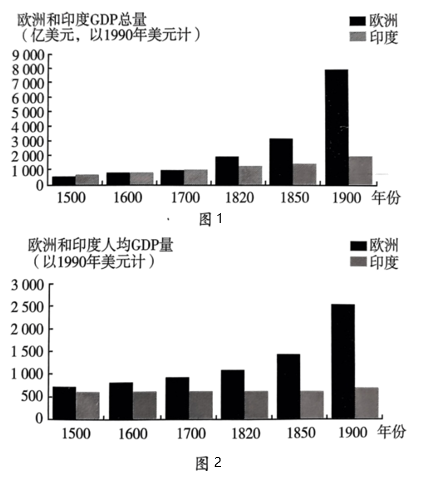

材料 图1、图2分别为1500~1900年欧洲和印度的GDP总量和人均GDP。人均GDP是衡量生产率的标准,也是生活水平的指标。

——摘编自【英】安格斯·麦迪逊《世界经济统计学》

(1)选择恰当的时间尺度对图1中1500~1900年欧洲和印度CDP的总量对比进行阶段划分,并说明理由。

(2)指出图2所反映的1500~1900年间欧洲和印度人均CDP变化的总体趋势,并分析原因。

材料一 18世纪晚期,英国普通家庭餐桌上的主要食物小麦面粉和面包占了很大比例,小麦面包逐渐成为普通大众的常见饮食。肉类、鸡蛋、蔬菜等食物也经常吃得上,甚至海外食品茶叶、咖啡、蔗糖等偶尔也消货得起。旅居英国的荷兰医生伯纳德·曼德维尔在《蜜蜂的寓言》中提出了“私人恶德即为公众利益”的惊人论断,认为奢侈消费刺激贸易发展,促进经济紫荣,公开为奢侈传统进行辩解,英国思想界甚至掀起了“奢侈大讨论”,预示着奢侈消费正在经历“去道德化”趋势。英国作家丹尼尔·笛福在《商业计划》中这样描写英国社会:“人口众多,国家富裕,物质产品丰富多样,人们的生活更加奢侈、爱慕虚荣,每个人都出手闷气。”

——曹瑞臣《18世纪英国消费社会的兴起》

材料二 奢侈的高消费过去仅仅是限于官像、地主之家,因此官僚云集的京城往往中,是消费之都。到近代,消费之都开始向工商业最为发达的地区转移,消费方式的变革在上海即显得十分突出。中国古代的商人大多崇尚节俭,但在近代上海各种娱乐场所奢侈消费的各色人等中,不乏发财致富的商人。一些大商人的交易谈判,也改在娱乐场所进h。在传统社会中,消费一般都是单纯的消闲享受型活动,而在近代上海,消费的目的日趋多样化,对于商人而言,社交实际上也是为了建立人际关系网,了解各地行情,广泛招揽生意,消费变得更加奢侈豪华,方式也五花八门。随着西方文化的输入,盲目崇洋和讲求虚荣的倾向日益明显,并不富裕者为了虚荣,也时常摆阔。

——朱英《近代中国商业发展与消费习俗变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国消费观念变化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代社会消费的变化。

| A.不利于世界政治治理的民主化 | B.加强了大国对国际事务的垄断 |

| C.体现了政治格局的多极化趋势 | D.说明传统强国丧失了优势地位 |

材料 海上格局指国家力量在海上的对比态势。16—17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

(1)根据材料,概括近代以来海上格局演变的特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

材料一 “四夷来朝”是历代中央王朝统治者发展对外交往的政治理想。《尚书·大禹谟》称“无怠无荒,四夷来王”,天子躬行勤政,可使“四夷”归服,而周边部族及诸国遣使朝贡,可以彰显天子"天下共主"的地位。故凡王朝新立,都十分重视发展对外交往,制定优待"四夷"使臣的朝聘礼仪,举行一系列欢迎仪式。自秦以降,历代统治者均高度重视发展对外交往,并形成以下三个特点。一是随着地理视野的扩大,对外交往的距离由近及远,从西太平洋地区拓展到印度洋地区。交往的对象——"四夷",由最初的王朝域内边疆部族,扩展到王朝周边的政权,再到更远的域外地区。二是对外交往主要沿传统的陆上和海上丝绸之路进行,分别从西域、东南亚地区向西延伸。随着中央王朝统治中心的东移,海上丝绸之路逐渐成为主要路线。三是在官方发展对外交往的同时,始终存在着民间对外交往,它们共同构成中国对外交往的内容。汉代张骞通西域,唐代玄奘西游天竺、鉴真东渡日本,明代郑和下西洋,都是中国主动发展对外交往的典型代表。

——摘编自刘祥学《远迩相安共享太平——中国古代对外交往的宗旨》

材料二 近代以来,中国的外交思维已经从自闭走向开放并呈现出引领的时代属性。自闭状态下,中国多以“天朝上国”的国际身份自居,呈现出一个威望型的东方传统大国形象;随着历史的发展,在西方的冲击下,被强行纳入西方国家构建的"咸斯特伐利亚"式的主权民族国家体系。此时的中国,在西方所设置的西洋镜中,几乎沦为一个"失败国家"。而在此逻辑下,中国的国际意识也开始发生巨变——中国开始被安置在世界体系的外围;当历史再次走向新的关口之时,中国选择了社会主义道路。经过革命、建设、改革,如今的中国已经以新的面貌出现在国际舞台上。即以新型东方大国、仁智大国、更加开放的思维与外部世界进行互动往来。就是中国的外交思维已经从西方语境中的“外交无意识”朝着具有中国风格的“外交有意识”迈进。及至新时期,中国的外交思维也更加具有自觉塑造、主动引领的意涵。

——摘编自李博一《百年变局下的中国外交思维:历时与共时之间》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代对外交往的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代以来中国外交变化的趋势,并分析其原因。

| A.经济危机呼唤国家干预 | B.劳资矛盾呈现激化的趋势 |

| C.适应社会经济发展需要 | D.企业用工制度不断完善 |