| A.香港经济政治持续发展 | B.成为“一国两制”的成功实践 |

| C.是世界经济增长的引擎 | D.始终坚持“爱国爱港者治港” |

| A.我国政府的职能发生了根本性的转变 | B.这两个企业受外资控制破坏我国经济 |

| C.我国不断完善社会主义市场经济体制 | D.我国的经济结构通过调整走向合理化 |

(1)陆上交通的发展

| 项目 | 时间 | 概况 | |||

| 汽车 | 1908年 | 美国福特T型汽车诞生 | |||

| 新中国 成立后 | 中国的汽车工业发展起来,成为国民经济的支柱产业之一 | ||||

| 高速 公路 | 两次世 界大战 | 高速公路出现 | |||

| 1988年 | |||||

| 2020 年底 | 中国高速公路里程已超过15.5万千米,位居世界第一 | ||||

| 高铁 | 1964年 | 日本“ | |||

| 2008年 以来 | 2008年,京津城际铁路通车运营,中国进入高铁时代 | ||||

(2)海上交通的发展

①航运技术:20世纪航海雷达的使用和海事卫星通信系统的发展,大型船舶的制造等。

②海底隧道:1994年开通

③中国造船业:1978年前,主要为

(3)综合认识

材料一

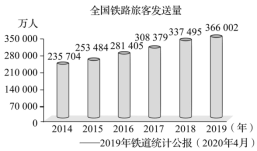

材料二 (2019)年末全国铁路营业里程13.9万千米,比上年增长6.1%,其中高铁营业里程达到3.5万千米。全国铁路路网密度145.5千米/万平方千米, 增加9.5千米/万平方千米。

——2019年交通运输行业发展统计公报 (2020年5月)

思考:根据材料一、二,与20世纪及以前的交通状况相比,21世纪以来陆上交通呈现出怎样的新变化?

①公共交通发展快,发送旅客量较大。

②

③

| A.中国特色社会主义制度的优越性 | B.家庭联产承包责任制的成果突出 |

| C.乡村振兴迅速提高农民生活水平 | D.城乡二元体制彻底退出历史舞台 |

| A.以农业经济建设为中心 | B.关注食品安全问题 |

| C.加强国际合作开放市场 | D.重视食物物种交流 |

材料一 在以农为本思想的影响下,历代统治者主张农业是“生民率育之源,国家富强之本”,因比西周时期便出现了“以教稼穑,以稽功事”的农业生产督查官员。解决粮食问题的根本在于提高粮食产量,受到粮食生产自身的季节性波动以及供应关系、人均占有量变化等影响,在产量未有较大提高的情况下,统治者将治理之策落实于粮食储备上,仓储制度应运而生并逐渐趋于成熟。为更好地传播和普及农业知识和技术,唐政府主持编撰农书,用于传播先进的农耕技术和指导耕作生产,宋朝时期,范仲淹提出以工代赈及救灾之举,这种“发司农之票,慕民兴利”的措施收到了良好的效果,推动了粮食安全思想达到了较高水平。面对明清时期粮食紧张的境况,统治者提出通过粮食市场进行贸易以调剂粮食余缺的政策,由此形成了规模颇大的粮食市场。

——摘编自吴宾《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

材料二 在粮食过剩的背景下,美国政府于1950年开始实行土地休耕、停耕,调控粮食产量,在1954年实施《农业贸易发展和援助法》,将剩余的粮食出口到发展中国家,以缓解国内粮食生产过剩的情况,并在金融资本的助力下,彻底掌握全球粮食定价权。1973年推出的《农业与消费者保护法案》,转变了以往的政府直接补贴形式,推行以目标价格为基础的差额补贴,这使得美国的粮食补贴价格根据国际价格来灵活确定。1990年颁布的农业法案减少了政府的财政支出,鼓励农民按照市场规律来种植利润高的作物,以获得更高的收入。

——摘编自高瑞东《从美国粮食霸权到全球粮食危机》

材料三 我反复讲,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,我们的饭碗应该主要装中国粮。要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置,持续推进高标准农田建设,深入实施种业振兴行动,提高农机装备水平,保障种粮农民合理收益,确保口粮绝对安全、谷物基本自给,提高油料、大豆产能和自给率。

——摘自习近平在中央经济工作会议上的讲话(2021年12月8日)

请回答:

(1)根据材料一,概括我国古代粮食安全保障的特点,并结合所学知识分析影响古代粮食安全的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析二战后美国粮食安全政策的影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,简析确保我国粮食安全的现实意义。

| A.具有大国的责任与担当 | B.试图主导世界秩序 |

| C.改革开放取得巨大成就 | D.综合国力不断提升 |

材料一:冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大军事集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态;战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。美国总统杜鲁门声称全世界应该采取美国制度,反对共产主义。美国在全球进行扩张,将社会主义的苏联视为其建立全球霸权的最大障碍;(冷战后期)苏联放任西方对东欧的“和平演变”政策,国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位,最终形成东欧剧变、苏联解体……持续近半个世纪的冷战随之结束。

——摘自《中外历史纲要(下)》第18课

材料二:

图1 |

图2 |

图片说明:2021年8月30日美国正式宣布完成从阿富汗撤军的任务。图一所示,长达20年的战争,美国在阿富汗留下的仅是千疮百孔的烂摊子。图二是美军撤离阿富汗过程中震惊全世界的一幕:2021年8月16日,为了逃离千疮百孔的阿富汗,大批民众追逐、攀爬正在跑道上滑行的美国军机。

材料三:2022年2月24日俄乌战争爆发。这场战争直至今天还在继续……(关于这场战争)一些清醒的战略界人士认为,美西方延续冷战思维的北约东扩,是引爆此次乌克兰危机的罪魁祸首(引自光明网-《光明日报》2022年02月26日08版)。……事实上早在1997年,美国前驻苏联大使乔治·凯南曾警告北约,继续东扩将是整个后冷战时代美国政策中最致命的错误(引自环球时报-环球网2022年3月8日报道)(注:材料三中的“北约”是指冷战时期以美国为首的军事组织;“北约东扩”是指北约将前苏联加盟共和国和中东欧国家纳入该组织。这是后冷战时期美、西战略转变的重要举措。)

材料四:人类文明多样性赋予这个世界姹紫嫣红的色彩;文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富⋯⋯

——《文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力》习近平主席在联合国教科文组织总部的演讲(2014年3月27日)

(1)结合上述材料和所学知识,回答古代文明的扩展方式有哪些?15世纪以来世界文明的扩展方式又有哪些?

(2)结合上述材料和所学知识,概括指出并举例说明15世纪以来世界文明的扩展方式与古代相比呈现出哪些新特点?

(3)结合上述材料和所学知识,你赞成或反对哪一种文明扩展方式?请说出你赞成或反对的理由。

材料一 1851年起,德国铁路建设的投资占全部生产投资的1/5,成为工业化的先导部门。铁路建设推动了冶金和采矿工业的发展,技术变化和投资的增加带来了钢铁生产中卡特尔垄断组织的广泛出现,垄断组织实现了横向联合,保证了德国钢材在国际市场上的竞争能力。19世纪六七十年代,德国化学工业与电气工业迅速发展,在有机化学工业和合成材料方面确立优势甚至垄断地位,电气工业也一直处于世界的领先地位。

——摘编自钱乘旦等《世界现代化进程》

材料二 从1953年起,中国实施“一五”计划(1953—1957),集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设项目为中心的工业建设。1954年,一届全国人大一次会议首次提出包括现代化的工业、农业、交通运输业和国防在内的“四个现代化”目标。1957年,我国建成了飞机和汽车制造业、新式机床制造业等新工业部门。1964年,三届全国人大一次会议提出把我国建设成为社会主义强国的历史任务,并确定了分“两步走”的战略构想。

——摘编自王娟《脉络·蕴涵·意义:大历史观视域下的中国式现代化》等

材料三 改革开放后,邓小平创造性地提出建设“中国式的现代化”和“小康社会”的奋斗目标。1987年,党的十三大提出了中国经济建设“三步走”的战略部署,明确了到20世纪末实现小康、到21世纪中叶基本实现现代化的时间表。2000年,党的十五届五中全会细化了21世纪中国式现代化的路线图,提出全面建设小康社会的总体目标。2012年,党的十八大首次正式提出全面建成小康社会,并将小康社会的内涵深化拓展为经济、政治、文化、社会和生态文明等方面。2021年,习近平总书记正式提出“中国式现代化”,其目标是实现物质、政治、精神、社会与生态五大文明体系协调发展。

——摘编自郭玉坤《守正与创新:新中国成立以来中国式现代化的演进之路》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括19世纪中后期德国和20世纪五六十年代中国现代化道路的特点,并指出当时两国现代化得以迅速发展的共同原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括说明从新中国初期至今的中国式现代化道路发展变化。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析中国式现代化道路提出的历史意义。

材料一 东北地区借助较早解放以及经济基础较好的优势,在新中国成立初期占有突出的经济地位。在进入社会主义建设时期,东北地区不仅工业快速发展,而且以资源开发形成新的产业优势,并取得了经济增长的全国领先地位。改革开放后的东北经济发展进入了一个拐点。其经济优势逐步丧失,经济增长速度也相对减缓。1978年至2017年,东北三省的平均增长速度为9.1%,而同期全国的平均增长速度为9.5%。到2017年,东北经济规模占全国总规模的比重降到6.7%,这表明东北地区变成了一个经济发展相对滞后的地区。

—摘编自乔榛、路兴隆《新中国70年东北经济发展:回顾与思考》

材料二 2020年,习近平总书记考察吉林时指出,要推动经济高质量发展,要着力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,增强经济竞争力、创新力、抗风险能力;要抓住实施乡村振兴战略的重大机遇;要始终把人民安居乐业、安危冷暖放在心上;要贯彻落实好新时代的组织路线。

—摘编自段炼《习近平关于新时代东北振兴重要论述的理论创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析改革开放以来东北地区逐渐失去发展优势的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明实现东北振兴的历史意义。