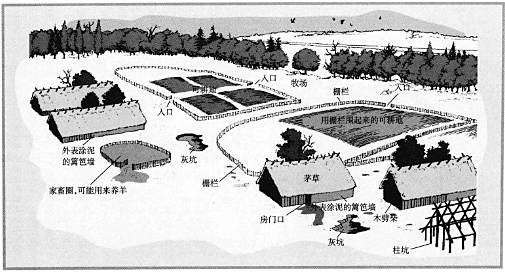

材料一 欧洲一处(新石器时代的)斑纹陶文化聚落复原图

——摘编自【美】布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。这种父系氏族、父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的普遍现象。到这时,私有制终于基本形成。

——摘编自朱寰主编《世界上古中古史(上册)》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼该文化遗址中呈现的经济和生活信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致当时社会发生变化的原因。

材料 晚清的改革变法从浅层次到深层次、低层次到高层次,再到全面系统的展开,沿着“更法”(整顿旧法,革除弊政)到“借法”(效法西方,变计),再到“变成法”(变革陈旧的法令制度),直到“改中法为西法”(改弦更张,建立新制度、新国家)的轨迹向前推进。封建专制制度的堤坝一旦动摇溃决,洪流就一泻千里,不可阻挡。洋务新政动摇了根基,戊戌维新变法打开了缺口,清末变法新政(推行新政)和立宪运动(政体改革)与民主革命潮流汇合,这个堤坝也就彻底崩溃。

——摘编自徐松荣《晚清改革:从“借法”到“变法”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清历次改革变法的总体特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析清末“新政"不能拯救晚清政府的原因。

材料一 明朝,内阁阁臣的选拔方式大致有两种:特简和廷推。特简是指由皇帝直接以圣旨的方式任命阁臣,而不通过吏部。这种方式大致又表现为三种形式:一是由皇帝本人亲自选拔出阁臣;二是皇帝采纳大臣们的荐举,或由中官们的援引而任命;再有一种形式是由现任阁臣们推举若干名人选,再由皇帝点用。万历以前,阁臣的选任大多是通过特简。而万历以后,则多是廷推。廷推是由吏部会同九卿、科道共同推举,推举出的往往是一些威望素著的大臣。明代的廷推大典形式很严格,大都是朝廷的高级官员和言官们,所以,廷推能够采纳众议,较为公正。特简和廷推的决定权最终还是在皇帝手中,因而皇帝的喜欢与否是能否入阁的决定因素。

——摘编自冯宪军《明代内阁阁臣的选任》

材料二 明朝内阁相当于一个秘书处,这在法理上来说内阁是没有宰相之名,由此也就没有宰相之责,可又确有宰相之权。内阁行使相权缺乏律法依据,所以外廷同内阁之间会出现一些权力上的纷争,在责任上也会相互推脱。明朝的内阁,受到皇权和宦官势力的牵制,当年张居正任首辅,仍须与司礼监太监冯保结好才能执掌大权。明朝内阁其本意是想要分担皇帝的政务压力,但是后来却因为内阁权力划分和律法等问题,使得内阁是一种不健全的存在,在皇权的压制下,内阁被夹在了皇权和外任官员之间,极其容易受到君主意志的影响。

——摘编自陶佳城《浅谈明朝内阁制度的优缺点》

(1)根据材料一,概括明代内阁阁臣选拔的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝内阁运行中存在的问题。

材料 晚清中国近代海关设关地点与年代一览表

| 通商口岸 | 设关年代 | 通商口岸 | 设关年代 | 通商口岸 | 设关年代 |

| 上海 | 1854 | 芝罘 | 1863 | 秦皇岛 | 1902 |

| 广州 | 1859 | 琼州 | 1876 | 江门 | 1904 |

| 汕头 | 1860 | 芜湖 | 1877 | 长沙 | 1904 |

| 福州 | 1861 | 温州 | 1877 | 安东 | 1907 |

| 镇江 | 1861 | 蒙自 | 1889 | 满洲里 | 1907 |

| 宁波 | 1861 | 沙市 | 1896 | 海拉尔 | 1907 |

| 天津 | 1861 | 杭州 | 1896 | 齐齐哈尔 | 1907 |

| 九江 | 1861 | 苏州 | 1896 | 哈尔滨 | 1907 |

| 厦门 | 1862 | 梧州 | 1897 | 长春 | 1907 |

| 汉口 | 1862 | 腾越 | 1900 | 奉天府 | 1907 |

——摘编自陈诗启《中国近代海关史》

(1)概括指出晚清中国海关设置的空间演进特征,并说明成因。

(2)结合所学知识说明晚清海关设置产生的影响。

材料一 1937年,为庆祝十月革命二十周年,《解放》周刊刊载社论:“苏联的诞生和发展史,真的给了我们中国人很好的榜样。我们当然不会忘记的,当这个共和国初诞生的时候,它是怎样击退了帝国主义的侵略,怎样克服了国内经济落后的困难!”1938年11月7日,《解放》周刊刊载文章:“世界上一切帝国主义者认为苏维埃制度只能存在三天,至多三个月。工农大众无以比拟的伟力与不屈不挠的坚决性,伟大的布尔什维克列宁与斯大林克服重重困难,苏维埃共和国已度过它的二十一周年。”

——摘编自郭培基《全面抗战时期中国共产党借助开展十月革命纪念活动进行政治动员的实践探析》

材料二 1949—1966年《人民日报》十月革命纪念活动统计(节选)

| 1949年 | 报道中苏两国工人开展生产竞赛的情况;发表文章,彰显十月革命的作用和影响 |

| 1952年 | 社论《感谢苏联,学习苏联—庆祝十月革命三十五周年和“中苏友好月”》 |

| 1953年 | 社论《十月革命的光辉照耀着我们前进的道路》,“中国人民满怀信心地为实现新中国的社会主义工业化而斗争” |

| 1954年 | “有必要发展美国和苏联之间的友好关系,以加强世界和平” |

| 1960年 | 在相关报道中反复强调“珍视中苏两国团结” |

| 1966年 | 十月革命纪念活动的规格和规模降至低谷。《人民日报》仅发表了中共中央、全国人大常委会和国务院的一份贺电,礼貌性地表达庆贺,同时批判修正主义,提醒苏联“继承和发扬伟大十月革命的光荣革命传统”“捍卫十月革命的胜利果实” |

——摘编自庞敏《从(人民日报)看1949—1966年十月革命纪念活动》

(1)根据材料一和所学知识,分析这一时期中国共产党开展十月革命周年纪念的目的。

(2)采用一个新的时间尺度,对材料二反映的中苏关系演变进行阶段划分,并任选一个阶段说明划分依据。

开封:仅据天下之冲,还是奠万世之基?

材料一 (976年,宋太祖西巡洛阳,有意迁都于此,甚或迁都长安,并就此与大臣展开了一场讨论。)

李怀忠曰:“东京有汴渠之漕,岁致江、淮米数百万斛,都下兵数十万人,咸仰给焉。陛下居此(洛阳),将安取之?且府库重兵,皆在大梁(开封),根本安固已久,不可动摇。若遽迁都,臣实未见其便。

晋王亦曰:“迁都未便。

宋太祖曰:“迁河南未已,久当迁长安。……吾将西迁者无它,欲据山河之胜而去冗兵,循周、汉故事,以安天下也。”晋王又曰:“在德不在险。

宋太祖日:“晋王之言固善,今姑从之。不出百年,天下民力殚矣。”

——摘编自《续资治通鉴长编》卷十七

材料二 中国古代气温变化曲线图

——据邓小南等《宋:风雅美学的十个侧面》

分析说明北宋继续以开封为都城的利弊。材料一 高度发达的隋唐政治文明的出现和形成是诸多历史因素综合作用的产物,不仅能够兼容并蓄、综采汉魏南北朝以来不同区域、不同族群的制度文化并加以融通运用,而且还能在此基础上进行改革创新,使之更加完善,更符合国家政治、经济、军事、文化发展的现实需要,从而创造出了更为发达、灿烂的文明。

——摘编自王小甫等《创新与再造:新隋唐至明中叶的政治文明》

材料二 7世纪初的唐朝,内部组织结构按照当时的标准来看,近于至善,中央政府的一大特色为“三省分工”。这种体系与后世西洋所谓的“互相制衡”截然不同,不论唐太宗如何开明,他的政府无可避免地成为一种专制体制。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐政治制度创新的有利因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐初内部组织“近于至善”的表现并分析其局限性。

材料一 武昌起义后,革命军规定“伤害外人者斩”“保护租界者赏”“守卫教堂者赏”。嗣后美国驻汉口领事虽然拒绝承认武昌革命军政府,但同时也拒绝清政府提出的由外国军舰帮助巡护长江,阻止革命军渡江的请求。武昌起义后短短半个多月,中国南方多省宣布独立,美国国务院认为此时向清政府借贷款是“不合时机和不明智的”。虽有个别美国外交官和商人担心革命威胁美国利益,主张干涉中国内政,但美国国务院却收到民众和舆论界潮水般的信件和电报,他们大多要求美国尽快承认中华民国。

——摘编自崔志海《美国政府对辛亥革命态度的原因分析》

材料二 抗战爆发以后,中国政府向美国寻求援助,但因美国顾虑美日关系而遇冷。1939年2月起,美国才陆续以民间贸易的形式向中国提供几笔数量有限的贷款。太平洋战争美日正式开战前夕,美国政府通过《租借法》,以总统名义扩大对华援助。《租借法》规定反法西斯战争结束,“租借”援助即告停止,但中国在1945年9月以后又继续获得与整个战时中国所获“租借”相当的“援助”。周恩来对此指出,“今日美械师几乎全数用之于进攻中共解放区”。

——摘编自任东来《抗战期间美援与中美外交研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述美国政府对中国辛亥革命采取中立态度的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出从中国全面抗战爆发到抗战胜利后初期的美国对华“援助”的变化趋势并进行评析。