材料一:美国学者周锡瑞所著《义和团运动的起源》书目摘录(部分) 第一章 山东—义和团的故乡 山东的社会经济区 义和团的故乡 鲁西社会组织 山东士绅的分布 第二章 秘密宗教、义和拳和民间文化山东秘密宗教起义刀枪不入和降神附体 晚清习拳者和秘密宗教 民间文化和农民村社 第三章 披着基督外衣的帝国主义洋货进口的影响 …… | 材料二: 中国学者相蓝欣所著《义和团战争的起源》 书目摘录(部分) 第一章 清廷朝政的失衡第二章 失控的洋人 第三章 德国式的帝国主义 一 争夺势力范围与多变外交风云 …… 三 德国的炮舰政策与胶州湾事件 …… 六 清廷的困境与义和团的兴起 第五章 群情激愤的山东第七章 威胁动武 第八章 通往冲突之路 …… |

材料三 “义和拳的纪律:不打人不抢老百姓的东西,就是和在教的间。”

——杨顺堂、杨高堂(山东德州小杨庄村民)1960年代采访口述

材料四 大臣刚毅认为“奉民出死力为国宣难,入京以来,秋毫无犯。”

——《中国近代史史料丛刊·义和团》

材料五 “见人即杀,亦不分辨,见有礼拜堂即放火烧之。”

——(英)普特南·威尔《庚子使馆被围记》

材料六:本年夏见,拳匪构乱,开衅友邦。……董中华之物力,结与国之欢心。

——《上谕》(1901年2月14日)

材料七:义和团运动……表现了中国人民不甘屈服于帝国主义及其走狗的顽强的反抗精神。

——毛泽东:《中国革命和中国共产党》(1939年12月)

(1)材料一和材料二中关于义和团兴起的表述有何不同?(2)分别概括材料三、四、五中亲历者眼中的义和团形象。

(3)材料六和材料七中对义和团的性质分别做了怎样的定位?

(4)综合以上三组材料,你如何认识义和团的“历史三重性”。

近日,某高校教师宣称南京大屠杀缺乏史料支撑,质疑30万遇难人数,引发众多关注。对此,某高中研究小组开展历史探究,搜寻到下列史料。

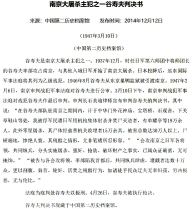

材料一 “南京大屠杀”幸存者唐光晋的口述证言(下图为唐光普的登记表与伤痕展示照片,资料出自侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆臧资料):

| 12月18日下午四点左右,我们 被反绑带到上元门大窝子江滩。 晚上八九点,日军开始屠杀时, 枪一响,我就顺势倒地。 |  |

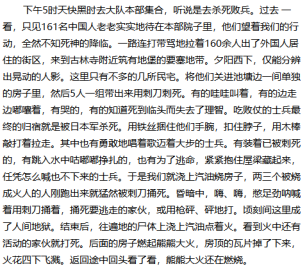

材料二 南京军事法庭《南京大屠杀案主犯谷寿夫判决》(资料出自中国第二历史档案馆馆藏档案)节录:

| 计于中华门外花神庙、宝塔桥、 石观音、下关草鞋峡等处,我 被俘军民遭日军用机枪集体射 杀并焚尸灭迹者,有单耀亭等 19万余人。此外零星屠杀,其 尸体经慈善机关收埋者15万余 具。被害总数达30万人以上。 |

材料三 南京金陵大学美籍教授斯迈思

| 《黑暗时刻:我们在南京》 这部新闻片中所说的史密斯教授,是当时南京 安全区国际委员会的秘书、金陵大学社会学教 授、美国人刘易斯·斯迈思。在1937年12月14日 至1938年2月19日期间,南京安全区国际委员会 向日本大使馆写出69封抗议信,其中绝大多数 由斯迈思签发。这些抗议信记录了日军在南京 犯下的大量暴行案例,其中仅斯迈思负责整理 的,就有444起。这些抗议信、暴行案例,以及 战后对南京地区的战争损失调查报告,被国民 政府国防部审判战犯军事法庭和远东国际军事 法庭采信,成为抗战胜利后对日战犯审判的重 要证据。 | 今天早上有个人身上带 着五处刀伤来到大学, 他说他们一群人被驱至 古林寺,在那儿被130名 日本士兵用作刺刀靶子。 |

材料四 日军第九师团步兵第七联队第二中队上等兵井家又一1937年12月22日日记摘录(资料出自侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆藏资科):

| 一路连打带骂地拉着160余人出了 外国人居住的街区,来到古林寺 附近筑有地堡的要塞地带。将他 们关进池塘边一间单独的房子里, 然后5人一组地带出来用刺刀刺死。 |

材料五 南京大屠杀“万人坑”遗址(资料出白朱成山《1998--1999年南京江东门“万人坑”遗址的发掘和考证》);

| 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆 现存三处南京大屠杀“万人坑”遗址, 其中包括1998-1999年间发掘出208具 遇难者遗骨的南京江东门“万人坑”遗 址;经骨密度检测,该处遗骨埋葬时 间距检验时间为60年。据史料记载和 幸存者回忆,慈善机构曾于1938年初 在此掩埋。 |

材料六 (美)张纯如著,杨复鹏译:《南京浩劫:被遗忘的大屠杀》(东方出版社2007年)

| 《南京浩劫》为美籍华裔女作家 张纯如(Iris Chang,1968-2004) 著,作者实地采访多位大屠杀幸 存者,并佐以大量历史档案、第 三方当事人的日记和书信,多视 角回溯了南京大屠杀这一被遗忘 的历史事件。 |

问题:

(1)请设定--个标准,对上述六则材料进行分类。

(2)材料三和材料四所反映的内容能否相互印证?阐述理由。

(3)上述材料中,能直接回击“质疑30万遇难人数”的是哪一则材料?阐述理由。

注:“西狩”一词,出自《左传哀公十四年》:“春,西狩获麟”,说的是鲁哀公去西边打猎,猎获了麒麟。

材料1 《狼狈西逃的慈禧》(1900年8月29日法国画报《笨拙》)

材料2 1901年1月29日,在西安“蒙尘巡幸”的慈禧太后以朝廷名义颁布一道上谕,内称:“世有万祀不易之常经,无一成不变之治法。……大抵法枳则弊,法弊则更,惟归于强国利民而已……自丁戍以还,伪辩纵横,妄分新旧,康逆之祸,殆更胜于红巾……”

——余丽芬《清末新政评议》(浙江学刊,1991年04期)

材料3 庚子之役,国家以乱民肇衅,外国连衡而入京师。两宫微服出狩,行二日,至榆林堡。怀来县知县吴永具衣冠恭迓于道旁。于是帝后始得进饘粥、备供帐。……丁卯之秋,余与公相遇客邸。有以前事询者,公为述其大略,乃与外间所传迥异。同坐刘治襄先生,瑰奇人也因就公所述,草具其事,立成数万言……

——《庚子西狩丛谈序》

材料4 《庚子西狩丛谈》封面

(1)干支纪年法中“丁”和“戊”均属天干,是不能相互搭配来纪年的,那材料2中的“自丁戊以还”大意是什么?

(2)材料2中的“康逆之祸”、材料3中的“乱民肇衅”指代的历史事件分别是什么?材料2中“红中”指代哪一类历史现象?

(3)从序中得知,《庚子西狩丛谈》一书系亲见者讲述,他人记录而成,这种方式产生的史料一般称作 。

A.实物史料 B.间接史料 C.口述史料

(4)以北宋时期的改革为例,说说“法积则弊,法弊则更”是如何体现的?

(5)慈禧及皇室西安之行,材料1、材料3有着完全不同的记录。如何看待材料1、材料3的证史价值?

(6)慈禧及皇室西安之行,“微服西狩”“蒙尘巡幸”“仓皇出逃”说法都有。你认为该称作什么?请结合所学知识,简要说明理由

材料一:岳飞死后,其孙岳珂修书写道:“先臣之得罪,天下皆知其冤”;而宋高宗不仅禁绝有关岳飞的民间“私史”,在其委派秦桧之子主编的“官史”中对岳飞事迹亦多有篡改。

1.材料一所示现象足以说明( )(双选)| A.作者身份对历史书写的影响 | B.“官史”不足为信 |

| C.史学研究需注意史料的来源 | D.“私史”即为真相 |

材料二:元代,岳飞故事渐为世人熟知,但据统计,在元代杂剧中以岳飞为题材的剧目极少。清雍正帝更是下令将岳飞迁出明朝加祀的“武庙”。

2.材料二中所示现象,是元、清两代( )| A.民族意识觉醒的结果 | B.民族矛盾缓和的明证 |

| C.思想文化繁荣的表现 | D.民族矛盾仍存的表现 |

材料三:乾隆年间,皇帝两次亲赴杭州岳飞庙拜谒,并多次派遣重臣致祭。《岳庙志略》称乾隆帝前来“每次必制诗章,褒扬忠孝”。

3.下列关于乾隆对岳飞态度较前朝骤变原因的推测,较合理的有( )(三选)| A.昭彰天子圣德 | B.弘扬礼教观念 |

| C.颠覆八旗制度 | D.拉拢汉族士人 |

材料四:1908年前后,陶成章创立“革命协会”,规定组织入会“最好是在岳庙里”,且需宣读誓文“誓杀鞑子,报我祖宗的大仇”。1940年,话剧《岳飞》于重庆上演,演出邀请英法美苏四国大使及其它国家使节,并各赠“还我河山”大字。

4.结合所学,分析20世纪两次“再塑”岳飞形象的缘由。5.历史人物的形象,是“任人打扮的”吗?结合上述材料中对岳飞形象变迁的表述,谈谈你的看法。