材料一 全球化发展进程简表

| 时间 | 发展特征 | 本质 |

| 15—16世纪 | 随着新航路开辟,世界市场开始形成。 | 经济国际化 |

| 17—18世纪 | 葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、英国等早期殖民扩张,世界市场拓展。 | |

| 工业革命 | 英国商品输出,世界市场初步形成。 | |

| 第二次工业革命 | 英德法美等国资本输出,世界市场最终形成。 | |

| 二战后 | 国际市场机制的完善和确立:IMF、WB.关贸总协定等。 | 经济全球化 |

| 90年代以来 | 经济全球化步伐加快。 |

材料二 发展中国家的发展问题,不仅是发展中国家自身的问题,更是关系到发达国家的发展和世界共同发展能否实现的关键问题。广大发展中国家的发展是发达国家发展的重要基础。据世界银行统计,美国42%的出口,西欧47%的出口,日本48%的出口均依靠发展中国家。其次,发展中国家的发展,是世界经济发展的重要组成部分。如果发展中国家的经济长期不发达,贫困问题不解决,世界的发展与繁荣就只能是一句空话。

——摘自网络

(1)阅读材料一并结合所学知识,概述全球化发展在二战前后呈现出的不同特点;根据材料二并结合所学知识,指出新时期全球化发展体现的新趋势。

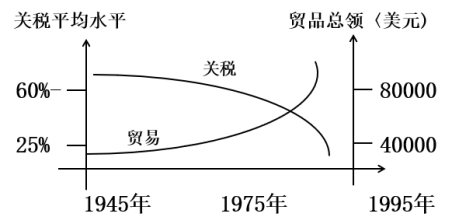

材料三 二战后关税与贸易额变化示意图

材料四 世界贸易组织的职能是调解纷争,它是贸易体制的组织基础和法律基础,还是众多贸易协定的管理者、各成员贸易立法的监督者、以及为贸易提供解决争端和进行谈判的场所。该组织是当代最重要的国际经济组织之一、其成员之间的贸易额占世界的绝大多数,因此被称为“经济联合国”。与关贸总协定相比,世界贸易组织管辖的范围除传统的和乌拉圭回合确定的货物贸易外,还包括长期游离于关贸总协定外的知识产权、投资措施和非货物贸易(服务贸易)等领域。世界贸易组织具有法人地位,它在调解成员争端方面具有更高的权威性和有效性。

(2)根据材料三、四并结合所学知识,分析世界贸易组织(含其前身关贸总协定)对全球化进程的影响。

材料五 美国总统特朗普当政时期,推行了一系列逆势而行的措施

2017年1月:宣布美国退出《跨太平洋战略经济伙伴协定》(TPP)。

6月:宣布美国退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。

10月:宣布决定退出联合国教科文组织。

12月:决定不再参与联合国主导的《移民问题全球契约》制订进程。

(3)你如何看待特朗普的逆全球化措施,中国在全球化趋势下体现了怎样的大国担当和作为?

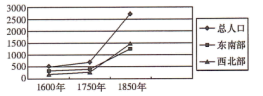

材料一 下图是有关英国17-19世纪人口变化的统计情况(单位:万人)。

——根据齐涛主编《世界通史教程·近代卷》制图

材料二 下表所示为1600一1800年英国人口结构变动情况(单位:万人)。

| 年份 | 总人口 | 城市人口 | 乡村人口 | 乡村农业人口 | 乡村非农业人口 | 农业人口占乡村人口比例 |

| 1600年 | 411 | 34 | 377 | 287 | 90 | 76% |

| 1700年 | 506 | 85 | 421 | 278 | 143 | 66% |

| 1800年 | 866 | 238 | 628 | 314 | 314 | 50% |

——据成德宁(英国前工业化时期的农业革命及其在社会转型中的作用》制表

材料三 明清之际,人口大幅度下……顺治八年(1651)约1400万,康熙五十年(1711)增至2460万。实际上所谓丁数主要是虚拟的纳税单位,远不能反映实际的人丁(成年男子)数额。……据估计康、班之际全国人口应已过亿。乾隆六年(1741),经过正式的人口调查,得数1.4亿有余。此后人口数字直线上升,乾隆二十七年(1762)超过2亿,五十五年(1790)突破3亿,道光二十年(1840)鸦片战争爆发时,已达4.1亿。人口压力成为一个新出现但却非常严重的社会问题。

——改编自张帆著《中国古代简史(绘图本)》北京大学出版社

(1)根据上述材料并结合所学知识分析,相较于中国,17一19世纪英国人口变化的特点及其原因。(2)根据上述材料并结合所学知识,评析17-19世纪50年代中英两国人口变化的共同趋势。

材料一:1370年,明政府实行海禁,下令“寸板不许出海”,禁止民间商人出海贸易。海禁造成沿海民众贫困,民众铤而走险地从事海盗走私、勾结倭寇,倭寇之患加剧。1513年,葡萄牙人阿尔瓦雷斯抵达广州,进行贸易活动。1518年,葡萄牙国王派遣使团来华,使者皮菜资得到明武宗的接见。 1553年,葡萄牙人贿赂广东地方官员,获得在澳门的居住权。

材料二:戚继光平定倭寇后,1567年明穆宗开放漳州月港,允许民间商人到东南亚和日本等地买卖商品,民间商人的出海贸易获得合法的地位。同年,政府颁布“银钱兼使”法令,规定白银成为法定货币。外国商人来华,在广州、澳门、漳州月港等地用白银购买中国的丝绸、瓷器、茶叶等物品。1574年,西班牙人开辟阿卡普尔科(西属墨西哥)—马尼拉(西属菲律宾)—广州等地的贸易航线。1655年后清政府数次颁布“禁海令”和“迁界令",禁止民间商人出海贸易。统一台湾后,康熙帝于1684年设立江海关 (连云港)、浙海关(宁波)、闽海关(厦门)、粤海关(广州)四个海关,允许民间商人到东南亚和日本等地买卖商品。1717—1727年,清政府禁止民间商人前往东南亚,不久清政府废除禁海令,再次实行开海,允许民间商人到东南亚等地买卖商品。1757年,乾隆帝下令只准英国、荷兰等国的商人在广州“一口通商”,由广州十三行的“行商”实行垄断经营。英美等国为了扭转贸易逆差,向中国走私鸦片。

—— 以上材料均摘编自《明清经济史研究现状及趋势》、宁欣《中国古代史》(下册)等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝实行海禁的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明清时期对外政策变化的影响。

材料一 明初税粮的收支由户部一元化统管。金花银出现后,皇室库房内承运库改以收贮金花银为主。正统时百分之七十八的金花银,亦即占全国税粮总数百分之九的折粮银,转移到皇宫内库,作为皇帝个人开支。为了适应这一变化,正统七年于户部另设太仓库。太仓库的收入供国家军政开销。为满足皇帝及后妃的奢侈生活,他们除挥霍内承运库收入的金花银外,还经常凭借皇权,向太仓库索取银两。但是,一旦国家财政拮据,皇帝却不肯动用内承运库存银。明末,朝廷一方面在全国加派“三饷”,另一方面内库“银尚存三千余万两、金一百五十万”不肯动用。

——摘编自唐文基《明代“金花银”和田赋货币化趋势》

材料二 1858年,《中英通商章程善后条约》规定,凡有金银、外国各等银钱、面粟、米粉、砂谷、米面饼、熟肉、熟菜、牛奶酥等几十种商品,进出口通商各口,皆难免税。第五款规定:“向来洋药(鸦片)、铜钱、米谷、豆石、硝磺、白铅等物,例皆不准通商,现定稍宽其禁,听商遵行纳税贸易。”由于商品周转税负很重,五口通商之后西方列强对华贸易没有像他们预想的大幅增长。为此,《天津条约》规定中国进口商品,在缴纳进口关税和2.5%的子口税之后,即可行销中国各地,各地不得再另外征税。

——摘编自胡公启《晚清中国关税制度变迁及影响》

材料三 1950年7月,国家将房产税、地产税统一成房地产税,停止对薪给报酬所得税与遗产税的征收;把原有的一千多个货物税征税品目缩减至358个,还将原规定按5%的税率缴纳税款的纳税对象标准从全年所得额未满100万元者扩大至300万元(相当于第二套人民币300元)者;同时将累进税率的累进级数由原来的十四级增加至二十一级,并规定全年所得额为1亿元者适用30%的税率。国务院于同年9月决定新解放区按照每户农业人口的平均收入累计征收农业税。年收入低于150斤者可以享受免征农业税的优惠;超过150斤者,按照3%—42%的税率累进征收农业税。

——摘编自陈平花《中国税收制度的历史演进与深化改革研究》

(1)根据材料一并结合所学,指出明朝正统年间赋税制度的变化,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学,指出19世纪40—60年代我国关税征收改革的内容,说明上述改革发生的时代背景。

(3)根据材料三,概括1950年我国税制调整的方向,并结合所学分析上述税制调整的作用。

材料 中国有着较长的向海外移民的历史。但在改革开放之前的几十年,中国向海外移民基本处于停滞状态。20世纪80年代以来,随着市场经济的逐步转型,中国向海外移民也发生了重大变化,这一阶段中的移民涉及留学生、高技能和低技能移民、国有企业的建筑工人以及或大或小的移民企业家等不同类别的移民,移民目的地主要是欧、美、日等西方发达地区和国家。近年来,随着中国经济的迅速发展,越来越多的外国人来中国寻找机会,从跨国公司的高层管理人员到小企业家,再到来华留学生,中国接收的各类国际移民数量不断增长。2018年,中国累计发放外国人工作许可33.6万份,在中国境内工作的外国人已超过95万人。目前学术界已形成共识:中国正在成为重要的国际移民输入国。

——摘编自梁在、王楠《中国和21世纪的国际移民研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括20世纪80年代以来中国移民呈现的主要趋势,并简析其成因。

(2)根据材料并结合所学知识,简述20世纪80年代以来中国移民的积极影响。

材料英国本土人口分布状态

约1700年 1911年

1600年,英格兰和威尔斯可能有五百万居民;1650年左右有五百五十万,1700年有六百万,1750年有六百五十万。因此,在一百五十年内,人口勉强增加了一百五十万人。在以后五十年中,即从1750至1801年,人口增加了二百五十万。它的增长率较前一时期增至四倍。

——据保尔·芒图《18世纪产业革命》

请指出英国人口变化的趋势,并进行合理的解释。

材料一 18世纪晚期,英国普通家庭餐桌上的主要食物小麦面粉和面包占了很大比例,小麦面包逐渐成为普通大众的常见饮食。肉类、鸡蛋、蔬菜等食物也经常吃得上,甚至海外食品茶叶、咖啡、蔗糖等偶尔也消货得起。旅居英国的荷兰医生伯纳德·曼德维尔在《蜜蜂的寓言》中提出了“私人恶德即为公众利益”的惊人论断,认为奢侈消费刺激贸易发展,促进经济紫荣,公开为奢侈传统进行辩解,英国思想界甚至掀起了“奢侈大讨论”,预示着奢侈消费正在经历“去道德化”趋势。英国作家丹尼尔·笛福在《商业计划》中这样描写英国社会:“人口众多,国家富裕,物质产品丰富多样,人们的生活更加奢侈、爱慕虚荣,每个人都出手闷气。”

——曹瑞臣《18世纪英国消费社会的兴起》

材料二 奢侈的高消费过去仅仅是限于官像、地主之家,因此官僚云集的京城往往中,是消费之都。到近代,消费之都开始向工商业最为发达的地区转移,消费方式的变革在上海即显得十分突出。中国古代的商人大多崇尚节俭,但在近代上海各种娱乐场所奢侈消费的各色人等中,不乏发财致富的商人。一些大商人的交易谈判,也改在娱乐场所进h。在传统社会中,消费一般都是单纯的消闲享受型活动,而在近代上海,消费的目的日趋多样化,对于商人而言,社交实际上也是为了建立人际关系网,了解各地行情,广泛招揽生意,消费变得更加奢侈豪华,方式也五花八门。随着西方文化的输入,盲目崇洋和讲求虚荣的倾向日益明显,并不富裕者为了虚荣,也时常摆阔。

——朱英《近代中国商业发展与消费习俗变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国消费观念变化带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代社会消费的变化。

材料 海上格局指国家力量在海上的对比态势。16—17世纪,葡萄牙、西班牙、荷兰先后成为海上霸主。17世纪中后期,在与英国海战失利后,荷兰霸主地位被取代。18世纪至19世纪初,英国多次击败法国,维持了海上霸权。两次世界大战之间,美国海权崛起,英、美、法、日等海权国家并立。二战结束后,美国海军成为独一无二的海上力量。21世纪以来,“海上多极”趋势明显。

海上格局转换的焦点集中在两大方面:一是关于力量对比的竞争;二是关于海洋规则的博弈。西方国家强调“基于规则的国际秩序”,但在对海洋规则的理解上,各海洋强国存在严重的认识分歧。尤其在主权和安全理念方面,奉行霸权主义的美国与后发海洋国家中国、俄罗斯和印度等存在着较为尖锐的矛盾。国际秩序的建立或塑造离不开实力的支撑。

随着全球社会的发展,各海洋强国既需要在经济方面相互依存,又需要在全球治理上协调一致。由于海洋环境恶化、自然或人为灾害等全球性问题进一步发酵,人类正在迈入全方位认知、利用和保护海洋的新时代。

——摘编自胡波《从霸权更替到“多极制衡”》

(1)根据材料,概括近代以来海上格局演变的特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响海上格局变化的主要因素。

9 . 材料一:奴隶贸易残酷罪恶的奴隶贸易是建立在奴隶痛苦和牺牲基础上的生命与金钱的交换。 在扩张的过程中,罗马人把大批战俘和被征服地区的居民卖为奴隶,其中的建筑师和工程师参与了罗马城建设,更多的奴隶则在大农庄、手工作坊、商业和银行从事劳动。中世纪早期,欧洲奴隶人数约占 总人口的10%左右,许多拜占庭人与斯拉夫人、诺曼人的奴隶结婚生子,巴尔干地区民族的复杂化由此开始。7世纪,巴格达城的码头有从中亚运来的奴隶,从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的白奴,从非洲东部运来的黑奴。

——摘编自《古希腊罗马奴隶制》《阿拉伯通史》等

材料二 大西洋奴隶贸易统计表时间 | 1525年 | 1550年 | 1700年 | 1800年 | 1835年 | 1846年 | 1860年 |

| 奴隶数量(个) | 0 | 5335 | 45296 | 81944 | 44914 | 21582 | 28003 |

资料来源-Trans-Atlantic Slave Trade-Database

法国大革命和拿破仑战争使国际贸易受到抑制,全球海运航线被严重破坏。西方人关于经济的思考发生变化,非洲越来越被视为各种原材料的产地,也是工业制品的市场,而不再仅仅是奴隶的来源地。随着对奴隶贸易的道德谴责日益增强,1804年起,丹麦、英国、智利、墨西哥等国相继禁止了奴隶贸易。1815年维也纳会议签订了《巴黎和约》,其补充条款对缔约国废除奴隶贸易做出规定。

——摘编自《非洲现代史》等

(1)阅读材料一,概括奴隶贸易对古代社会的影响。(2)依据材料二,指出 16-19 世纪中期大西洋奴隶贸易的变化趋势,结合所学说明导致变化的原因。

材料一 中国制酒历史源远流长,贾湖遗址酒石酸的发现,河姆渡文化遗址陶杯、陶尊、陶盉的考古发掘,昭示出酒的发明当在7000年以前。中国最具特色、最著名的是以粮食为原料酿造的黄酒、白酒。早在《尚书·酒诰》中,“德”字主要指与政教联系紧密的酒德,是酒礼的内在道德规范,强调饮酒要求适中、平和、有节,“酒以成礼”、“宴以合好”。我国古代有“尊”“壶”“角”“献”等各种各样的酒器,酒器种类的繁多不仅因为社会生产力的发展,更是由于封建等级制度的需要,通过不同的酒器代表不同的身份。酒在民俗生活中与趋吉避凶、祈福禳灾等人们切身利益息息相关,而这种民间纯粹功利性、实用性的祈求,均能通过酒祭、占卜、神供、祈禳、禁忌等途径获得心理的满足,这是与中国传统农业生产活动相适应的精神文化创造。

——摘编自万伟成《中华酒文化的内涵、形态及其趋势特征初探》等

材料二 西方文化中不乏酒的传说,希腊神话中酒神狄奥尼索斯身兼酿酒者和葡萄种植者的庇护神和艺术之神。从公元前7世纪起,每年春季播种和收获季节,希腊城邦的人们都会举行祭祀酒神仪式——“大酒神节”,歌颂狄奥尼索斯的丰功伟绩。西方人把葡萄酒视为“神授”之物,试图通过酒神崇拜使饮者自律。西方酒器多是玻璃制品,讲究透明,每一种酒都有其固定的使用杯子,如鸡尾酒杯、白兰地酒杯、香槟浅碟杯、白葡萄酒杯等。西方人饮用葡萄酒的礼仪,则反映出对酒的尊重,在品饮顺序上,讲究先喝白葡萄酒,后喝红葡萄酒,先品较淡的酒,再品浓郁的酒等,按照味觉规律,逐渐深入地享受酒中风味的变化。

——摘编自饶清清《中西酒文化差异比较》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较古代中国和西方酒文化的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析古代中国酒文化形成的原因。