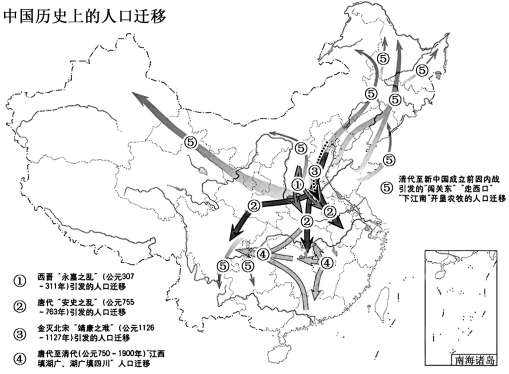

材料一 人口迁移是指人口居住地(空间位置)永久性(半年或一年以上)的改变。就中国而言,从古至今的人口迁移时常伴随着政治、经济的动荡,其规模也大小不一。

材料二 自1840年鸦片战争到1911年辛亥革命,是近代东北地区人口增长的初始阶段。清乾隆、嘉庆年间,人口快速增加,加之连年的自然灾害,致使关内灾民流离失所。至咸丰、同治年间,不得已改乾嘉时期的“封禁”为“弛禁”,允许关内灾民到东北谋生。这一时期沙俄发动对东北地区的入侵,签订了中俄《瑷珲条约》,侵占了我国东北的大片疆土,使清政府感受到了前所未有的危机,也促使其加快了移民实边、抵御外侵政策的出台。到19世纪70年代末期,清政府下令取消了禁止汉人移居东北的所有法令,更于光绪六年(1880年)颁布了放荒、免税及补助的一系列法令,鼓励关内人民到东北垦荒。自乾隆以来在东北地区实施了近二百年的封禁政策终于被彻底解除。

——摘编自吴军 王延荣《近代关内人口迁移对东北社会发展的影响研究》

(1)根据材料一,概括中国古代人口迁移的主要趋势。

(2)根据材料二,简析东北地区封禁政策彻底解除的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国古代和近代人口迁移产生的积极影响。

材料一 经过唐末五代的战乱和破坏,北宋初期地方官学长期不振,士子求学苦无其所。在这种情况下书院应运而生,为广大士子提供了读书求学的场所。朝廷崇尚儒术推行文治政策,不断扩大科举考试的规模,但国家无力创办大量的官学。书院的兴起,缓解了朝廷崇尚文治而又教力不足的矛盾,既为政府培养了大批文治人才,也把教育扩散到了基层。另外,雕版印刷术的普及应用,促进了图书事业的发展,从而为书院的藏书、读书以及教学活动提供了便利。

——摘编自丛迪《宋代书院教学管理制度研究》

材料二 在启蒙运动中,法国先后出现了一批勇敢的思想家,他们猛烈抨击旧制度及其意识形态,并设计了新的教育制度,为法国的教育发展提供了理论指导。他们对宗教道德的虚伪深恶痛绝,主张从人的善良天性出发,培养博爱的道德和对劳动的尊敬,在民主制度下对青年进行公民教育和爱国主义教育。学校由国家管理、为国家育人,教育与宗教分离。在启蒙运动以前,法国初等学校数量少,教学质量低,学校只是少数特权阶级及富贵子弟出入的场所。启蒙运动之后人们日益关注这一问题,国家颁布了许多的教育法令来推进普及教育的实施。启蒙思想家们主张增加自然科学和社会科学知识,促使学校为现实服务、教育与生活联系、理论与实际结合。

——摘编自刘晓兰《启蒙运动与法国教育》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙运动影响下法国教育的演变趋势。

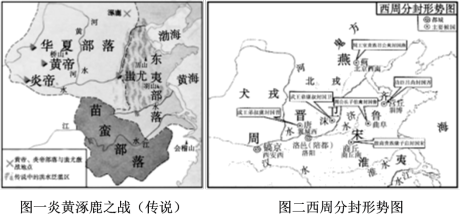

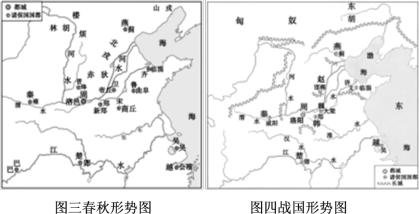

材料一 相传黄帝族与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融合蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演变为中原华夏之外诸少数民族的统称。

——摘编自冯天瑜《中国文化生成史》

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氐、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。孝文帝迁都洛阳后,积极推进改革,改鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期“华夏”族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。

(2)根据材料二,概括北魏统治者强化“中国认同”的措施,并从“中华民族发展”的角度,分析其历史意义。

材料一 随着南宋湖北地区军事战略地位的上升,汉江漕运功能越来越显得重要,同时问题也随之出现。汉水运量增大,而官府所付漕运脚钱不仅没有增加多少,反而由于支付湖广会子,而实际脚钱呈下降趋势。以当时市值而论,2贯700文湖广会子才可兑换一贯铜钱交子。由于湖广会子贬值严重,到达鄂州的纲船听说要改拨襄阳,没有不张皇失措的。另一方面,汉江下游嶓冢、仓浪、大别一带,水势湍急,但从汉口溯流至郢州,滩碛比较少见,行船尚不算困难。郢州、襄阳以上水道有所谓36滩之险。纲运至此,必须换上数百小舟转漕,谓之“般滩”,所需费用大大增加。

——摘编自王瑞明、雷家宏《湖北通史宋元卷》

材料二 明末清初80年间,受战乱和人口锐减的影响,汉江航运一度比较冷清。随着康熙中期社会秩序的恢复,汉江上游人口的大幅度增长(部分来自于周边人口涌入),由于汉江流域尤其是山区耕地及亩产增加,经济作物烟草、药材、漆树、油桐、木耳、香蕈等扩种,农业商品化率的提高,以及秦巴山区手工工场的兴办,到乾隆年间有了明显变化,嘉庆、道光两朝形成汉江航运繁荣时期。与此相应,汉江干支流一批城镇逐渐兴盛起来,如汉中港、兴安港、老河口港、襄樊港等等。在汉江流域城镇和集市的流通货物品种,基本上都是日常用品,并且借助汉口镇大批的商人群体,大大加快了本区域的商品流通。

——摘编自张笃勤《文化视域的汉江与武汉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括南宋汉江漕运的主要困难,并说明此时期汉江水运地位突显的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明清代汉江流域经济发展的表现,并分析其原因。

材料一 孔子门人及其后学者均推尊孔子。门人中以子贡为代表,他对孔子赞美备至,奉如天人……墨家对于儒家学说非议颇多,批评孔子的“述而不作”,主张“述而且作”,批评孔子和儒家的繁琐礼仪。……法家的集大成者韩非对孔子个人颇为尊重,但他认为孔子学说不合时宜。

(1)根据材料一概括先秦时期对孔子的评价及当时的文化背景,结合所学知识分析秦汉对孔子的评价。材料二 魏晋南南北朝到隋唐,佛教盛炽,儒学统治地位受到严重挑战……宋元时期对孔子的评价总体上是对孔子推崇备至,进一步把孔子神化。

(2)根据所学知识分析宋代儒学发展的特点。统治者神化孔子的原因?材料三 自1840年鸦片战争后,中国近代社会经历了空前的民族灾难和巨大的社会变革,制约和影响着思想文化领域里的斗争。围绕如何评价孔子及其儒学的争论,不仅有学术意义,而且反映了各个不同阶级、阶层的政治、经济利益。

早期改良派目睹当时中国严重的民族危机,关心时政,热心西学,提出了“器变道不变”的“中体西用”思维模式。甲午战争后,面临列强瓜分中国的危局,资产阶级维新派倡导变法运动。资产阶级革命派展开了猛烈的批判,并发动革命与改良之辩,深化了近代评孔运动。辛亥革命后在意识形态领域里出现了尊孔复古的逆流。辛亥革命失败的教训,使当时一些资产阶级民主激进分子认识到,资产阶级共和制度未能建立,其根本原因在于没有触动旧思想、旧道德。

(3)近代对孔子评价经历了一个怎样的变化?资产阶级维新派代表康有为以孔子名义写就的变法著作是?结合材料,指出资产阶级革命派基于辛亥革命失败的教训。材料一 汉代以前,基本是按照血统、世袭爵位、职位,寒门之子基本没有可能进入国家政权管理体制。到了汉初,汉高祖认识到人才的紧缺和重要,开始选贤任职。官员的选举标准是乡举里选,由地方治理官员对辖区内有才能、德行的贤人义士向皇帝和上级进行推选的官员推荐制度。汉代察举制主要有三种名目: 一是贤良方正,二是孝廉,三是秀才。然而,随着时间的推移,察举制本身的弊端也逐渐显现出来,察举制遭到全面破坏,人才选拔也已名不副实,察举制逐步走向了没落。

——摘编自许为《“以名入仕”与“以文取士”人才选拔制度比较——以察举制和科举制为中心》

材料二

科举制创始于隋朝,经过分科考试,根据文采优劣进行人才选拔的一种制度。唐朝沿袭 了隋朝的官员选找制度,自由报考,以诗赋策问取士,但店代科举有秀才、明经、进士、俊±、明法、明字、明算、童子、道举等诸科,并且在每一科里面又进一步细分。其中,明经科重帖经、墨义,主要考察考生对儒学经典的记忆。进士科的考试内容主要是面向一般士人的对时务策,突破了山士族门阀是断的传统经学的限制。虽然诸料并存,但主要是以明经和进士两科为官员选拔的主要方式。

——摘编自李默海《布衣入仕与中图君主专制政体变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出与察举制相比,科举制有哪些变化。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析汉代察举制和隋唐科举制产生的共同作用,

材料 1902——1905年,陈独秀相继创办青年励志学社,秘密传播革命读物;组织发起安徽爱国会,揭露沙俄侵略企图;创办《安徽俗话报》,并利用学堂教师身份成立反清组织“岳王会”并任总会长。1913年,他参加了二次革命。1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(后改名为《新青年》),宣扬“科学”与“民主”。受其影响,恽代英在武汉成立互助社,毛泽东、蔡和森等在湖南创办新民学会,邓中夏、许德珩等组织国民社,傅斯年等发起新潮社。俄国十月革命后,陈独秀继李大钊之后投入对马克思主义的研究。1920年,陈独秀在《新青年》增加“劳动节纪念号”,刊登激发劳动群众革命意识觉醒的文章,还亲自到工厂发表演说,《劳动者的觉悟》《上海厚生纱厂湖南女工问题》等著名演讲稿用通俗易懂的语言宣传马克思主义。他还成立上海共产主义早期组织,创办“外国语学社”,分批派送学员到莫斯科东方大学学习,学员中包含刘少奇、任弼时、萧劲光等。

——摘编自纪亚光、蔡明菲《中国早期共产主义运动的缔造者—陈独秀》

(1)根据材料,指出陈独秀创建组织和创办刊物倾向的变化,并说明陈独秀这些做法背后的共同追求。(2)根据材料并结合所学知识,简析影响陈独秀创建组织和创办刊物倾向变化的因素。

材料一 19世纪,随着火车头和汽轮的发明,英国很快就把交通建设重点转移到建立铁路网和近代化海洋运输网上,英国利用自己最先进的科学技术建立起全球性的近代化交通运输体系。在19世纪70年代前,英国主要是构筑国内铁路网,之后便把构筑殖民地铁路网作为重点。19世纪二十年代,英国建造了世界历史上第一条铁路,接着掀起了修筑铁路的热潮,19世纪30年代后,又转移到建筑铁路干线上来。1825年,英国汽轮“企业号”航行到印度,从此汽轮逐步被广泛采用。到19世纪四五十年代,英国出现了建立近代化海洋运输网的热潮。1840年起,英国建立了一系列专业化的巨型航运公司,当时与主干航线联结的还有无数条支航线,组成了像蜘蛛网一样的全球海洋运输网。

-摘编自张天《论英国近代化全球交通运输网的建立及其对世界的影响》

材料二 鸦片战争后,中国沿海、沿江城市中人们的出行活动增多,通商城市的近代交通工具率先发展起来。起初是原有的轿子和独轮小车等代步工具数量大增,之后,人力车、汽车等新式交通工具获得巨大发展。1874年,《申报》报道:“东洋来之顺利小车,沪上依式置造者已多,租界共约有一千有零。”民国以后,自行车不仅在大城市普及,而且也在中小城市以及农村地区日渐普及。半机械化的西式马车、人力车、自行车,以及机械化的轮船、火车、汽车等新式交通工具的引入,给广大中国人的生活带来了多方面的影响,不仅大大改变了人们的出行方式和流动方式,也产生了深远的社会经济文化效应。

-摘编自熊林《中国近代交通工具的传入与近代思想的普及》

材料三 现代中国交通发展的环境因素

| 内部环境 | 外部环境 | ||

| 内部机遇 | 内部挑战 | 外部机遇 | 外部挑战 |

| 基础设施初具规模 | 交通结构不合理 | 运输需求持续旺盛 | 资源因素制约加剧 |

| 行业开放程度高 | 运输效率不高 | 科技进步支撑保障 | 环保要求不断提高 |

| 信息技术广泛应用 | 科技成果转化率低 | 优先发展的共识 | 综合运输体系要求较高 |

| 交通发展新思路不 断深化 | 与建设服务型政府的要 求有差距 | 交通先导性作用进一步 突出 | 交通消费方式发生重大 变化 |

-摘编自周伟《发展现代交通运输业-中国交通发展的战略选择与转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出19世纪英国近代交通发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析19世纪中英近代交通发展的不同及两国交通发展对社会变迁的共同作用。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对现代中国交通业发展的看法。

材料一1385年,阿维斯骑士团首领诺奥由三级会议推举为国王,称诺奥一世,他创立了葡萄牙阿维斯王朝,葡萄牙国家由此形成。此后,葡萄牙在获取海外资源、黄金和香料以及寻找“教士约翰的基督教王国”的物质和宗教双重驱动下走上海外扩张之路。1415年,葡萄牙国王诺奥一世命亨利王子攻占北非摩洛哥北部商业和军事要地休达城,自此揭开其持续海上扩张的序幕。经过几代人的努力,葡萄牙开辟了好望角航线,闯入了印度洋。

材料二16世纪初,葡萄牙人通过武力征服破坏了印度洋原有的贸易秩序。在葡萄牙人到达印度洋之前,阿拉伯、印度和中国的商人和商人团体已经在此建立了较为成熟的贸易体系。印度洋贸易的参与者通过和平的商业竞争控制贸易;印度洋贸易城市的生存依赖自由贸易;贸易商船不装载大炮,自由地航行和停靠。但是在葡萄牙人闯入印度洋后,国王曼努埃尔宣布了对海洋的占有,并以此为根据垄断印度洋的航行和贸易,使要塞成了储存货物的货栈。除非经国王批准,否则商人是不准参与竞争的。

——以上材料均摘编自赵婧《葡萄牙帝国对印度洋贸易体系的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述推动葡萄牙人“闯入印度洋”的历史因素。

(2)根据材料二,指出16世纪初期印度洋贸易的变化,并结合所学知识分析该变化对世界经济的影响。

材料一 1937年8月25日,中共中央政治局扩大会议在陕西洛川举行。会议指出,只有全民族的全面抗战。才能获得抗战胜利。会议确定的基本战略任务是:创造敌后抗日根据地;钳制和消耗日军;配合友军作战;保护与扩大自己。战略方针是:独立自主的山地游击战,明确提出红军战略由国内的正规战转为对日的游击战,广泛发动群众,在战略的持久战中转变敌我力量对比。

——摘编自张岂之《中国历史》

材料二 在全国解敢战争的战略防御阶段,党中央、中央军委为了粉碎国民党军的大举进攻,从根本上改变战争彩势,为我军作战制定了积极防御的战略方针。把向各解放区进攻的敌人分别引诱到解放区内部朱打,以空间换取敌人的有生力量,分散和削弱敌人,扩大并加重敌人军事上的弱点,以而争取在全局上改变敌强我弱、敌攻我防的战略形势。解放战争第一年,我军坚决执行了以歼灭国民党有生力量为主而不是以保守地方为主的积极防御战略方针,使战争形势发生了于我有利的重大变化,为我军结束战略防御、转入战略进攻阶段创造了必要的条件。

——摘编自姚杰《论解放战争时期我军积极防御的作战方针》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出全面抗战初期中国共产党制定的抗战战略的内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国共产党制定的解放战争战略防御阶段的作战目标,并分析实现该目标的有利因素。