材料

| 问题清单: ①新航路开辟为什么会在16世纪前后? ②当时西欧发生了什么事促使人们开辟新的航路? ③为什么是伊比利亚半岛的葡萄牙和西班牙支持新航路的开辟,而不是英、法等国家? ④航海家们为什么要去寻找香料、黄金和传教? ⑤哪些因素促使了航海家们的持续远航? ⑥航海家们为什么要坚持到东方去? ⑦葡萄牙和西班牙得到了什么好处? ⑧直接的商业联系对西欧有何好处? ⑨商路中心转到大西洋沿岸有什么影响? ⑩新航路开辟后,世界出现了什么变化? |

(2)结合上述角度,以“哥伦布发现新大陆”为主题,撰写一篇历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;史实描述与历史解释相结合;逻辑严密,条理清晰)

材料一:罗马帝国后期用以调整市民与非市民之间,以及不同国籍和无国籍人之间关系的法律被称为万民法。在有的法学著作中,万民法兼具国际公法和国际私法的性质。公元3世纪左右,罗马帝国的民事流转关系涉及社会生活的各个方面,奴隶主统治集团对商品货币有着贪婪的欲望,这都是市民法所不能适应的。根据统治集团的意志,结合罗马人与异邦人、外国人与外国人之间的法律实践,由罗马外事裁判官在司法活动中逐步制定和发展出名为“万民法”的私法体系。它的发展不是闭门造车,而是吸收了同罗马国家有贸易关系的其他民族的法律规范。万民法因而被罗马法学家称为“各民族共有”的法律。

——摘编自雷昕《浅析国际私法与古罗马万民法的学理关系》

材料二:二战结束后,《联合国宪章》中的集体安全制度有了明显的进展。《联合国宪章》以普遍禁止使用武力为原则,使一切武装干涉、进攻、占领或武力封锁以及以此相威胁的行为,都成为违反国际法的行动。这一规定对国家的国际责任产生了深刻的影响。与此同时,由于科学技术以及交通和通信的巨大进步,各种国际组织特别是国际性的科学、技术及行政机构有增无减,这为国际法的实施提供了保障。国际法院的设立及其运作在二战后有了明显的发展。二战后还出现了许多国际法的新分支,如国际经济法、国际人权法、国际环境法、国际组织法、国际发展法、国际能源法、国际刑法等。

——摘编自程晓霞、余民才《国际法》等

(1)根据材料一,结合所学知识,简析罗马万民法形成的原因,并指出其与市民法的关系。(2)根据材料二,结合所学知识,概括二战后国际法发展的趋势及意义。

材料一:据《汉书·地理志》记载,在“处近海”的交趾、日南(今越南),“中国往商贾者多取富焉”。另外,书中还记述了一条中国商船从东南沿海去南海和印度洋西沿岸一带的航线。东南亚作为汉代海上丝绸之路的重要路段,在其沿海及一些岛屿上发现了大量与当时海上交通及贸易有关的考古遗存,其中就有不少来自中国汉朝的文物,有陶器、铜器、铁器等物。越南中南部以及泰国南部,是中国汉朝文物发现最为集中的地方。

——摘编自高辉《中国海洋历史:汉朝的“海上丝绸之路”》等

材料二:1405至1433年,郑和七次下西洋,最远可达非洲东海岸和红海沿岸。每次远航,一般由63艘大、中号宝船组成船队主体,加上其他类型的船只,共“乘巨舶百余艘”。郑和船队每次出航,都携带大批货物。其中尤以丝绸、瓷器数量最多。船队所到各国,对中国的货物都非常喜爱和欢迎,都希望能够普遍地得到供应。

——摘编自武斌《郑和下西洋》

(1)根据材料一、二,概括西汉和明朝海上丝绸之路的不同。(2)有学者认为,社会环境的差异是造成西汉和明朝海上丝绸之路不同的主要原因。综合材料,结合所学知识,评述该学者的观点。(要求:赞成该观点或另提出一个主要原因均可,并阐述理由。)

材料一从公元2世纪中叶起,罗马皇帝为了获得兵源税款,允许大量的日耳曼人进入帝国领土,并把他们迁移到帝国境内人口稀少的地区。日耳曼人的整个部落,都带着妻子儿女和全部家当,登上征途。4至6世纪的大迁徙运动,日耳曼人占据罗马帝国的领土,以征服者的姿态,建立王国定居于此。日耳曼人的大迁徙给欧洲社会带来的绝不仅仅是野蛮对文明的征服。他们建立的各王国,尽管大小不等,但都是在摧毁罗马当地奴隶主政权后建立起来的,他们本身所固有的一些传统,恰恰构成了建立西欧封建社会所必需的因素。

——摘编自张淑清《日耳量人大迁徙及其深远影响》

材料二印欧人主要靠畜牲为生,食物的匮乏和来源的不固定使得他们几乎无法在一个地方长久定居,迁徙成为古印欧人最显著的特征。约从公元前3000年末开始,印欧语系各族分批地从他们的故乡向外迁徙,形成一个个规模巨大的、世界性的民族迁徙浪潮。当时印欧人正处于原始社会解体过程中,社会内部已发生了阶级分化,军事首领和贵族的地位和作用逐渐加强。对他们来说,进行掠夺是比劳动更容易获取财富的途径,对财富的追求成了他们迁徙的主要动力。在印欧人中,原始社会的解体过程是不平衡的,黑海北岸地区开始较早,而其他地区则较晚,这也是形成多次迁徙高潮的内部原因。

——摘编自麟剑《人类源流史》

(1)根据材料一,概括日耳曼人迁徙的特点,结合所学知识,归纳日耳曼人迁徙的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括印欧人迁徙的原因。

材料 1949年新中国刚成立,百废待兴,我国的化肥生产能力仅6000吨,远远满足不了庞大的农业种植需求。到了20世纪70年代,中国的化肥生产技术,只相当于美国四十年代的水平。1972年,中国化肥更是有55%依赖进口。化肥紧缺,关系到千千万万群众的口粮,因此新中国把化肥列为战略资源,举全国之力提高生产,并不遗余力用极其宝贵的外汇进口。在1973年,国家计委就向国务院建议,在3至5年内从美国、联邦德国、法国、日本等西方发达国家引进价值43亿美元的成套设备,也被称为是“四三方案”,其中最重要的部分就是引进了13套大型化肥装置。这些装置引领了中国化肥特别是氮肥行业与世界接轨,步入大型化、低能耗的发展道路。这是继1950年代引进苏联援助的“156项工程”之后,第二次大规模的技术引进。……到了1978年的时候,我国的年产尿素可以达到159万吨,可增产稻谷近6500万到8000万吨,也就是1300亿到1600亿斤,而1978年的国内粮食总产量达到了6095亿斤。

(1)根据材料并结合所学知识,概括1973年中国引进13套化肥生产设备的背景。(2)根据材料并结合所学知识,指出13套化肥生产设备引进的重大意义。

材料一 东汉末,中原大乱,黄河流域成为战场,人口四处逃散,西南和东南成为人口迁移的主要方向。西南,“南阳、三辅民数万户流入益州”“四方贤大夫避地江南者甚众”。东南的扬州、杭州一带成为人们的主要流向。“汉末大乱,徐方士民多避难扬土”,也有远达会精、交趾郡的,如北方大族桓晔“举家避地会稽,遂浮海居交趾”。晋代,永嘉之乱到十六国时期,各游牧民族南下,大量汉族居民从黄河流域迁到长江以南。魏晋时期在北起大漠以北、贝加尔湖畔南至福建、广东、海南岛,东起长白山松花江流战西到新疆塔里木盆地的广阔地域内空前数量的民族卷入了大迁徙的潮流。其中既有历史悠久的古老民族如汉族、华夏族、羌族、氏族、匈奴,越族,也有较为年轻的乌桓、鲜卑、俚等民族,还有在魏晋才兴起的柔然、敕勒、吐谷浑等民族。

材料二 传统农具的定型和配套过程墨本是在宋代完成的。宋代,人们已懂得“土壤气脉,其类不一,美恶不同,治之个有宜也”。淳化年间“凡州县矿土,许民请佃为永业”,大大促进了土地开垦。……在宋代,“主户之于客户,皆齐民乎”。客户有条件也可以“徒乡易主”。宋神宗年间,已是“二纪以来.不闻街鼓之声了“。到南宋时在旧城外兴起了“沿江数万家,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽“的南市。早辰桥市街巷皆有木竹匠人,谓之杂货工匠,以至杂作人夫,道士僧人,罗立会聚,候人请唤。竹木作料,亦有锁席,砖瓦泥匠,随手即就。宋代的经济型人口流动往往兼具职业流动和地域流动两种情况,不论是哪一种流动,都与经济因素的作用有着直接关系。经济方面的变化使当时人口的变迁摆脱了以前极易转变为流民的现象。流动人口比较容易地找到谋生之所,他们已轻不是无以为生的流民,而是当时社会成员的重要组成部分,并对宋代的社会经济的发展严生了深远影响。

——摘编自徐红《宋代经济型流动人口探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出魏晋时期人口迁移的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出宋朝经济型人口流动的原因和影响。

材料一 没初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声县禹,却无法得以实施。直到武帝时期,牙矢刃阔斧地推行了制度变革;这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相规矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二 隋朝明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考强⋯⋯与此同时,选举权也集中到中央⋯⋯代之以科举制。科举制是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科⋯⋯一律按才学标准录取⋯⋯樊树志《国史概要》

材料三 辛亥革命终结了千年不变的王朝轮回,埋葬了腐朽没落的专制皇权,建立了模式一新的中华民国,开创了顺应潮流的共和时代,从思想意识、制度模式、经济发展和国家走向等诸多方面作出了不可磨灭的历史贡献。它不只是打落了一顶皇冠,而且开辟了中华民族振兴有为的希望之路。

——摘编自王建朗、黄克武主编《两岸新编中国近代史·民国卷》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。(2)根据材料二、概括科举制与之前选官制度相比有何不同。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出辛亥革命在近代民主革命进程中的历史功绩。

材料一 当非洲十分之九的面积已经被占领(到1900年时)全世界已经瓜分完毕的时候,一个垄断地占有殖民地、因而使瓜分世界和重新瓜分世界的斗争特别尖锐起来的时代就不可避免地到来了。

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

材料二 在日本偷袭珍珠港后,德、意、日法西斯签订联合作战协定。面对法西斯国家的联合行动,加强盟国内部的团结就显得非常重要。美国海报上的文字写着“团结,我们就能获胜”。

——摘编自陈仲丹《墙头政治》

材料三 据不完全统计,约900万人在第一次世界大战中丧生,2000多万人受伤;第二次世界大战中军民伤亡共8000余万人,参战国物资总损失高达4万亿美元以上。战后,反对战争、要求和平的运动日益高涨,但大国的军费开支不减反增。第二次世界大战彻底打破了欧洲主导之下的以国际联盟为代表的旧的国际秩序结构,代之而起的是以美、苏之间力量的相对平衡为基础的新的国际秩序。

——摘编自马克思主义理论研究和建设工程重点教材《世界现代史》

(1)材料一中“斗争特别尖锐起来的时代”具体是指哪一次世界大战?结合所学知识,指出其到来的根源。(2)材料二具体反映的是什么战争,对二战进程产生什么影响。根据材料二、概括盟国最终获胜的关键。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括两次世界大战的共同影响。

材料一 史料一 匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

——《周礼·考工记》

史料二 古代雅典城市集公共建筑、私人居所、神庙、街道等私人空间和公共空间于一体,城市整体布局不苛求对称。其城市布局以卫城和广场以及市场为核心,诸多宗教、市政、民居等建筑环绕。整个城市分为宗教性空间、市政性空间和文体性空间。

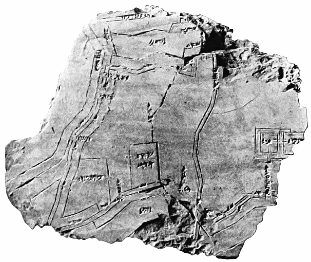

——据解光云《述论古典时期雅典城市的公共空间》等整理史料三

注:上图为发掘于两河流域绘制于公元前1500年的《尼普尔城邑图》楔形文字泥板地图。图的中心为尼普尔城,西南部及西北部有河流、河渠,渠道将城市一分为东西两半,三面有城墙,护城河及河流屏障清晰可见。城中绘有神庙、宫殿、公园,居民区未标注。

材料二 英国作家本·威尔逊所著《大城市的兴衰——人类文明的乌托邦与反乌托邦》通过二十余座城市勾勒人类文明进程。书中每章讨论一个或几个具有时代代表性的城市,以下是该书的部分目录:

第2章伊甸园与罪恶之城

哈拉帕和巴比伦(前2000—前539)

第3章国际大都市

雅典和亚历山大里亚(前507—前30)

第4章巍峨帝都罗马(前30—537)

第5章饕餮之都巴格达(537—1258)

第7章世界之城

里斯本、马六甲、特诺奇蒂特兰、阿姆斯特丹(1492—1666)

第8章社交之都伦敦(1666—1820)

第9章地狱之门?

曼彻斯特和芝加哥(1830—1914)

(注:亚历山大里亚是亚历山大城)

(1)对材料一的三则史料进行分类,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)从材料中选取一个或多个城市,自拟论题,并结合世界史知识予以阐述。(要求:主题明确,史实准确,论证充分,表述清晰)。

材料一 中世纪早期的西欧,封臣要效忠封君,要尽一定的义务,主要的义务是服兵役,要宣誓”将以他的意志为准则,绝无违背“。贵族居住的城堡和高耸入云的教堂成为典型建筑。贵族都有庄园法庭的司法权,这在西欧是普遍的状况;由地主贵族、俗人或僧侣,男爵或基督教主教在一定的范围内,对那里的居民办理行政、征收赋税的制度,而国王被缩成一个阴影而已。

材料二 在工业化时代到来前,英国的森林资源已消耗殆尽。1500年﹣1630年间,英国木柴价格上涨了7倍,一般老百姓根本无力购买,因缺乏取暖燃料而冻死的现象时有发生。木柴价格上涨引发普遍不满,“达到了引发民族危机的程度”。英国主体能源从柴薪过渡到煤炭是循序渐进的。伊丽莎白一世统治早期,煤炭未能在生产生活中普及,1550年,煤炭年产量仅为21万吨。詹姆斯一世允许曾备受贵族讨厌的海煤进入皇家圣地威斯敏斯特,并鼓励富人接受和使用煤炭。1630年,英国煤炭产量达150万吨。18世纪上半叶,煤炭已取代柴薪,成为英国制造业的主要能源。玻璃制造、石灰烧制、酿酒、制糖、冶铁等行业都开始使用煤炭作为生产燃料。1700年,英国煤炭产量高达250﹣300万吨,是法国的30倍。煤炭不仅为英国人生活生产提供了热能,也解决了工业生产中的机械能问题。19世纪英国人口只增长了3倍,但煤炭消费量增加了18倍。英国已经基本完成了从柴薪到煤炭的能源结构转型,正式步入了化石燃料时代,这比欧洲其他国家早了近150年。

——摘编自潘荣成《近代早期英国能源转型及其启示》

(1)根据材料一和所学知识,概括中世纪早期西欧在政治、经济、思想方面的社会特征。

(2)根据材料二、指出近代早期英国能源转型的原因。