战争名称 | 时间 | 发动国家 | 战争的结果 (签订的条约) | 战争的影响 |

鸦片战争 | 1840~1842年 | 英国 | 《南京条约》 | ① |

第二次鸦片战争 | 1856~1860年 | ② | 《天津条约》 《北京条约》 | 中国半殖民地半封建化程度加深 |

③ | 1894~1895年 | 日本 | 《马关条约》 | 中国半殖民地化深度大大加深 |

八国联军侵华战争 | 1900~1901年 | 德、奥、美、法、英、意、日、俄 | 《辛丑条约》 | 中国完全沦为半殖民地半封建社会 |

(2)结合所学知识,为表格内容拟定一个恰当的主题。

(3)结合所学知识,指出中国近代民族危机日益加剧的原因。

材料一 1942年元旦,26个国家的代表齐集华盛顿,签署了《联合国家宣言》,签字国保证用自己的全部力量反对轴心国及其附庸;绝不同敌人单独媾和。

——摘自人教版《20世纪战争与和平》

材料二 无论是通过直接侵略还是间接侵略,将极权主义政权强加给自由国家人民,都破坏了国际和平的基础,从而也破坏了美国的安全……全世界自由的人民指望着我们支持他们、维护他们自由。如果我们领导不力,我们是可能危及世界和平……而肯定会危及我们自己国家的安全和利益。

——摘自杜鲁门1947年3月在国会两院联合会议上的讲话

(1)根据材料一并结合所学知识,简述该历史事件对第二次世界大战的影响。(2)材料二中“极权主义政权”指的是什么力量?并结合所学知识,简要分析杜鲁门这篇讲话的意图。

(3)综合上述材料,指出美苏两国关系发生的变化。

材料一 东周时期,生产力显著提升,生产关系剧烈变化。当此时,诸家并出,百花齐放,儒尚仁义、道体无名、法兼势术、兵贵止戈……皆欲塑当世之秩序,焕华夏以新生,故而风云激荡,史称“百家争鸣”。其所争者,为济世之要枢;其所鸣者,为治平之大道。

——摘自故宫博物院展览《何以中国·源·启蒙奠基》

材料二 汉唐以降,得益于陆上、海上贸易线路的畅通,中华文明同外部文明展开更加广阔的对话。中华文明始终尊重世界文化的多样性,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

——摘自故宫博物院展览《何以中国·流·和衷共济》

材料三 在对技艺的推敲、对规律的总结、对民生的眷念中,中华民族展现出非凡的创新精神与创造伟力。四大发明,耕作蚕织,制瓷铸铁,建筑园林,茶叶医药,天文地理……各项科学技术成就,无不凝聚着中华民族尽精微以求新知、致广大以惠亿民的探索精神。

——摘自故宫博物院展览《何以中国·汇·格物维新》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别指出战国时期儒家和法家的代表人物及其思想。(2)结合所学知识,列举两例唐朝时期中外文明交流的事例。

(3)根据材料三并结合所学知识,分别指出明清时期系统记载了中国古代医药学和工艺学相关知识的著作名称,并概括这一时期中国科学技术发展所呈现的新特征。

材料一 顺治四年(1647),清朝对琉球、安南、暹罗、日本诸国进行诏谕,“有慕义投诚纳款来朝者,地方官即为奏达,与朝鲜等国一体优待,用普怀柔”。当时,越南境内存在高平莫氏政权、宣光武氏政权、中兴黎朝等割据政权。在清朝军事威胁和政治招抚下,盘踞在宣光地区的武公惠于顺治十六年(1659)率先向清朝遣使投诚。顺治十八年(1661)高平莫氏向化投诚,遣使入贡,清廷册封莫元清为“安南国都统使”,正式与高平莫氏建立藩属关系。康熙五年(1666),康熙帝遣使“封黎维禧为安南国王”。至此,清朝分别与高平莫氏和中兴黎朝建立藩属关系。直到康熙十六年(1677),高平莫氏被黎朝所亡,中兴黎朝统一了整个安南北方,清朝才放弃“双重承认”政策,与中兴黎朝建立单一藩属关系。

材料二 光绪八年(1882)二月,法国派兵由越南西贡进发海防(越南北部的沿海城市),引发北圻(越南北部地区)危机,在清廷引发保藩与弃藩之争。在这场争论中,以两广总督张树声、两江总督左宗棠、云贵总督刘长佑、广西巡抚庆裕、山西巡抚张之洞为代表的地方大员主张保藩固圉,认为“边省者,中国之门户;外藩者,中国之藩篱。树藩篱所以卫门户,卫门户所以固堂室,门户危则堂室震”。而直隶总督兼北洋大臣李鸿章、前兵部侍郎郭嵩焘、四川总督丁宝桢、广东巡抚裕宽、云南布政使唐炯等则认为出兵越南不符合“字小存亡”“兴灭继绝”的藩属体系原则,且越南与法国立约,“此时中国实难代为反悔,似只有听越之自为而已”。加上在此之前清朝已经见识过英法殖民者的船坚炮利,“耗三省之力而为越南守土,在彼无丝毫之益,在我有邱山之损,窃谓出境兴师,甚非长算”。最终,光绪帝采纳了保藩固圉的政策,一方面增加兵力,借剿办土匪为名,出关驻扎越境,另一方面暗中支持刘永福的“黑旗军”,帮助越南抗击法国。

——以上材料均摘编自段红云《藩属体系视阈下的清代中越关系》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析清朝与安南藩属关系确立的历史条件。(2)根据材料二并结合所学知识,对19世纪80年代清廷内部的保藩与弃藩之争进行评析。(要求:史实准确,符合逻辑,表述清晰。)

材料 国家是社会的一种组织形式,是社会发展到“复杂化”阶段以后才产生的。有的国家是在没有先例的情况下产生的,这种原创的国家可叫做原生国家;有的国家是学习模仿别的国家建立的,可叫做次生国家;有的国家是在旧的国家被摧毁后重新建立的,可叫做再生国家。综观中华大地,无论是华夏汉民族的原生国家、少数民族的次生国家,还是各种类型的再生国家,其形成与发展过程,既与古代希腊罗马不同,也与欧洲在资本主义打破封建割据后形成的民族国家不同,而是走出了一条独特的道路。

受到后代史家称颂的“文景之治”“贞观之治”“开元盛世”“康乾盛世”等天下大治的盛世,都是因为国家得到有效的管理而出现的,否则就难以维持下去。例如,秦朝、王莽的新朝、西晋、隋朝都是大一统的帝国,然而却都国祚短暂。刘邦、刘秀、李渊、朱元璋和朱棣之所以能够成功,并不是因为他们代表了正义,也不是因为他们顺天应命,更不是因为他们服从了历史规律或适应了历史潮流,而是因为他们不仅能够在战略和战术上战胜竞争对手,并且能够有效地管理社会。

——摘编自叶文宪《中华古代国家创生演进的独特路径》

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国古代国家起源与演进的独特之处。(2)根据材料并结合所学知识,围绕“中国古代王朝的国家治理”展开论述。(要求:写明观点,史论结合,表述清晰。)

材料一:夏桀、商纣暴行逆施,残害百姓,人们总结历史教训,重视民众、厚养民众、保民而王的思想逐渐萌芽。孔子编纂整理过的《尚书》中有云“民为邦本,本固邦宁”,孟子提出“民贵君轻”,《荀子》中说“君者,舟也,庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”。后世君主和士大夫阶层继承并发展了民本思想。唐太宗以此为治国之准则,并且鲜明地提出“三镜论”;范仲淹阐述的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,乃是对孟子与民同乐思想的升华。

——摘编自唐晓英《孟子民本思想的哲学透析》

材料二:孙中山的民本思想,经历了一个不断发展、不断升华的过程,具体可分为三个阶段:早期民本思想,是出于对民的同情,带有浓厚阶级感情色彩:辛亥革命时期的民本思想,则有着鲜明的政治意义;晚年改组国民党,确定“联俄、联共、扶助农工”三大政策,标志他一生中在政治上的伟大转变,完成了对民认识上的思想飞跃。

——摘编自肖飞《孙中山民本思想探析》

材料三:中国共产党根基在人民、血脉在人民。坚持以人民为中心的发展思想,体现了党的理想信念、性质宗旨、初心使命,也是对党的奋斗历程和实践经验的深刻总结。自成立以来,我们党团结带领人民进行革命、建设、改革,根本目的就是让人民过上好日子,无论面临多大挑战和压力,无论付出多大牺牲和代价,这一点都始终不渝、毫不动摇。坚持以人民为中心的发展思想,不是一句空洞口号,必须落实到各项决策部署和实际工作之中。

——摘自习近平《坚持人民至上》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析先秦时期民本思想的价值内涵和后世不断发展的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明孙中山的民本思想完成“飞跃”的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,评价古代君主和士大夫、孙中山、中国共产党对“民”的认识。

材料一 天人合一思想在中国传统社会经历了几千年的发展历程,原始社会时期已经有对阴阳、生命的认知;殷商统治者用以龟卜等手段窥测天意。周人提出“天命靡常”的新观念,强调统治者要“以德配天”,汉武帝时代,董仲舒形成“天人之际,合而为一”的“天人感应”思想。宋代,理学家对天人合一观念作了进一步的发掘,提出了“天地万物一体”的天人合性论。至明代,心学,发展了天人合一的观念,强调人心就是天理。

天人合一思想不仅培养了国民仁爱温良和善的品性,更赋予了中国传统法律特有的文化内涵。如秋冬行刑、秋审制度、主张刑罚适中、施行德教的制度与原则。将天人合一思想落实到国家治理的政治法律现实生活中,就是实现以和为贵的社会环境与氛围,这是中华法律文化中经世致用元素的重要体现,也是圣君贤臣希望能够达到的治国理政的最好境界。

——摘编自何勤华、张顺《从“天人合一”到“以和为贵”——中国古代治国理政的法理创新与实践》

材料二 宗教与法律作为调控社会的两种基本手段,具有某种共同属性并且紧密联系。法律在文化上的独立性,可以说是宗教文化长期培养的结果。法律最初的绝大多数禁条几乎都反映着宗教伦理方面的禁忌;最初的执法活动几乎全部被祭司所垄断,而法律观念则纯粹是一种宗教意识形态。“上帝面前人人平等的观念被广泛传播,后来影响法律制度,产生了‘法律面前人人平等’的法治原则。公元9世纪开始,大洋彼岸基督教的势力迅速扩张,以《圣经》为法律总源的教会法不仅牢牢掌控着整个宗教世界,同时也伸向了世俗社会。《圣经》对西方自然法理论产生了深刻影响。而《圣经》中诚实、公正的观念对形成西方衡平法‘诚实信用’原则的作用更是不言而喻的”。自由、人权的理念,社会契约和自然法的一些基本原则也与宗教的新潮文化有着密切关系。宗教方面的共识深刻地影响着近代法律的面貌,甚至法律的通用语言、惯常程式,以及汇集而成的传统都是在宗教文化的氛围中发育成长的。

——摘编自王景斌、周伟科《从关联性视角看宗教与法律在社会发展中的作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代天人合一思想形成的特点与作用。(2)根据材料二并结合所学知识,说明宗教对近代西方法律的作用。

(3)综合上述材料,谈谈你对法律与教化关系的认识。

材料一 江南地区从宋朝大规模开发之后,苏州的市镇从明中期的102个到清末已经发展到264个,松江在同时期从59个增加到369个。清末之后,上海作为通商口岸对江南地区产生了重要影响,江南地区通过上海与国际市场联系,棉花、生丝成为江南地区出口国际市场的主要产品,农产品商品化的加深,使乡村经济商业化程度更高。棉花、桑蚕也成为乡村中的主要产业。这一时期近代工商业也在市镇和乡村中兴起,无锡的缫丝厂从“1919—1931年的短短12年间新建了41个丝厂,比1904—1918年建10个厂猛增了4倍多”。近代工商业的发展,加强了乡村对市镇、城市的依附地位。然而,20世纪30年代之后,“无锡全县桑田面积也急剧减少,由1930年的251037亩,骤降至1931年的150000亩,减少了40.25%”。

——摘编自吴建华《明清江南人口社会史研究》

材料二 1949年中华人民共和国建立后,在有效的政权推动下,开始对江南乡村的改造。中国传统的家庭、家族生活结构被人民公社的合作社所取代,高度统一的生产、生活方式造就了农民思想的高度统一。1978年之后的乡村改革,土地重新回到农民自己手中,家庭开始重新作为生产、生活的单位,也调动了农民生产的积极性,同时江南乡村发达的在20世纪50年代被禁止的私营工商业开始复苏,乡村工业的繁荣,使农民的物质生活得到了改善。

——摘编自郭伟平《明清以来江南乡村社会经济结构变迁与民间文化信仰研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代江南经济结构变迁的表现,并分析其历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中华人民共和国成立后江南乡村经济的变迁。

材料一 史料一 是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃,而常怨仇匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,乃募能使者。(张)骞以郎应募,使月氏……经匈奴,匈奴得之……后骞与其属亡乡月氏,至大宛。时大月氏既臣大夏而居,地肥饶,少寇,志安乐,又自以远汉,殊无报胡之心。骞竟不能得月氏要领。

——[西汉]司马迁《史记·张骞出使西域》

史料二 及开西域,遣张骞使大夏还,传其旁有身毒国,一名天竺,始闻有浮屠(佛陀,原指佛教的创始人释迦牟尼)之教。

——[北齐]魏收《魏书·释老志》

材料二 公元前60年,西域都护府设立,总护西域三十六国。有汉一代,中央政府任命的西域都护有20余人,以东汉的班超最为著名,汉和帝称赞班超“得远夷之和,同异俗之心”。除西域都护府等中央派出机构外,西域地方事务由汉朝册封的西域诸国君长具体管理。据《汉书·西域传》记载,这些地方官员达376人,“皆佩汉印绶”。自汉代以后,历代中央王朝,都把西域视为故土,设置机构行使管辖权,如东汉的西域长史府、唐朝的安西大都护府、北庭大都护府、元代的行省制、清代的伊犁将军等。1884年,清朝政府批准新疆建省,改称西域为“新疆”,实现政治体制的划一。在西域都护府的管护之下,古老的丝绸之路上,使者相望于道,商旅不绝于途,架起了东西方沟通交流的陆上桥梁,惠泽后世、影响深远。

——摘编自王珍《西域都护府:开创中央王朝有效管理西域的先河》

(1)根据材料一的两则史料探究张骞出使西域的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代管护西域的特点,并简析其影响。

材料一

材料二1912年3月,孙中山颁布了参议院制定的《中华民国临时约法》。约法按照立法、行政、司法三权分立的原则构建政治体制。它规定国务员“辅佐临时大总统,负其责任”,即实行责任内阁制。《中华民国临时约法》是中国第一部资产阶级宪法,是近代中国民主化进程的一座丰碑。

材料三《共同纲领》内容摘要

| 第一章总纲 | 第一条中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗 |

| 第二章政权机关 | 第十二条中华人民共和国的国家政权属于人民。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府……国家最高政权机关为全国人民代表大会。全国人民代表大会闭会期间,中央人民政府为行使国家政权的最高机关 |

| 第四章经济政策 | 第二十六条中华人民共和国经济建设的根本方针,是以公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策 |

| 第五章文化教育政策 | 第四十一条中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育 |

| 第六章民族政策 | 第五十一条各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治,按照民族聚居的人口多少和区域大小,分别建立各种民族自治机构 |

材料四1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京隆重召开,会议通过第一部《中华人民共和国宪法》,时称“五四宪法”。新中国成立后第一部宪法的颁布实施,是我国社会主义建设史上的一座里程碑。

摘编自《“五四宪法”诞生记》

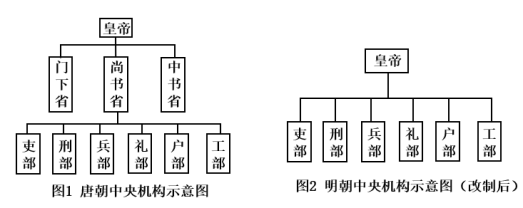

(1)指出材料一中图1所示中央机构的制度名称。与图1相比,图2的中央机构发生了什么变化?说明了什么?

(2)材料二中属于原始史料的内容是什么?属于史料解释的内容是什么?属于历史评价的内容是什么?

(3)根据材料三,概括《共同纲领》的主要内容。结合所学知识,指出其地位。

(4)根据材料四,概括“五四宪法”的主要内容和原则,并指出其意义。