(1)依据地图结合所学知识概括秦统一的条件。

(2)秦统一后如此广阔的疆域,应该采取什么样的方式来管理呢?在政治、经济、文化、军事、交通、社会管理等方面的措施有哪些?

材料一 武王克商后,开始分封诸侯。周公杀武庚,灭东方十七国,才实行大分封。《史记》说武王首封太公于齐、周公于鲁,恐不可信。武王、周公、成王先后建立七十一国,其中兄弟(周公的兄弟)十五人,同姓四十人,周子孙一般都得到封地,做大小诸侯。

材料二 周天子自称是上天的元子(长子),上天付给他土地和人民,因此得行施所有权。天子算是天下的大宗,同姓众诸侯都尊奉他做大宗子。天子分土地臣民给诸侯或卿大夫。

——以上材料均摘编自范文澜《中国通史》

(1)根据材料一,概括指出西周分封制的特点。

(2)根据材料一,结合所学知识,说明西周确立金字塔型的统治结构是什么?

(3)根据材料一、材料二,分析说明古代中国早期政治制度的突出特点

材料一 汉代士人的社会流动在中国古代历史上具有里程碑式的意义。与战国时期士人无秩序的流动相比,两汉时期,社会相对比较稳定,各项制度逐步建立健全。从流动的趋向上来看,“学而优则壮”是汉代士人的主要价值取向,此外,学术领域,方术领域,工商领域等社会领域中也有大量士人流入。在隋唐以后“科举的社会”中,乡间社会是落第士人在科场困顿后不得不选择的归处,汉代则不然,广阔的乡间尽管吸纳了很多仕途失意的士人,但同时也有相当规模的士人,在绝意官场或无心工商、方水等社会领域后,自觉主动地选择沉淀于其中。汉代四百年间,以儒士为主体的士人持续性向官场的流动,有精于此,汉代政治的尚贤特质才开始形成,并最终定型。

——摘编自杨豪马德青《汉代士人社会流动研究》

材料二 社会流动充允许队一个社会阶层转移到另一个阶层,有的经提升而转移到较高的阶层,有的经下降而转移到较低的阶层,对于中国的社会晋升途径,有教育、行医、从军、从政、经商、婚姻、革命和造反等途径。有学者分析了近代直隶农村的社会流动,认为“徘徊于传统与近代之间的晚清直隶农村社会成员在农村危机、近代化带动、大众追求三个动力合力的作用下,通过科举、新式教育、参军、经商、流民等各种途径实现了社会垂直流动。”

——摘自杨豪《回顾与思考:中国近代乡村社会分层与社会流动研究述评》

(1)根据材料一,概括汉代土人社会流动的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国近代乡村社会流动实现途径的历史背景。

材料一 第一次世界大战后,欧美国家垄断资本发展迅速,垄断条件下的企业竞争更为激烈。农民为了生存和发展,加入合作社“抱团取暖”成为农民的共识和理性选择,故合作社数量和社员数量不断增加。政府开始意识到合作社对经济和社会发展的重要作用,并通过政策和立法,在资金、保险、科技推广、信息咨询等方面给予大力支持,农业合作社成为经济发展活动的动力中心。20世纪30年代,整个资本主义世界陷入经济大萧条,贸易保护主义开始抬头,多数国家政府采取增加关税、固定价格、限制农产品生产等措施,促进了农业合作社的发展,但合作社经营规模普遍偏小,缺乏市场竞争力

——摘编自段禄峰《欧美农业合作社发展历程及经验启示》

材料二 中央苏区合作社经济具有股份制经济的特征,是中国共产党开创集体经济的最早尝试。在复杂的斗争环境中,苏区合作社不仅是一个经济组织,还是一个“党可以藉以更有力地领导群众的一个战斗的组织”。合作社的经济功能主要表现为两个方面:一是解决红军家属在生产生活上的困难从而保证“扩红”运动(即扩大红军有生力量的社会动员运动)的顺利开展;二是生产和收集粮食、筹集物资以满足前线需要。合作社的政治功能主要表现为查处和清除混入合作社的阶级异己分子和腐败分子,维护贫困农民在合作社中的地位,保证合作社的纯洁性。

——摘编目易棉阳《以运动促进运动:中央苏区合作运动与相关革命运动的关系研究》

材料三 中央苏区合作社经济的绩效明显而卓越,促进了农业和手工业生产的发展,解决了人民群众生产生活的需要;调节市场,打击了投机商人盘剥,保障了人民群众日用品的供应;成为组织群众、动员群众、教育群众的有效形式,保持了“党与农民群众的连锁”。

——摘编自曹春荣《中央苏区合作社经济的发展研究》

(1)根据材料一、二,分别概括20世纪二三十年代中央苏区与欧美国家农业合作社发展的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析20世纪二三十年代中央苏区与欧美国家农业合作社发展呈现不同特点的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,指出20世纪二三十年代中央苏区发展农业合作社的经验。

材料 两伊战争正是由于美国的介入,才延续了八年之久。战争开始,美国表面上中立但实际上却支持伊拉克,对处于弱势的伊朗也提供了一定的扶持。当伊朗开始反攻时,美国便坚定地支持伊拉克,打击伊朗。到战争后期,在现实主义外交政策影响下,美国不仅偏袒伊拉克,任其使用化学武器,还与伊朗接触,在经济利益诱惑及人质事件的压力下,美国用武器换人质,爆出“伊朗门事件”,以至受到国际社会谴责,并在此压力下,最后更加坚定地支持伊拉克,打击伊朗。

注:美国人质事件:1979年11月4日,伊朗数百名穆斯林学生攻占了美国驻德黑兰大使馆,把其中的60余人扣为人质。

——冀开运李丽娟《美国与两伊战争关系解读》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美国对两伊战争的政策并分析其目的。

(2)根据材料并结合所学知识,评析美国对两伊战争的政策所产生的影响。

材料 杨根思(1922-1950),江苏泰兴人。出生于一个贫苦的农民家庭,从小受到地主的剥削和压迫,对旧社会充满仇恨,得知中国共产党领导的军队是人民的队伍,就下定决心跟党走。他随部队转战南北,不畏艰难困苦,先后经历了抗日战争,解放战争和抗美援朝的炮火洗礼,屡立战功。曾创造了用炸药包俘虏国民党军一个排的惊人战绩,被授予华东一级人民英雄。1950年10月,参加中国人民志愿军赴朝作战。小高岭战斗中,他率部接连击退美军8次进攻,最后只剩他一人时,毅然抱起炸药包与敌人同归于尽。朝鲜民主主义人民共和国追授他英雄称号和金星奖章、-级国旗勋章。志愿军总部为他追记特等功,授予“特级英雄"荣誉称号,命名其生前所在连为“杨根思连”。当选“100位新中国成立以来感动中国人物”。

——摘编自《志愿军英雄传》

(1)根据材料并结合所学知识,概括杨根思成为战斗英雄的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出杨根思体现的优秀品质。

材料 1905年科举废除,政府在各地兴建劝学所,发动士绅兴建新学堂。1906年,清政府正式奏准劝学章程,“责成各村学堂董事查明本地不在祀典庙宇乡社,可租赁为学堂之用”,筹款办法有迎神赛会演剧之存款可以充当学费等语。庙产兴学运动大规模兴起。庙产兴学期间,虽然民间一直存在某些敌对情绪和行为,但这一政策的推行保障了在经费极度缺乏的情况下,地方兴学的顺利开展。以江苏吴县、江都、高邮、南通、邳县、阜宁六地为例,各地寺庙用作兴学之用的比例分别为67.8%、50%、78%、100%、30.9%、71%。数量还是相当可观的。此间兴建的大量学堂,本身便是对乡村陋习的一种冲击,同时它们还为乡村移风易俗的进一步深度拓展奠定了基础。

——摘编自赵立霞《清末庙产兴学与移风易俗》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末庙产兴学兴起的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析清末庙产兴学的影响。

材料 推行农村税费改革是党和政府为解决“三农”问题采取的重大决策。2000年,中央决定在安徽以省为单位开展农村税费改革试点。2003年,税费改革在全国推开。2004年“一号文件”提出逐步降低农业税税率,并取消除烟叶外的农业特产税。黑龙江、吉林两省随后进入试点,实行“两减免、三补贴”政策。“两减免”是指免除农业税、取消除烟叶外的农业特产税。“三补贴”即:对种粮农民实行直接补贴,对部分地区农民进行良种补贴,购置农机具补贴。农村税费改革由此转向逐步降低直至最终取消农业税。2005年,全国28个省份免征农业税。2006年,全面取消农业税。延续两千多年的农民缴纳农业税的历史到此结束。

——摘编自王桧林主编《中国现代史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国农村税费改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明中国农村税费改革的意义。

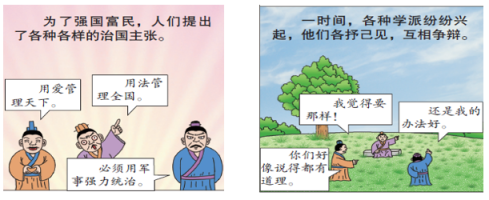

材料一 《漫画中国通史故事》

材料二

| 学派 | 代表人物 | 主要治国主张 |

| 儒家 | 孔子 | ① |

| ② | 实行“仁政”;民贵君轻 | |

| 道家 | 老子 | ③ |

| ④ | 韩非 | 强调以法治国,建立中央集权专制统治 |

材料三 社会大动荡、大变革催生了一场历时三百多年之久的跨世纪大辩论,……这场大辩论,留下了那么多宝贵的思想文化遗产让我们受益至今。

——摘编自易中天《先秦诸子文化》

(1)依据材料一判断漫画所反映的历史现象。

(2)材料二为某中学历史兴趣小组进行“治国主张”的研究性学习任务表。请你结合所学在表格①②③④处填上相应的内容。

(3)依据材料三并结合所学回答,这一“跨世纪大辩论”的影响。

材料 姚桐斌(1922~1968),幼时家境贫寒,但是没有人能阻止他热爱学习的心。1941年8月,姚桐斌参加了5所大学的考试,结果全被录取,出于对矿冶专业的酷爱,他选择了唐山交通大学矿冶系就读。在校期间,他勤工俭学。1946年他以优异成绩考取英国公费留学。

1951年,他以优秀论文获英国伯明翰大学工业冶金博士学位。新中国宣告成立后,社会主义祖国的建设成就使姚桐斌感到激动不已,他到英国各地宣传新中国的大好形势,人们亲切地称他为“红色信使”。历经了万千阻挠,他终于回到祖国,积极组织科研人员学习航天技术和运载火箭知识,研究国外动态,制订我国航天材料近期、中期和长期的研制规划。在没有任何资料可以借鉴的情况下,他带着研究所里的人反复研究试验;用了两个月生产出了钎焊合金。1960~1964年,在姚桐斌的带领下,航天材料研究所共开展研究课题500多项,相关科研成果在新型运载火箭和卫星型号研制中都获得了应用。20世纪70年代,因发动机材料不过关,我国火箭发射屡屡失败,科研人员根据国外期刊上的一篇法语论文,解决了发动机材料的问题,而这篇论文的作者就是姚桐斌。师昌绪说:“目前,我国的航天材料和国际差距很小。虽然姚桐斌没有参与‘嫦娥?工程,但他的指导思想起了至关重要的作用。”

——摘编自王锐涛《中国航天材料 奠基人姚桐斌,他的功勋至今影响中国》

(1)根据材料并结合所学知识,指出姚桐斌的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,概括姚桐斌身上体现的精神。