材料一 秦汉时期,我国船只便已在南海中航行,并以“涨海”称之。晋代渔民便已在南海诸岛从事捕捞活动。宋代官方地图《诸蕃图》中,南海诸岛已正式划入中国版图,政府还派水师巡海至西沙群岛一带。元代天文学家郭守敬到南海测量。明清两朝,南海诸岛划归琼州府管辖,并置水师负责巡视和军事戍卫。数百年来,中国沿海渔民在南海诸岛上种植椰树、香蕉、番薯等,并建立了许多供奉神明的小庙,人们还在南海诸岛上发现了大量历代古钱币。

——据吕一燃《中国海疆史研究》

材料二 日本战败投降,依据《开罗宣言》和《波茨坦公告》,中国负责南海各岛屿的受降事务。国民政府于1946年5月23日派海军抵达东沙群岛,设置气象台,后又增派军队登岛驻守。1946年11月28日进驻西沙群岛之武德岛。1946年12月15日,南沙群岛接收人员在太平岛举行接收南沙群岛升旗典礼。后又与法国政府数度谈判,收回南沙群岛的主权。1947年,印制了《南海诸岛位置图》,用11段国界线圈定了中国南海海域范围。

——据陈谦平《抗战胜利后国民政府收复南海诸岛主权述论》

材料三 2002年11月,中国与东盟签署了《南海各方行为宣言》,各方同意以和平方式而不诉诸威胁或使用武力,由直接相关的主权国家根据公认的国际法原则,通过友好磋商和谈判解决他们的领土和管辖权争端。宣言作为中国与东盟国家在地区层面处理南海问题的首份政治文件,意义重大。

——据李金明《从东盟南海宣言到南海各方行为宣言》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明我国古代南海诸岛开发的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析国民政府能够收回南海主权的原因,并简要评价国民政府的举措。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明《南海各方行为宣言》的签署对处理南海问题的启示。

材料 陶行知(1891—1946),安徽歙县人。幼年求学于当地崇一学堂,学习经学、英文、理化等课程,并以“我是一个中国人,要为中国作出一些贡献来”的座右铭来激励自己。青年时期前往美国师从杜威,全面学习其实用主义教育理论。1917年学成回国,在南京高等师范学校等大学任教。1927年正值“国民革命的势力高涨之秋”,陶行之指出“惟既有国民政治上的革命,同时还须有教育上的革命”,在南京创办晓庄试验乡村师范学校。在系列实践的基础上,1930年陶行知发表《生活即教育》,生活教育理论逐步形成。他认为“拿全部生活作为教育对象”“过什么样的生活,便受什么样的教育”。同时对杜威的“学校即社会”命题进行了批判,提出了“社会即学校”观点。在教学方法上则强调:“教的法子要根据学的法子;学的法子要根据做的法子。教法、学法、做法应当是合一的”。

——摘编自陶行知《中国教育改造》

(1)根据材料并结合所学知识,分析陶行知生活教育理论形成的原因。(2)根据材料概括陶行知生活教育理论的主要内容,指出其对当前学校教育的启示。

材料一 王安石曰;“善理财者,民不加赋而国用饶。”司马光曰:“此乃桑弘羊欺汉武帝之言,司马迁书之以讥武帝之不明耳。天地所生货财百物,止有此数,不在民间则在公家。桑弘羊能致国用之饶,不取於民,将焉取之?果如所言,武帝末年安得群盗逢起,遣绣衣使者追捕之乎?非民疲极而为盗贼邪?此言岂可据以为实?”

——据《宋史·司马光传》

材料二 王安石希望做到“民不加赋而国用饶”,希望用增加生产和夺兼并之力来改善财政状况。他的变法手段中有一个值得注意的问题,就是他更多地重视商品货币的作用。王安石变法思想和变法举措有很大的前瞻性,他的变法思想可以说是我国先进的知识分子对中国走向近代的朦胧探索。

——据马克垚《世界文明史》

(1)分别指出司马光和马克垚对王安石变法的态度及理由。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析影响历史评价的因素。

材料一 明清时期,江南市镇、城市的新增人口,为城镇消费经济增添了新的成份,推动了消费的大众化。从地方文献记载中,我们经常可看到城镇中属于社会底层的人群正在向原有的消费阶层挑战,“服饰器用竞相僭越,士庶无别”“自明末迄今,市井之妇,居常无不服罗绮,倡优贱婢以为常服,莫之怪也”。消费主体的扩大,推动某些消费品的大众化,价格趋贱,例如制袍服的姑绒,明时每匹价值百两,康熙时降到一二十两,次者七八分一尺,下者五六分。但是,小小缝隙不足以使旧社会的大厦倾覆,在明清江南,谈不上“市民经济”与传统经济的对抗,沉重的传统黑箱仍然紧锁。

——摘编自王家范《中国历史通论》

材料二 清末,上海已经成为全国服饰的中心,巴黎的新时装,在三四个月后就会流行于此,各地又追随上海。传统马褂出现变异,“至季年,马褂不过尺四五寸半,臂不过尺二三寸,且仿洋装,制如其体”。嘉定东南部“因临近租界之故,改艺蔬菜以应供者尤多”,上海县则植马铃薯,宝山县则种洋葱。随之而来人心离古道越来越远,“自租界北辟,男以鬻贩营生而奢华渐启,女以纱丝工作而礼教鲜存”。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 建国以来我国城镇居民衣着消费的变化简表

| 时间 | 主要内容 |

| 1949年—1978年 | 消费档次较低,自制服装较多,理性消费,追求蔽体取暖,政治色彩浓厚。 |

| 1979年—1992年 | 化纤及其他布料需求上升,成衣消费有所增加,盲目追求潮流,消费趋同,政治色彩逐渐淡化。 |

| 1993年以来 | 纯棉制品成新宠,成衣消费盛行,追求个性,衣着消费多样化,衣着档次大幅度提升,品牌化趋势明显。 |

——据朱高林《建国以来我国城镇居民衣着消费的变化趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清江南城镇消费经济发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代城镇消费经济的新变化,并分析造成这些变化的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括我国城镇居民衣着消费的变化趋势。

材料 管仲在齐国的改革特别重视工商业方面的发展。他认为“凡治国之道,必先富民”,将“农工商”从业者与“士”并称。同时置官设吏,加强对工商业的管理,薄税敛,通有无,重奖专业人员,力戒奢侈淫巧。他采用“官山海”政策,即“请君伐菹薪(枯柴),使国人煮水为盐,征而积之”。在铁器生产上采用“故善者不如与民量其重,计其赢,民得其七,君得其三”。同时通过会盟与诸侯各国达成关税协议:“市赋百取二,关赋百取一”。为了吸引其他诸侯国的商人来齐,管仲在生活、驿站设置等方面给予外商以优惠,“为诸侯之商贾立客舍,一乘者有食,三乘者有刍菽,五乘者有伍养”,所以各国商人纷纷到齐国经商,以至“天下之商贾归齐若流水”。

——摘编自夏梦《管仲富民强国的经济措施浅议》

(1)根据材料并结合所学知识,概括管仲工商业改革的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析管仲工商业改革产生的影响。

材料一 20世纪二三十年代乡村建设运动成为“社会运动的主潮”。据统计,30年代参加这一运动的团体或组织有600多个,试验区有1000多处,“各有各的来历,各有各的背景,有的是社会团体,有的是政府机关,有的是教育机构;其思想有的左倾,有的右倾,其主张有的如此,有的如彼”。运动者企图通过兴办教育、改良农业、提倡合作、办理地方自治与自卫、建立公共卫生保健制度以及移风易俗等措施,达到“复兴农村,振兴民族”的目标。运动在得到广泛赞誉的同时,批评也不少,有学者认为乡建工作只能解决枝节问题,农村土地占有的不平等与国际经济体系的不平等是农村发展的最大障碍。尽管运动以失败告终,但自此之后,乡村建设在中华大地上就从未停息过。

——摘编自徐秀丽《民国时期的乡村建设运动》

材料二 建国后,新解放区极其重要的任务是进行土地改革。在土改开始阶段,党的干部组织农会,实行减租减息和反“霸”斗争;但有调查表明,在有些地区只有40%的农民加入了农会。1950年6月,中央颁布了土地改革法以指导这项工作,新的法律肯定了“解放农村生产力”和“为工业化铺平道路”的观点。1950年夏末,关于农村社会中根深蒂固的力量的报告引起了领导人的注意,同时中国介入朝鲜战争加剧了社会紧张,导致新的土地方案强调阶级斗争与动员群众。新方案的重大步骤是确定全村农民的阶级成分,然后没收和重新分配地主的土地和生产性财产。土改工作组还从贫农和中农中吸收大量的新领导,通过诸如“诉苦会”和公审等方式,动员全村反对地主。土地改革将43%的中国耕地重新分配给约60%的农村人口,决定性的事实是,农村旧秩序已经证明毫无力量,农民现在可以满怀信心地支持新制度。

——摘编自《剑桥中华人民共和国史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪二三十年代乡村建设运动失败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新解放区土地改革的特点及其影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从新旧两个时期的乡村建设中得到的启示。

材料一 历史研究应坚持论从史出,史论结合的原则,“有一分材料,只说一分的话。”

| 制度 | 史料 | 结论 |

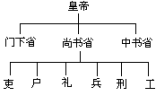

西周的分封制 | 周王朝以崭新的政治风格实行统治。周武王将子弟和功臣、先代贵族等分封于各地,使他们成为各领一方的诸侯,《三字经》写道:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。” | 分封制有效增强了周天子的权威,实现了高度集权的垂直管理体系,使周的政治文化有惊人的稳定性和延续性。 |

唐朝三省六部制 | 三省六部制加强了皇权,提高了行政效率,收到了集思广益的效果,加强了中央的统治力量。 | |

清朝的监察制 | 清代都察院听命于皇帝,已经成为集行政监察、司法检察和财政审计等职能为一体的国家最高监察机关。御史在纠举官吏时,可以采取拘捕、审讯甚至先斩后奏等手段。 |

材料二 “历史叙述是对历史的记录和描述,既包括历史事实的传递,也包括叙述主体个人意识的传递。”

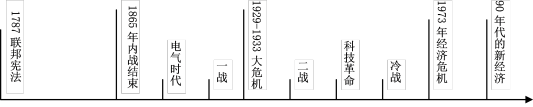

——据:张定河《美国联邦制的基本原则及其历史演变》整理

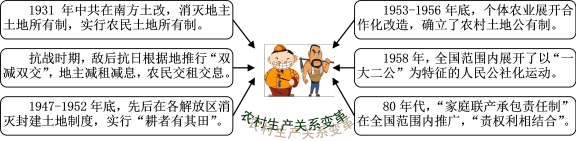

材料三 中共的“三农”政策,是随着对社会主要矛盾认识的变化而不断调整的。

(1)根据材料一所给史学原则,补充表中空缺的史料和结论,并对错误结论加以修正。

(2)美国的联邦制是随着社会发展而变化的。联邦政府与州政府的权力关系呈现出“由平衡到集权化”的演进趋势。参照材料二,结合所学知识叙述这一趋势。

(3)结合所学知识和材料三揭示的历史现象,任选其中三次变革进行解读。

材料一 “现在,人类穿着一步跨七里格的靴子跨过了地球。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史·工业革命》

材料二 修建铁路曾是近代国人的梦想。1880年刘铭传奏请修建铁路,刘锡鸿等众多官员纷纷反对。理由是每造铁路“山川之神不安即旱涝之灾易招”;火车飞行,“路稍有不平,则或激轮而全车皆碎”;仿西洋造火车,借英法等国金钱,无由归还,“诸强邻遂相凌逼,几至亡国”。政府遂搁置修路偈议。《马关条约》签订后的第94天,光绪帝发出谕旨,宣称“当此创巨痛深之日,正我群臣卧薪尝胆之时”,并提出救亡图存的六项“力行实政”,修铁路被列为首项,并于12月6日决定修筑卢汉、津卢两路。结果比利时等趁机夺得修建权,遂开列强利用债款掠夺中国铁路权的恶劣先例

材料三 中国铁路系统长期实行国家垄断经营、半军事化管理体制。中国实行市场经济以来,这种铁路体制的弊端尽显。铁路系统是中国计划经济的最后几个堡垒之一。2013年3月17日清晨,“中华人民共和国铁道部”的牌子被替换为“中国铁路总公司”的牌子,这标志着我国的铁路体制改革向前迈出了重要一步。

——材料二、三选编自《铁路史话》等

(1)材料一中“名片一”表明,汉代官营丝织业有何特点?结合每张中国走向世界的“名片”,阐释其对人类文明的重要影响。

(2)根据材料一、二中的相关信息,论证光绪帝“力行实政,救亡图存”的梦想。

(3)根据材料一、三和所学知识,指出邓小平“我们现在正适合坐这样的车”的含义,概括说明1978年以来,我国为实现小平这一梦想并让高铁成为中国的“新名片”做了哪些重要准备?