材料一 元代商税税率较轻,至元七年(1270年),定“三十分取一之制”。宋元时期,制度化的抑商内容已五去其四,仅在专卖制度中有部分保留。“通商”一词在《宋史》《续资治通鉴长编》《建炎以来系年要录》等书中出现的频率陡然增高,仅《宋史》一书,“通商”一词即出现近50次。《金史》《元史》等史籍中,也出现不少“通商贾”“通商惠工”“力墙通商”的记载。在宋元时期的商业政策中,虽然抑商仍未消失,但通商“日益复兴”,通商已深度地参与到国家治理之中,成为国家治理的重要手段和方法。

材料二 “抑末”是明代的一项宏观的国家经济管理政策,主要是平衡各经济部门的关系,驱使游惰之民归于南亩,保证有足够多的人手从事农业生产,维护传统社会的稳定。而国家理性地对待商业,实行“通商”,则主要是为了足边、裕国、便民,解决国家面临的重大难题,具有浓厚的工具理性色彩。在制度层面,商人已享有和庶民同等的政治、经济及日常生活方面的地位和权利,解除了束缚商人近两千年的枉格。不过,也应注意到……文化观念的发展具有相对的滞后性,抑商观念仍会在一定时期内继续存在,并产生一定的消极作用。制度与行为也会有不相一致之处,抑商行为当然也不可能立即消失。明万历以后的历史已充分证明了这一点。

——以上材料均摘编自张明富《明代商业政策再认识》

(1)根据材料一,归纳宋元时期“通商‘日益复兴’”的理由。

(2)根据材料二,概括明代“通商”政策的特点。

(3)综合材料并结合所学知识,简要评析宋、元、明三代的“通商”政策。

材料一 秦朝正式确立了宰相制度,丞相地位高,权力大。汉武帝时,鉴于宰相职权过重,就开始重用内朝近臣,到东汉时,在宫中主管收发文书的尚书,开始掌管机要,侵夺外朝相权。曹魏时,尚书台脱离少府,将办事机构迁到宫外,成为独立的中央政务机构。唐高祖设尚书、中书、门下三省为宰相机构,且三省分工明确。宋朝前期实行二府三司制,各自独立、互不统属,均直接对皇帝负责。元朝以中书省为政务中枢,置4个宰相官职:中书令、左、右丞相、平章政事。明朝罢中书省,废宰相,设内阁,因明朝宦官专权,内阁权力受到牵制。雍正时,设军机处,军机大臣多由大学士、尚书、侍郎等四品以上的官员担任,成为辅助皇帝的主要机构。

——摘编自李荣华《中国古代宰相制度的演变及其实质分析》

材料二 辛亥革命后,中国社会出现了有史以来未曾有过的政党政治蓬勃兴起的景象。但民初的政党,不仅不能改变革命后混乱的社会状况,反而使政局变得更加纷乱。辛亥革命并没有改变中国的经济面貌,当时的中国仍停留在小农经济的基础上,清末民初的政党也不是近代资本主义经济成熟的产物。以袁世凯为首的官僚军阀集团操纵着中央政权,地方上的州县多为兵政兼行政,且都掌握在地方豪强手中,他们当然不可能去推进资产阶级的政党统治。政党之间,党争多于联合,个人恩怨超越党见,党派倾轧,内阁的频繁更迭,使民众产生了厌烦心理,从而失去了民众的支持。绝大部分党员对于政党政治的知识性认识往往只是一鳞半爪,只知一些名词而不明其真正含义。

——摘编自李爱峰苏全有《发轫、争斗与失败:中国近代政党历程的反思》

材料三 从新中国成立到党的十一届三中全会,这是我国政治体制模式的建立与发展时期,这一时期,我国在民主建设方面建立了根本政治制度和基本政治制度。从党的十一届三中全会至今,我国人民代表大会制度不断健全,各级人大及其常委会在国家政治、经济、社会生活等方面发挥着越来越重要的作用;划清党组织与政府的职权范围,明确规定“党必须在宪法和法律范围内活动”;伴随经济改革的深化,中央逐步向地方下放了一系列权力;精简机构,转变政府职能,实行人事制度改革;我国在大力拓展基层民主的同时,还特别注重加强保障公民权利的法制建设。

——摘编自何苑《试析新中国民主政治建设的成就与历史经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代宰相制度演变的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳中国近代政党政治失败的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要说明新中国成立以来民主政治建设的主要成就及历史经验。

材料一 当杰弗逊出任第三任美国总统期间,他的政府首次组织了大规模的科学考察计划,为科学活动拔专款,承认科学研究的自主性,尊重科学家。美国在科技发展的过程中逐渐形成了“工厂中心实验室”体制,在这种体制下,科学家跳出了纯科学的圈子,从大学实验室走出来到企业工作,寻找科学应用于技术的道路。在1860—1914年间,美国的科学活动已向组织起来的集体形式发展。1915年美国国会批准建立了国家航空咨询委员会,这是政府建立的第一个军事研究机构。1940年,罗斯福总统在参战前夕大カ动员国家的科学技术资源,为此采取一系列集中化的组织措施,先后组建了国家国防委员会和科学研究与发展局,战后美国的工业和大学系统的科学技术研究工作都有突飞猛进的发展,它们成了美国两支巨大的科学技术研究系统。

——据夏源《国外科技体制的历史演变》整理

材料二1970年4月,勃列日涅夫第一次提出了经济发展战略。苏联通过组建科学生产联合公司的形式,对科技进步实行统一计划领导,消除了研究和采用新技术各阶段的裂痕,缩短”科研生产”周期。1979年7月通过的新决议规定,所有工业部门都要在部一级建立科技发展统一基金,基金的来源由企业和联合公司生产经营活动的利润提成建立。戈尔巴乔夫执政后,苏联进步提出了改革科研体制,加速科技进步的措施。为了迅速发展信息业和计算机生产,苏联设立国家计算技术和信息学委员会,综合、协调地加速发展计算机生产和信息业;调整科研机构的设置,建立跨部门科学技术综合体,下放某些科研和设计机构的领导权,精简科研机构。

——据宁健强《苏联科技体制的发展及其改革》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国发展科技事业的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳苏联科技体制改革的原因。

(3)综合材料一、二,谈谈你从美国、苏联推进科技事业发展中得到的启示。

材料一 孔子强调“克已复礼为仁”,主张“三纲五常”“三从四德”,反对在社会动荡时代的一切“僭越”。而韩非子则强调“然则今有关尧、舜、禹、汤、文武之道于当今之世者,必为新圣笑矣。是以圣人不期修古,不法常可,论世之事,因为之备”,“今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也”。

——唐月《试论儒家、法冢、道家政治思想的斗争与融合》

材料二 在君臣关系方面,儒家倡导的君臣关系是建立在礼义忠信的基础上的,而法家则认为君臣之间关系的最佳状况是臣子尽力,君收其利。而要做到这一步,君主不一定要有超众的才能,而要有相当的驭臣之术。为防止君轻臣重的现象发生,还提出“尚法而不尚贤”在春秋战国时期,法家得其时顺其势.频频取胜。商鞅变法所取得的成绩最为显著;孔工为鲁大司寇行摄相事,企图实施礼治但在“春秋无义战”的语境下却是逆时而治,最终无法推行,被人认为是“知其不可而为之者”。”

——《传承》

(1)根据材料一、二,归纳儒家与法家的主张的不同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析说明儒、法在春秋战国时期的不同命运及原因。

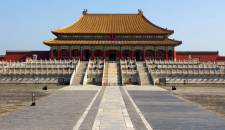

第一小组搜集到两幅建筑照片

|

|

第二小组搜集到两幅绘画作品

|

|

第三小组搜集到两份影像资料

|

|

材料一 周王通过诰、誓、命等文书来管理国家,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时期的公文文种与数量开始大幅度增加,秦代出现了君臣专用文种和地方行政所需的官府往来文种,中央政务公文主要有皇帝御用公文“制”和“诏”,秦改战国时“上书”为“奏”,列为臣下专用文种。秦代的地方公文主要在郡和县两个层次上运转,公文在国家行政管理活动中也起到了巨大的作用。

——摘编自何庄《古代公文文种变迁原因探析》

材料二 明代皇帝的诏敕文书增加了“谕旨”,清代把“谕旨”细化为“谕”和“旨”,分别作为主动颁布的命令文书和批答官员奏请的文书。正年间,又进一步把皇帝处理政务所下达的指示性文书定名为“明发谕旨”和“寄信谕旨”,区分了例行文书和机密文书的处理程序,从而有效地保证了机密文书处理的安全和高效,是专制统治加强的明显标志。

——摘编自何庄《从古代诏敕制度的演变看明清君主专制统治的加强》

(1)根据材料一,概括秦代文书行政的特征,并结合所学知识分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期文书制度的作用。

材料一 五四前后中国民族主义的发展与深化之最集中表现,即在自觉理解了反帝反封建二者的统一,并以日趋自觉的态势推进爱国斗争。轰轰烈烈的“国民革命”在全国兴起正反映了这一新的历史场景。

——摘编自卫金贵《论五四时期的中国民族主义》

材料二 中国的民族主义,起源于“华夷之辨”,到近代,经历辛亥革命时期孙中山的“五族共和”和五四新文化运动时期的“反帝反封”,中国民族主义实现了其理论形态的现代转型与重构。九一八事变后,日本帝国主义的侵略使中华民族危机日益加深,中国的抗日民族主义逐步高涨,最后达到了顶峰。它依次经历了如下三个阶段:即从九一八事变到一二·九运动前夕,为抗日民族主义思潮的第一次高潮;从一二.九运动到七七卢沟桥事变前夕,为抗日民族主义思潮的第二次高潮;七七事变后,随着全民族抗战的全面展开,抗日民族主义思潮高涨达到了顶峰。

——摘编自李治国《抗日战争时期民族主义思潮研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括五四时期中国“民族主义的发展与深化”的表现,并分析这一时期民族主义高涨的国际国内背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国的抗日民族主义的发展过程。

材料一 布雷顿森林体系以黄金为基础,以美元作为最主要的国际储备货币。美元直接与黄金挂钩,各因货币则与美元挂钩,并可按35关元一盘司的官价向美国兑换黄全。布雷顿森林体系的建立,在战后相当一段时间内,确实带来了国际贸易空前发展和全球经济越来越相互依存的时代。但布雷顿森林体系存在着自己无法克服的缺陷。其致命的一点是:它以一国货币(美元)作为主要储备资产,具有内在的不稳定性。因为只有靠美国的长期贸易逆差,才能使美元流散到世界各地,使其他国家获得美元供应。但从20世纪50年代后期开始,随着美国经济竞争力逐渐削弱,其国际收支开始趋向恶化,这影响了人们对美元的信心,引发美元危机。出现了全球性“美元过剩”情况,各国纷纷抛出美元兑换黄金,美国黄金开始大量外流。

——摘编自王健博《论布雷顿森林体系的确立与解体》

材料二 布雷顿森林体系形成后,美国以其丰富的黄金储备为背景,通过赠予、信货、购买外国商品和劳务等形式,向世界散发了大量美元,客观上起到扩大世界购买力的作用。同时,固定汇率制在大程度上消除了由于汇率波动而引起的动荡,在一定程度上稳定了主要国家的货币汇率,这有利于国际贸易的发展。基金组织要求成员国取消外汇管制,也有利于国际贸易和国际金融的发展,因为它可以使国际贸易和国际金融在实务中减少许多干扰或障碍。布雷顿森林体系形成后,基金组织和世界银行的活动对世界经济的恢复和发展起了一定的积极作用。此外,基金组织和世界银行在提供技术援助、建立国际经济货币的研究资料及交换资料情报等方面对世界经济的恢复与发展也起到一定作用。

——摘编自牛伯栋《布雷顿森林体系的历史作用与欧元启动》

(1)根据材料一,概括布雷顿森林体系的特点,并结合所学知识,简析布雷顿森林体系崩溃的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明布雷顿森林体系的影响。

材料一 清朝统治者重视发展文化教育事业对于治理国家的作用,在立国之初便制定了“兴文教,崇经术,以开太平”的文教政策。他们把程朱理学作为办学的指导思想。在中央和地方,广泛设立各类学校。顺治、康熙、雍正、乾隆时期,学校教育得到了恢复和较大发展,至乾隆年间达到全盛。清朝统治者采取各种措施,制定种种学规,加强对学校的管理与控制,书院经过曲折发展,逐渐成为了准备科举考试的场所。在官学教育发展的同时,社会上涌现出实学教育思想,黄宗羲、王夫之等人抨击传统教育,提出了“公其是非于学校”、经世致用等观念

材料二 鸦片战争的失败结局和一系列不平等条约的签订,暴露了中西文化差距的严重事实。预中国传统教育必然要面临和应对来自西方的挑战。太平天国为主体的农民革命运动,否定儒学的独尊地位,提出了普及平等教育的向往。以魏源为代表的一些开明地主阶级知识分子喊出了“师夷长技以制夷”的口号,在向西方学习过程中起到了思想先导作用。教会学校的建立、洋务教育事业的发展,使西方的教育、科技、实业、外交、军事等内容逐渐落户中国。

——材料一二摘编自孙培青《中国教育史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前期教育发展的特点并分析其背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪中期中国教育的发展趋势并分析其影响。

材料一 李勣,字懋功,曹州离狐人。本姓徐氏,客卫南。在唐朝功勋卓著,勣既忠力,帝谓可托大事。总章二年,卒,年八十六。帝曰:“勣奉上忠,事亲孝,历三朝未尝有过,性廉慎,不立产业。今亡,当无赢赀。有司其厚恤之。”

——宋祁欧阳修《新唐书》

材料二 勣在并州凡十六年,令行禁止,号为称职。勣前后战胜所得金帛,皆散之于将士。在作战和做官期间,知人善任,“及平武牢,获伪郑州长史戴胄,知其行能,寻释于竟,推荐咸至显达,当时称其有知人之鉴。”

——刘昫等《旧唐书》

材料三 (李勣)看透了皇上的心思而迅速离京,他的心就寒到了零度以下。是啊,你不仁,休怪我不义。江山社稷与我无关,远离是非才是全身之道。他李勣已经犯不着为李唐王朝出生入死,也犯不着跟长孙无忌和褚遂良这帮飞扬跋扈的家伙搅在一起。因此,当他察觉到秘密会议是要讨论废立皇后时,就非常及时地生了病。

——易中天《易中天中华史15:女皇武则天》

(1)分别概括材料一、二、三对李勣的评价。

(2)根据材料结合所学知识,简析影响人物评价的因素。