“唐制,取士之科,多因隋旧,然其大要有三。由学馆者曰生徒,由州县者曰乡贡,皆升于有司而进退之。其科之目,有秀才,有明经,有后生,有进士,有明法,有明字,有明算,有一史,有三史,有开元礼,有道举,有童子。而明经之别,有五经,有三经,有二经,有学究一经,有三礼,有三传,有史科。此岁举之常选也。其天子自诏者曰制举,所以待非常之才焉。”

——《新唐书》卷44《选举》上

请回答:

(1)通过材料可知唐代的选官途径主要有哪些?

(2)谈谈你对隋唐科举制度的认识。

“七德既敷,九歌已洽,要荒成暨,尉候无警。于是躬节俭,平徭赋,仓廪实,法令行,君子成乐其生,小人各安其业,强无陵弱,众不暴寡,人物殷阜,朝野欢娱。二十年间,天下无事,区宇之内晏如也。”

——《隋书》卷二《高祖纪》下

(1)以上史料反映了哪个朝代的什么现象?

(2)你认为出现以上现象的原因是什么?

材料一 所谓“内”,指的是中央政府或中央政权。所谓“外”指的是地方政府或者地方分权。在中央集权削弱、地方分权偏重的时候,就被称为“内轻外重”,反之则为“内重外轻”。内轻外重可能引发割据分裂局面,促使统一王朝走向瓦解,这是汉、唐两代的教训。内重外轻虽无割据之忧,却使地方失去绥靖御侮的能力,在内忧外患交加的情况下,就要导致灭国的危险,这是宋、明两朝的结果。因此,古人所追求的理想目标是轻重相维,也就是在中央集权的前提下使地方有适度的分权…轻重相维是一种不稳定的平衡状态…因此历史总是循环不已,周而复始。

——摘自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 汉至唐前期东南三地郡县分布的变迁

| 西汉 | 西晋 | 隋代 | 唐前期 | |

| 苏南浙江 | 会稽郡北部32县 | 会稽等5郡57县 | 会稽等7郡43县 | 苏州等13州74县 |

| 江西 | 豫章郡19县 | 豫章等6郡58县 | 豫章等7郡19县 | 洪州等7州34县 |

| 福建 | 会稽郡南部1县 | 建安、晋安2郡14县 | 建安郡、临川半郡5县 | 福州等5州28县 |

——摘自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料三 改革开放以后,我国对行政区划的变革从撤地设市、实行市管县体制,整县改市,撤县设区到以乡建镇,走的是一条通过城乡整合促进城乡经济发展、提高城市化水平、提高行政效率的道路。但变革的期望绩效与实际绩效存在一定差距,变革的经验和教训并存。

——摘编自杜蓓蕾《中国地方行政区划变革研究》

(1)根据材料一,概括古代中国中央和地方关系演变趋势,并结合所学知识指出影响这种演变趋势的根本因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉至唐前期东南三地郡县变迁的特点及其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括影响国家地方行政区划变革的主要因素。

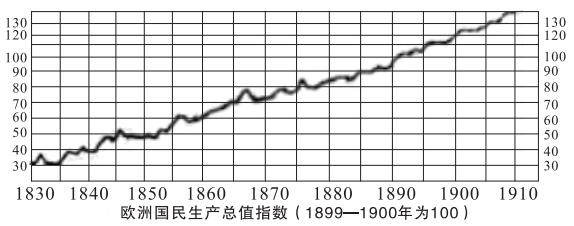

材料一 下图为一欧洲学者估算的19世纪的欧洲国民生产总值,但这样的估值在细节上受到一些学者的质疑。

表1部分欧洲国家的成人识字率(百分比)

| 国家 | 1850年 | 900年 |

| 苏格兰 | 80 | 94 |

| 苏格兰和威尔士 | 67-70 | 96 |

| 法国 | 55-60 | 83 |

| 普鲁士 | 80 | 88 |

| 意大利 | 20-25 | 52 |

| 西班牙 | 25 | 28 |

表2部分欧洲国家的小学入学率(每万人)

| 国家 | 1830年 | 1850年 | 1900年 |

| 德国 | 1700 | 1600 | 1576 |

| 英国 | 900 | 1045 | 1407 |

| 法国 | 700 | 930 | 1412 |

| 西班牙 | 400 | 663 | 1038 |

| 意大利 | 300 | 463(1860) | 881 |

——以上材料均出自(美)龙多·卡梅伦等著《世界经济简史》

(1)根据材料一指出19世纪欧洲国民经济发展特征,并结合所学知识分析这样的估值受到质疑的原因。

(2)能否根据材料二论证材料一?请说明你的理由。

(3)综合上述材料,你认为历史研究中收集史料时需注意哪些问题。

材料一 明朝,内阁阁臣的选拔方式大致有两种:特简和廷推。特简是指由皇帝直接以圣旨的方式任命阁臣,而不通过吏部。这种方式大致又表现为三种形式:一是由皇帝本人亲自选拔出阁臣;二是皇帝采纳大臣们的荐举,或由中官们的援引而任命;再有一种形式是由现任阁臣们推举若干名人选,再由皇帝点用。万历以前,阁臣的选任大多是通过特简。而万历以后,则多是廷推。廷推是由吏部会同九卿、科道共同推举,推举出的往往是一些威望素著的大臣。明代的廷推大典形式很严格,大都是朝廷的高级官员和言官们,所以,廷推能够采纳众议,较为公正。特简和廷推的决定权最终还是在皇帝手中,因而皇帝的喜欢与否是能否入阁的决定因素。

——摘编自冯宪军《明代内阁阁臣的选任》

材料二 明朝内阁相当于一个秘书处,这在法理上来说内阁是没有宰相之名,由此也就没有宰相之责,可又确有宰相之权。内阁行使相权缺乏律法依据,所以外廷同内阁之间会出现一些权力上的纷争,在责任上也会相互推脱。明朝的内阁,受到皇权和宦官势力的牵制,当年张居正任首辅,仍须与司礼监太监冯保结好才能执掌大权。明朝内阁其本意是想要分担皇帝的政务压力,但是后来却因为内阁权力划分和律法等问题,使得内阁是一种不健全的存在,在皇权的压制下,内阁被夹在了皇权和外任官员之间,极其容易受到君主意志的影响。

——摘编自陶佳城《浅谈明朝内阁制度的优缺点》

(1)根据材料一,概括明代内阁阁臣选拔的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明朝内阁运行中存在的问题。

材料一 在启蒙世纪,有教养的欧洲人唤醒了一种新的生命意识。他们愈益感受到一种驾驭自然和人自身的力量感:周而复始的瘟疫、饥荒,朝不保夕的生活和天亡,毁灭性的战争与脆弱的和平,这些构成人类生存的无尽苦难,此时似乎终于开始屈服于批判性才智的发挥。从前,人心思定、害怕改变;如今,人心普遍开始思变,害怕停滞。在18世纪,有史以来第一次,人类的信心与现实主义结伴而行,而不是乌托邦空想的表征。这种新趋势之所以蔚成风气,启蒙哲人居功至伟:他们着手提出种种设想,亦即社会、伦理、政治、美学纲领,它们旨在增进自由而不是抑制混乱。启蒙运动既是一场人类心灵革命的产物和表达,也是这场革命的一个主要动因。人类一手应用理性原则,一手通过理性实验,运用理性探究并且效法自然。他们的希望立足于现在而非过去,尤其是立足于他们有充分理由憧憬的未来。

——摘编自[美]彼得·盖伊《启蒙时代:自由的科学》

材料二 中国20世纪初的启蒙运动,一个最明显的特点就是“知识精英”们居高临下地对民众进行“启蒙”,按照康德的说法,这种把民众当作儿童来引导和教育、知识精英以民众的监护人自居,是一种反启蒙的心态。之所以是一种反启蒙的心态,是因为知识精英们自以为从西方接受了一整套的启蒙口号和价值观念,就掌握了绝对真理,就有资格成为民众的启发者和新时代的圣人。他们一方面自己还没有经过真正彻底的启蒙,因为他们没有运用自己的知性去得出这些价值原则,或至少用自己的知性去检验他们所接受的这些价值观念,从逻辑上和学理上探讨这些观念的来龙去脉,而只是出于现实政治和社会变革的迫切需要,来引进一种现成的思想符号或工具。

——摘编自邓晓芒《启蒙的进化》

(1)根据材料一,指出“启蒙世纪”的新趋势以及“启蒙哲人”的历史贡献。

(2)根据材料二并结合所学知识,围绕“知识精英与启蒙运动”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰)

材料 20世纪初年,卫生防疫口罩开始零星出现于中国社会。1904年《中华报》报道,北京城内因开挖沟渠,不仅臭气熏天,且有“无限奇状之微生物”经口鼻进入腹部而致疾,因此“西人行者均带鼻罩”。1918年,留美公共卫生学博士、中华医学会发起人俞凤宾在概括与总结国际社会抵御“西班牙大流感”,以及中国应对东北、华北鼠疫之经验基础上发表了《避疫面具之制法及用法》,对口罩的规格形制、佩戴方法、防护效果等进行了细致说明。总体而言,口罩在清末民初的中国社会并未真正流行和普及开来。20世纪初年,中国现代卫生事业刚刚起步,面临政局动荡、人才匮乏、财政困顿、职权不明等一系列问题,甚至连负责全国公共卫生事务的内政部卫生司都一度降格为卫生科。口罩往往是在疫情突发时应急使用,疫情扑灭之后便束之高阁,因此口罩这一新生事物也就迟迟未被纳入中央层面的公共卫生防疫制度。

——摘编自陈鹏、王璞《卫生防疫口罩在近代中国的兴起、流行与波折》

(1)根据材料并结合所学知识,概括晚清民初卫生防疫口罩兴起的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明晚清民初卫生防疫口罩兴起的特点。

材料一 宋代之前“中国”一词常具备三重含义:一是在地理空间意义上,“中国”即“以诸夏领域为范围者,其次是指国境之内者,再次指京师者”;二是在政治或地域空间意义的基础上,“中国”一词又派生出文化层次上的新观念,指代以儒家文化为主体的传统文化;三是指代超越各具体朝代的贯通性国名。迨至两宋时期,由于辽、金、西夏等政权对于宋王朝统治的侵扰,宋人话语中“中国”一词所对应的含义发生了较大变化,如边界意识的萌生、民族认同的强化等等,甚至有学者认为彼时的中国观念已经具备了某些现代国家意识。

——摘编自郑双《对宋人中国观的再考察》

材料二 用“欧罗巴”一词,大约在中世纪偏后时期。拿破仑战争时期欧洲形势发生巨大变化。维也纳“和平会议”重塑了欧洲的政治地理。1830—1848年的欧洲革命是推动欧洲联邦思想的重要契机。这几年,西欧的各种社会思潮是非常活跃的。1891年在罗马举行国际和平大会,敦促欧洲的所有和平团体,致力于建立一个“欧罗巴合众国”。到20世纪,“欧洲观念”随着欧洲联盟的诞生和扩大,已经超越了圣皮埃尔和康德的理论阶段,也超越了十九世纪的舆论和运动的阶段,而成为欧洲联合的一种精神支柱。

——摘编自陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析宋代前后“中国”观的变化及其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“欧洲”观念形成与发展的特点。

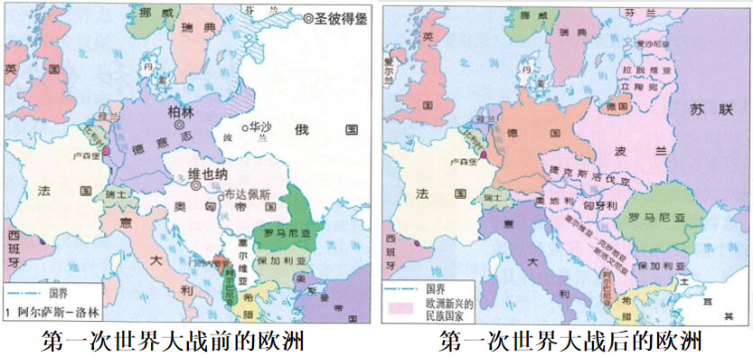

材料一

材料二 从顺应历史潮流、增进人类福祉出发,我提出推动构建人类命运共同体的倡议,并同有关各方多次深入交换意见。我高兴地看到,这一倡议得到越来越多国家和人民欢迎和认同,并被写进了联合国重要文件。我希望,各国人民同心协力、携手前行,努力构建人类命运共同体,共创和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界。

——习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

(1)根据材料并结合所学知识,概括第一次世界大战前后欧洲政治格局的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,简析欧洲当前实现持久和平应该关注的问题。

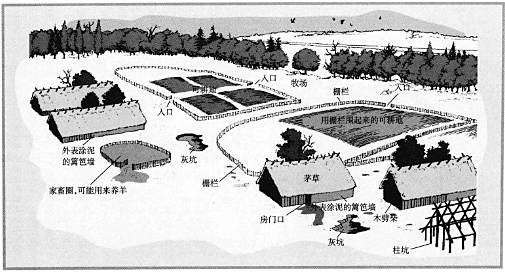

材料一 欧洲一处(新石器时代的)斑纹陶文化聚落复原图

——摘编自【美】布赖恩·费根《世界史前史》

材料二 第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。这种父系氏族、父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的普遍现象。到这时,私有制终于基本形成。

——摘编自朱寰主编《世界上古中古史(上册)》

(1)根据材料一并结合所学知识,提炼该文化遗址中呈现的经济和生活信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析导致当时社会发生变化的原因。