建国初期,《解放日报》“读报参考”栏目,对于政府发布的政治动员有较多涉及,如表为1952年9月刊发的部分政治动员稿件。

| 序号 | 刊发时间 | 稿件 |

| 1 | 9月2日 | 《人民司法工作要走群众路线》 |

| 2 | 9月3日 | 《把华东物资交流搞得更旺》 |

| 3 | 9月4日 | 《要让工人看到好戏好电影》 |

| 4 | 9月7日 | 《华东整党建党工作开始了》 |

| 5 | 9月11日 | 《明年度冬小麦增产竞赛开始了》 |

| 6 | 9月12日 | 《上海市司法改革开始了》 |

| 7 | 9月19日 | 《注意劳动保证加强安全生产》 |

| 8 | 9月20日 | 《干部要加强学习理论》 |

| 9 | 9月21日 | 《上海失业登记就要开始了》 |

| 10 | 9月30日 | 《明天是我们的伟大的节日》 |

——摘编自朱清河等《建国初期党报城市政治动员功能的实践逻辑》

提取材料信息,说明上述材料对研究建国初期的历史有哪些史料价值。1916年,民国政府起草了民法草案。现摘录关于婚姻的部分条款如下:

成婚年龄为男子满十六周岁,女子满十五周岁;同宗男女,不得姑婚;四亲等内的宗亲、二亲等内的外亲和要亲以外,有切近的尊卑分或是同母异父者,也不得结婚;女子自前婚解销或撤消的当日起、没有超过六个月的时日不得再婚;但在六个月内已经分娩的不在此限;结婚必须得到父母的允许。父母的一方行止不明,或已死亡,或不能表示意思时,得到一方允许也可以结婚。但如父母双方都有上述情形时,在未成年人结婚方面,必须经过亲属会的同意;夫要相互之间,互负扶养的义务;男子满三十周岁,女子满二十五周岁无需征求父母准允可自行离婚。

谈谈你对1916年民法草案中婚姻条款的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)在不同的历史坐标和时代浪潮中,劳动模范以不同的身影和形象出现在大众的视野中,呈现不同的时代特征,展现出新的内涵和时代指向。

新中国成立以来劳模形象演进表

| 时期 | 劳模形象 | 评选标准 | 评选内容 | 劳模结构 |

| 20世纪50年代 | “老黄牛” | 劳动竞赛 | 忠于职守、努力工作、踏实肯干等 | 基层的产业工人或农民 |

| 20世纪60、70年代 | “铁人 | 发展生产力 | 在“学大庆”运动中表现良好,且在生产技术创新或增收方面有突出贡献者 | 知识分子也被纳入劳模评选范围 |

| 20世纪80、90年代 | “当代愚公” | 经济贡献和创新创造 | 在企业中有重大贡献者 | 职业日渐多元,由最初的产业工人、农民到企业家、科学家等 |

| 21世纪 | 新时代“最美奋斗者” | 重视对人文精神的考察,对道德品质的要求更加严格 | 对社会有突出贡献者,并愈加重视劳动、道德品格及精神要素 | 知识型、技能型、创新型的复合型人才 |

材料 1996~2003年《人民日报》公益广告简表

| 时间 | 主题 | 内容(关键词) |

| 1996年 | 中华好风尚 | 爱土地爱国家尊师敬老 |

| 1997年 | 自强创辉煌 | 交通文明独生子女教育 |

| 1998年 | 面向新世纪,迎接新挑战 | 坦然面对下岗抗洪赈灾 |

| 1999年 | 保护母亲河 | 坚持水土保持绿色希望工程 |

| 2000年 | 树立好风尚,迈向新挑战 | 振兴国企热爱自然创建西部绿谷 |

| 2001年 | 救助孩子,保护消费者,保护母亲河 | 关注消费问题保护生态环境 |

| 2002年 | 中华环保世纪行 | 善待地球可持续发展 |

| 2003年 | 公民道德规范 | 爱心诚信奉献 |

——摘编自李雪枫《试论建国以来<人民日报>的广告发展特点》

根据材料并结合所学知识,围绕“1996~2003年《人民日报》公益广告”写一则历史短文。(要求:观点明确,史论结合;逻辑严密,表述成文。)材料 1601年,为缓解流民现象带来的社会问题,英国政府出台了《伊丽莎白济贫法》。该法令规定:以教区为基本单位,各教区对自己辖区的穷人负有救助责任;地方政府治安法官是济贫事务的主要管理者。从17世纪到18世纪末,大多数教区对穷人的救济以户外救济为主,被救济者生活在家里就可以接受救济。

旧的济贫法在实施过程中出现了一系列弊端,如阻碍了工业发展和资本积累,助长了懒惰和不劳而获的不良风气,打击了劳动者的工作积极性等。对此,1834年,英国政府制定了新的济贫方案。该方案提出,废除向有劳动能力的穷人及其家属提供户外救济的济贫措施。同时提出了济贫三项基本原则:一是“济贫院检验”原则,一切救济都应在济贫院内进行;二是“劣等处置”原则,院内救济者的生活状况不能好于济贫院外劳动者最差的生活状态;三是“中央管理体制”原则,成立一个中央委员会代替地方来管理济贫事务。

——摘编自徐琪新《英国济贫制度变迁研究》

根据材料并结合所学知识,以“17-19世纪英国济贫制度的变迁”为题撰写一篇历史短文。(要求:史论结合,逻辑清晰,表述成文)

材料 以下为新中国新闻报道中出现过的部分榜样人物

| 人物 | 事迹 |

| 狼牙山五壮士 | 狼牙山五壮士的故事发生在1941年9月河北省易县的狼牙山上。八路军战士马宝玉、葛振林、宋学义、胡德林、胡福才五人,为掩护八路军主力撤退,把日寇和伪军吸引到狼牙山的绝壁上,在打完所有子弹并用石头打击敌人之后,砸碎枪支,高呼着口号纵身跳下悬崖。马宝玉、胡德林、胡福才三人壮烈牺牲,葛振林、宋学义被山崖上的树枝挂住,幸免于难。 |

| 雷锋 | 雷锋,普通军人,1962年8月因公殉职,年仅22岁。雷锋把实现崇高的理想与做好本职工作结合起来,“对待工作像夏天一样的火热”;他无自私自利之心,把群众的疾苦放在心上,对待同志像春天般的温暖。 |

| 焦裕禄 | 焦裕禄生前曾任兰考县委书记,在任期间,他以身作则、带病实干、严于律己、关心群众,因积劳成疾于1964年5月去世,时年42岁。 |

| 袁隆平 | 袁隆平是科学工作者的杰出代表,其研究领域集中在杂交水稻种子的选育方面。1995年被选为中国工程院院士,获2000年度国家科学技术最高奖。 |

——摘编自付开镜《新中国榜样人物新闻写作的儒家底色》

根据上述材料提取有效信息,自拟论题,并结合所学知识加以阐释。(要求:论题明确,持论有据,史论结合,表述清晰。)

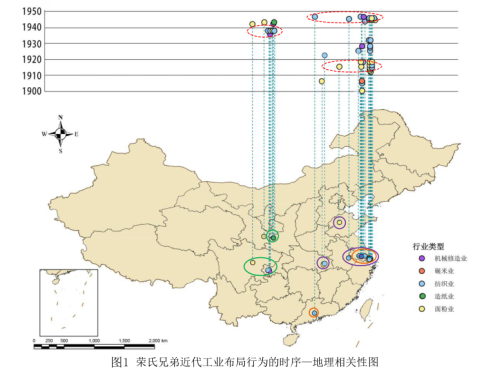

说明:图中,虚线椭圆表示工业布局行为的相对峰值期。

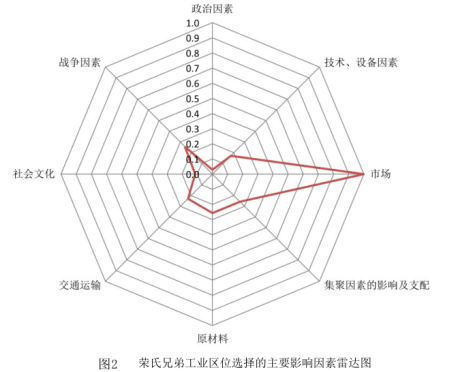

注:集聚因素:由于把生产按某种规模集中到同一地点进行。因而给生产或销售方面带来的利益或造成的节约的因素。

——图1、图2均摘自刘静《空间人文学视角下的中国近代工业基本空间特征研究》

结合图2中的信息和所学知识,对图1中的现象进行合理解读。

新中国初期博物馆的改造:“人民观”的树立

1950年,负青新中国文物工作的负责人访苏归国后,认为中国博物馆界应该学习苏联博物馆,要“主动的、千方百计的担负起这个教育人民的任务”。同年。郑振铎在《一年来“文物工作”纲要》中首次明确政府设定的博物馆工作目标。“要具体地表现新民主主义的,即民族的、科学的、大众的、文化的最高成就”,并介绍了改造具体的情况:“全国解放后,博物馆事业也立即成为人民大众的事业,把内容大加改造。……对于北京历史博物馆则将其古董摊式的布置,改造成有历史观点的陈列,且布置了一个新型的按照着社会发展规律而陈列着的‘中国社会发展史’展览……南京博物院进行了‘西南少数民族文物展览’。“社会发展史展览’等。沈阳、上海的博物馆。也积极的走上了新的道路,渐能把握住阶级观点与历史观点,劳动观点与群众观点。他们一般地都能开始做到面向群众,面向工、农、兵……”

……新中国初期,许多博物馆还在展览中设置独立单元展示“人民”的历史创造,如1951年由南京市文物保管委员会举办“伟大的祖国”展览。就专门设置了“五千年来劳动人民的文化创造”单元,陈列展示了古代科技发明、工业品、艺术品等八类物品。

——摘编自徐玲《论新中国初期博物馆的“人民观”》

提取材料信息,结合所学知识,以“博物馆的‘人民观’”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整:立论正确,史论结合:逻辑严密,条理清晰。)材料 中国风在十七八世纪的欧洲曾盛行一时,影响了其社会生活的各个层面,茶的西传正是基于这一历史大背景。17世纪上半叶茶传入英国,此时饮茶仅局限于社会上层,消费量较为有限;至18世纪中叶,英国东印度公司茶叶进口量猛增,饮茶消费大众化。英国人的饮茶偏好逐渐由绿茶转向红茶,并在茶中添加牛奶与糖,此举逐渐成为英式饮茶的习惯性做法,“下午茶”也在英国社会日渐流行起来。饮茶传入英国后,其有益于健康的特质在争论中逐渐为社会各界所认可。随着饮茶在英国逐渐传播开来,其在诗歌、小说、散文乃至绘画中也多有体现,寄托了英国人对茶的深厚情感,体现出其独特的精神文化价值;不过传播媒介对饮茶的介绍偏重其实用功效,至于相关的精神文化内容则几无关注,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。

——摘编自刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》

根据材料,从“文化”的角度谈谈你对茶的西传的理解。(要求:论题明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)材料一 马克思主义在中国的传播(1921年前)

材料二 中国先进分子之所以大张旗鼓传播马克思主义,正是看中了马克思主义能够彻底满足中国革命的需要。李大钊指出:“自俄国革命以来,‘马克思主义’几有风靡世界的势子。”远在法国的蔡和森致信毛泽东说:“我近对各种主义综合审缔,觉社会主义真为改造现世界对症之方,中国也不能外此。”

——摘编自陈晨、徐方平《马克思主义在中国早期传播的历史意义与现实意义》

根据材料并结合所学知识,对“马克思主义在中国的传播(1921年前)”作出合理解释。