材料一 魏晋以后,门阀政治影响选才,“高门华族,有世及之荣;庶族寒门,无寸进之路。”隋唐通过分科考试选拔官员,扭转了这种局面。惟科举设进士、明经诸科,”进士以声的为学,多昧古今;明经以帖诵力功,罕穷旨趣。”“一诗一判,定其是非,适使贤人君子,从此遗逸。”天下士子以科举为唯一出路,科举遂成教育重心。

——改编自《唐代科举制度研究》等

材料二1860年代,奕䜣等奏称:与外国交涉,必先谙其言语文字,设工同文馆,招考斗又、天文、算学,采西学、制于器力自强之道。

1898年,康有为奏称:西人之于民,皆思教之而得其用,教之以算数国史、天又地理、化光电重、内政外交之学,惟恐其民之不智。吾之教民,束缚于八股帖括之中,惟恐其民之不愚。

清末新政时期,学者倡议:“教育一事,当全国划一,故以颁教育制度力第一要务。”督学大臣张百熙等奏称:节取欧美日本诸邦之成法,拟学堂章程,颁行各省,裁减科举,归重学堂。

——摘编自《中国近代教育史资料 汇编》

材料三 民国成立后,教育总长蔡元培提出教育的宗旨是:军国民教育(偏于强身健体)实利主义、公民道德、世界观、美育,以公民道德为中坚和根本。

——摘编自《中国近代学制史料》

(1)根据材料一,概述隋唐科举产生的原因及影响。

(2)根据材料二、三,概述近代以来教育理念的变化。

(3)根据材料和所学知识,你如何看待社会变迁与教育的关系。

1968年,住于河北满城西汉中山靖王刘胜(汉武市统治后期的诸侯王)墓中首次发现金缕玉衣,玉衣为汉代皇帝和高级贵族死后的效服,一般用金缕,银缕、铜缕来缝制玉衣,在探究“刘胜金缕玉衣能否作为‘侯王僭越’证据”这一主题时,有同学搜集并整理了如下史料。

材料一 西汉司马迁的《史记》未见关于“玉衣”的记载。

材料二 记述西汉历史的《汉旧仪》记载,不仅皇帝的“玉衣”缝以黄金缕,而且诸侯的“玉衣”也“缀以黄金缕为之”。

材料三 记述西汉历史的《汉书》中只见“玉衣”,而无金缕、银缕、铜缕之分的记载。

材料四 记述东汉历史《后汉书。礼仪志下》记载,皇帝的“玉衣”用金缕,诸侯王、列侯、始封贵人,公主用银缕,大贵人用铜缕。

材料五 截至2011年,两汉时期诸侯王墓葬中出土的玉衣统计数据如下表

请就“刘胜金缕玉衣能否作为‘候王僭越’证据”这一主题,谈谈你的看法,并运用以上材料说明理由。

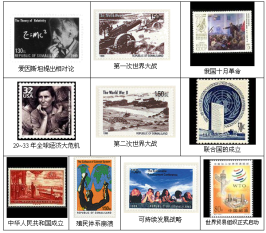

材料一 小小邮票中蕴含着百科知识,方寸上展示了20世纪的风风雨雨。在某网站评选出的世纪十件大事中,可以看出20世纪的历史轨迹和人们关注的社会问题。

材料二 英国著名历史学家霍布斯鲍姆在《极端的年代》(1914年—1991年)中引用了12位文艺和学术界人士对20世纪的看法。其中最有代表性的是英国音乐家梅纽因说的:“如果一定要我用一句话为20世纪做个总结,我会说,它为人类兴起了所能想象的最大希望,但是同时却也摧毁了所有的幻想与理想。”

请回答:

(1)根据材料一,如果让你从十张邮票所反映的历史大事或社会问题中找出最能对21世纪人类历史警示或意义最大的一件往事,你会选择哪一件,并谈谈你的看法。

(2)根据材料一,如果让你也来参与当时的网站评选,你认为还可以把哪件大事也列入其中并说明理由;如果要在已经评选出的十件大事中的其中一件淘汰出局,你又会淘汰“谁”,谈谈你的理由。

(3)综合以上材料及所学知识,谈谈你对20世纪这个“极端的年代”的理解。

对宋朝,史学界褒贬不一。史学家翦伯赞在《中国史纲要》中,用“积弱积贫”一词评价宋朝。而史学家邓广铭认为,宋代的社会发展水平之高,在整个中国古代是空前绝后的。

请论证你赞同的那位史学家的观点。也说说另一位史学家观点的可取之处。

古今中外,思想的引领作用不容忽视。春秋战国以来,儒、法、道三家对古代中国的治世之道产生了重大的影响。17~18世纪以来,启蒙思想引领了世界现代化潮流,为近代世界各国的变革提供了锐利武器。19世纪中期,马克思主义的诞生,为社会主义运动与无产阶级建立政权提供了理论依据。

结合所学知识,任选以上一例,谈谈你对“思想的引领”的理解。(要求:观点明确,用史实阐述:300~400字)

文明的交流古往今来,一些杰出人物的活动促进了各地区文明的交流,如张骞出使西域,马克·波罗把中国介绍给西方,利玛窦把西方介绍给中国

以上述交往为例,谈谈中西文明交流对于世界历史进程的影响。(要求:观点明确,用史实阐述;不少于300字)

材料一:宋公及楚人战于泓。宋人既成列,楚人未既济(渡过)。司马曰:“彼众我寡,及其未既济也,请击之。”公曰:“不可。”既济而未成列,又以告。公曰:“未可。”既陈(同“阵”)而后击之,宋师败绩。公伤股(大腿),门官歼焉(护卫官被杀)。国人皆咎公。公曰:“君子不重伤,不禽二毛(头发斑白的人)。古之为军也,不以阻隘也。寡人虽亡国之余(后代),不鼓不成列。”

——《左传》所记春秋早期宋楚泓之战

材料二:今王公大人、天下之诸侯则不然。……攻伐无罪之国,入其国家边境,芟刈(割)其禾稼,斩其树木,堕其城郭,以堙其沟池,攘夺其牲牷,燔溃(焚烧)其祖庙,刭杀其万民,覆其老弱,迁其重器。

——《墨子·非攻下》(注:墨子,春秋末战国初期人)

问题:

基于上述材料,谈谈你对春秋战国社会的认识。

材料一:西太后:“变法乃素志”。“苟可致富强者,儿自为之,吾不内制也”。“若师日人之更衣冠,易正朔。则是得罪祖宗,断不可行。”光绪帝:“近来朝廷整顿庶务……迭经谕令各将军督抚切力筹办……乃各省积习相沿,因循玩懈,虽经严旨敦迫,犹复存观望。”康有为:“杀几个一品大官,法就可以变……只要皇帝驾临乾清门大功可成。”

材料二:赫德:“他们把足够几年吃的东西不顾他的胃量和消化能力,在三个月内,都填塞给他吃了。”美国《纽约时报》l900年12月23日则说:“改革派在现实政治斗争中非常不善于利用人们对既有体制的反对。人民的内心都憋着一股劲儿,并且人民的情感会被广泛地唤醒,而只有这种状况真正出现时,才会对改革产生推波助澜的作用。”

材料三:胡绳先生在《从鸦片战争到五四运动》说:“维新派是以庸俗进化论作为指导思想,他们所承认和要求的只是渐进的变化……这种观点在政治上治主张点滴的改良,否定革命,主张同旧势力妥协,否定决裂……因为他们所代表的资产阶级还离不开封建地主阶级,这就决定了他们只能是软弱的资产阶级改良主义者”。张开沅先生在《离异与回归一一传统文化与近代化关系试析》中说:“维新派在变法期间不太注意斗争策略,动作太快,触动面太宽,这样就树敌过多,使自己更加陷于孤立。……没有考虑到各项较大改革的社会心理承受能力,以及由于民众缺乏理解而可能增加的反对。……他们爱国心切。因而急于求成。”

结合以上材料,就戊戌变法失败的原因,评述以上观点。

材料一 我们村里有一个老太婆,年纪已经七十多了。她天天纺棉,每天纺成几辆棉纱。她很少停手的时候。到了晚上,我们还听见她那纺车摇动的声音。有一回,她对我们说:“我年轻的时候,纺纱织布,利息(收益)倒不少。到了现在,厂里出的纱和布,又细又好,价钱又便宜。还有外国运来的纱和布,大乡小镇都有得卖。我的利息就远不如从前了。”她一边说,一边仍旧摇动着她的纺车。

——叶圣陶等《开明国语课本》(1932年初版)

材料二 我的家乡余姚离宁波不远。……老百姓现在已经能够适应新型的行业,……任何变革都像分娩一样,总是有痛苦的,但是在分娩以后,产妇随即恢复正常,而且因为天了小宝宝而沾沾自喜。……女人已经不再纺纱织布,因为样布又好又便宜。她们已经没有多少事可以做,因此有些就与邻居吵架消磨光阴,有些则去念经拜菩萨。……有些女孩则纺织发网和网线餐巾销售到美国去,出息不错。

——蒋梦麟《现代世界中的中国·民国初年》

材料三 旧时妇女织布匹,经纬之纱,都出女手。自洋纱盛行,而扎花、弹花、纺纱等事,弃焉若忘。……此又今昔不同之一端,而生活中又少一技能矣。……女工本事纺织,今则

洋纱、洋布盛行,土布因之减销,多有迁至沪地,入洋纱厂、洋布局为女工者。虽多一生机。而风俗不无坠落。

————方洪凯等修,黄炎培等纂《川沙县志》(民国二十六年版)

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,概括近代中国自然经济瓦解的经济因素。

(2)依据上述材料,指出在近代变迁过程中乡民们“迷惘和阵痛”的表现。

(3)运用上述材料,结合所学知识,论证陈旭麓先生提出的观点。

10 . 同文馆的困境

材料一:“同文馆于同治元年

(1862)成立。馆学最初只有英文、法文。……同文馆是成立了,但招不到学生,因为风气未开,无人肯入,大家以为学了洋文,便是降了外国。”

——齐如山:《齐如山回忆录》

材料二:“同文馆的学生并不多,1862年入学的仅10人,后增为30人,最多时也只有150人。1901年,该馆并入京师大学堂。……同文馆完全按正规的学校来办,入校学生不仅学外语,还学中文和自然科学。学制严格,八年毕业。……考试制度也很严格,月有月考,季有季考,岁有岁考,三年一大考。……总体来看,同文馆作为中国最早的近代新式学堂,其开一代风气之先的拓荒作用是不可低估的。”

——李喜所:《中国最早的外语学校——同文馆》

材料三:1867年,倭仁上奏道:天文、算学为益甚微,西人教习正途,所损甚大……立国之道,尚礼义不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺。今求之一艺之末,而又奉夷人为师。无论夷人诡谲,未必传其精巧,即使教者诚教,学者诚学,所成就者不过术数之士,古今来未闻有恃术数而能起袭振弱者也。天下之大,不患无才。如以天文、算学必须讲习,博采旁求,必有精其术者,何必夷人,何必师事夷人?

——《筹办夷务始末》(清政府官修的对外关系档案资料)

请回答:

(1)材料一和材料二反映的共同问题是什么?结合材料及你的知识,分析出现这一问题的原因。

(2)历史研究是依托史料来进行的。对于材料二的史料性质,有人认为属于第一手史料;有人认为不应该把它划分为第一手史料。请谈谈你自己的看法。

(3)倭仁反对同文馆哪些办学举措?理由是什么?

(4)假设你参与当时的论辩,将如何表达自己的观点?(150~200字)