材料一 汉初,经济萧条,盗贼猖獗。汉文帝在“十五税一”的基础上进一步降低赋税,将田租税减到“三十税一”,甚至连续全年免田租,以鼓励农民重回田地,从事农业生产;他还亲自参加劳动,劝课农桑。景帝也规定“不受献,减太官”“省徭役”。文景父子克勤克俭,勤政爱民,实行“轻徭薄赋,休养生息”的仁政,且两代仁君一贯如此,保证了政策的持续性,百姓受到感化,自食其力,勤于耕作,形成了勤劳务实的社会风气,出现“文景之治”的局面。

——摘编自黎芸《析文景之治》

材料二 唐太宗开创的贞观之治为历代政治家所推崇。唐太宗统治时期,人民安居乐业,百姓丰衣足食,出现了“路不拾遗,夜不闭户”的良好社会风气,改变了隋朝末年社会破败不堪的局面。贞观王朝对商业不歧视,给商业发展提供诸多便利,使商业经济得到长足发展,新的商业城市如雨后春笋般地兴起,当时世界出名的商业城市一半以上集中在中国。唐太宗任用少数民族人做官,准许少数民族内迁,定居长安;采用和亲政策,发展民族关系。贞观五年,唐太宗下令在长安重修国子监,增筑学舍1200间,后又兴建书学、算学、律学三科学校,吸引四方儒士云会京师,高丽、百济、新罗及吐蕃等国君长亦遣子弟来唐留学。

——摘编自乾莹<显赫于青史影响于后世——贞观之治》

(1)根据材料一,概括文景之治的主要举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“贞观之治”的表现。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对文景之治和贞观之治的认识。

材料一 《尚书》:“克明峻德,以亲九族。九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和(和睦、融洽)万邦。”《尚书》:“天乃锡王勇智,表正(以身为表率而正之)万邦。”《左传》:“秦饥,派人乞籴于晋,晋不绘。大夫庆郑说:背施无亲,幸灾不仁,贪爱不祥,怒怜不义,四德皆失,何以守国?”墨子:“处大国不攻小国,处大家不篡小家,强者不劫弱,贵者不傲贱,诈者不欺愚。”

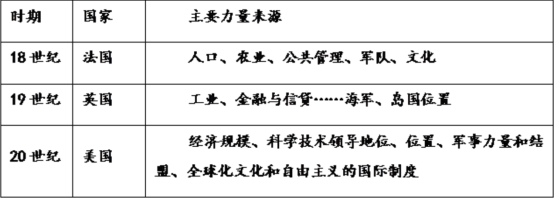

材料二 近代以来部分世界强国的力量来源

|

——约瑟夫奈《美国霸权的困惑——为什么美国不能独断专行》

材料三 1954年4月中印签署有关协定,首次完整地提出了“和平共处五项原则”,随后又在中印、中缅两国总理联合声明中得到了正式确认.“五项原则”是一个不可分割的有机整体,而贯穿其始终的是不以意识形态与社会制度来划线,而以“共同利益”来看待与处理国际关系。

作为对《联合国宪章》的创造性运用与发展,“五项原则”自提出之后便不断深入人心.在这五项原则的基础上,中国与绝大多数邻国解决了历史遗留的边界问题,与世界上大多数国家建立了外交关系,并开展了广泛的经贸、科技、文化交流与合作,为维护世界和平、促进共同发展作出了自己的贡献。

——根据有关材料整理

(1)材料一中提出了哪些处理国家关系的理念或原则?

(2)据材料二指出近代以来西方强国力量来源的共同之处。试以英国为例,说明它在19世纪末20世纪初的国际舞台上是如何运用这些力量的。

(3)根据材料三归纳“和平共处五项原则”的突出特点,并结合所学知识分析其历史意义。

(4)综合上述材料,请就如何处理国家关系谈谈你的看法。

材料一 宋朝首次将贫困问题纳入社会保障范畴,重视社会保障立法工作,建立了养济法、劝分法等法律法规;还设立了一整套仓储制度,建立起综合性的济贫养病机构、专门性的养济病患者的机构、救济贫困死者的助葬机构等。政府根据民户是否拥有土地和土地财力的多寡将人民划分为不同阶层,设立类似于现代社会贫困线的贫困救助标准,时贫民与穷民重点救济。(与历史上的各朝政府相比)宋朝更为重视动员民间力量,如各种济贫机构,多有民间人士普遍参与运作,更有民间人士单独组织的大规模的服济活动。

——摘编自张文《宋朝社会保障的成就与历史地位》

材料二 1662年英国制定的《居住法》规定由各教区担负救济贫民的义务,但各教区只对本地区的贫民提供救助,地方官将流落当地的贫民谴返回他们的出生地,不论他们是否已经自立谋生。实际上《居住法》已很大程度上不适合18世纪英国的经济社会状况。1834年英国议会通过《济贫法修正案》,组建“英格兰和威尔士济贫法委员会,使之负责全国救济的管理。......对有工作能力的贫困人口必须以工作换救济,任何劳动者必须通过自由市场竞争求得生存.

——摘编自高潮、徐滨《英国1834年济贫法改革的社会背景和思想根源》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋朝济贫措施的特点并说明宋朝更加重视济贫问题的制度根源。

(2)根据材料二并结合所学指出《济贫法修正案》相比以前有何变化并分析1834年济贫法改革的背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对中外扶贫济困的认识。

材料一 纺织工业、采矿工业和冶金工业的发展引起对改进过的运输工具的需要,这种运输工具可以运送大宗的煤和矿石。……将蒸汽机安装在货车上,这方面的主要人物是采矿工程师乔治·史蒂芬孙,他首先利用一辆机车把数辆煤车从矿井拉到泰恩河。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 1870—1900年的铁路网(单位:千公里)

| 年份 | 全世界 | 欧洲 | 美洲 | 亚洲 | 非洲 | 澳洲 |

| 1870年 | 210 | 105 | 93 | 8 | 2 | 2 |

| 1880年 | 372 | 169 | 175 | 16 | 5 | 8 |

| 1890年 | 617 | 224 | 33l | 34 | 9 | 19 |

| 1900年 | 760 | 284 | 402 | 60 | 20 | 24 |

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》

材料三 1925年,唐建章联络合川、江北士绅发起倡议,拟建北川铁路(南起嘉陵江北岸的白庙子,北止大田坎,并取江北、合川两县名中的后一字,定名北川铁路)。但终因资金不足,技术力量薄弱等因素,工程迟迟未能动工。直到1928年开始兴建,由于路线要途经一片坟地,当地地主王尔昌,就以修铁路要开山破石,破坏了他家的祖宗风水为由,坚决反对和阻止铁路的修建……最后迫使铁路改线。经过不懈努力,于1934年实现通车。

——摘编石廷荣《重庆首条铁路七十载沧桑》

材料四 据《重庆通史》记载,1930年代初,重庆几乎全部是手工工业,修筑铁路这种大规模的投入工业建设,开启了重庆工业革命的新纪元。北川铁路通车后,最高年运量达52万余吨,使煤矿得到较快发展。……据国民政府1943年统计,重庆1/3以上的能源供应靠这条铁路运输,其中兵工55%、航运纺织85%、发电60%、化工冶炼25%的用煤均来自北碚。

——摘编《北川铁路:川渝大地“第一路”》

(1)根据材料一,分析铁路运输业在英国诞生的条件。

(2)根据材料二,归纳19世纪后半期世界铁路交通发展的基本特点。结合所学知识,分析这些特点的成因。

(3)根据材料三,归纳阻碍近代重庆铁路修建的因素。并结合材料四,谈谈北川铁路的修建有何历史意义?

材料一 自经此项制度(注:科举制)推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。渐渐门第衰落,整个政府转移到平民社会手里。……因考试乃一种公开竞选,公平无偏滥。寒苦子弟,皆得有应考之可能。又考试内容,全国统一,有助于全国各地文化之融结。按年开科,不断新陈代谢。此一千年来,中国社会上再无固定之特殊阶级出现。

——摘编自钱穆《国史新论》

(1)根据材料一概括科举制的作用。结合所学阐释科举制在明清时期的发展。

材料二 1801年,英国还只有三分之一的人口住在各类城镇,到十九世纪中,城镇人口已达全国人口半数。在迅速成长起来的城市中,产生了一个以工资为生的工业无产阶级,与他们同时产生的是英国近代工业资产阶级。商业资产阶级也伴随着工业的发展而壮大起来,他们与工业资产阶级共同组成了“中间阶级”的核心和主力。到三十年代,英国整个社会已经明显地重新分裂组合为三大主要的对立力量:土地贵族、“中间阶级”和下层工资劳动者。作为“中间阶级”的工商业资产阶级是力量成长对快的集团,工商业形式的资本相对于土地资本的优越性已经日益显现。

——据潘润涵、张执中《工业革命与英国社会的近代化》

(2)据材料二概括英国社会阶层变化的表现。结合所学指出这种变化给英国政治进程带来的影响。

材料三 《当代中国社会流动》报告主编陆学艺教授认为:“当代中国经历了五次结构性的社会大流动:第一次是1949年至1956年中国社会阶级阶层关系的重塑,这种重塑实际上意味着原有阶级阶层关系和位序结构的彻底颠覆。……第四次是1978年至1991年社会分化与流动模式的转换,不仅原来的阶层发生了分化,新的阶层也开始出现。第五次是1992年以来新的社会阶层结构的初步成型,形成了一种由十个主要基于职业的社会阶层组成的新阶层结构,在该结构中,不同阶层所处的等级位序也初步被确立起来。”

(3)据材料三举出一例影响第一次社会大流动的历史事件。并结合所学简述这一事件如何重塑“社会阶级阶层关系”。分析后两次社会大流动反映了怎样的体制转轨和社会转型?

(4)综合以上材料并结合所学,谈谈你对“社会发展与社会阶层流动的关系”的认识。(要求:观点明确,史论结合。)

材料一 统一的国际货币制度在1816年至1870年间形成。当时实行金本位制,通过规定英镑与黄金的比价,英镑和黄金成为国际货币。金本位的确立,加上英国当时的经济实力,逐渐通过战争和殖民扩张确立的海上霸权和自由贸易政策,奠定了英镑的世界霸主地位,世界货币进入了英镑时代。英镑走向全球化,不仅是基于世界对英国经济实力强大的信任,更有赖于英国完善的金融制度和法制化的金融监管。作为“国际支付机构的中心支点”,伦敦遂成为国际金融中心。

材料二 1943年英美两国分别发表了各自关于战后世界经济秩序的方案。

| 凯恩斯计划 | 建立国际清算同盟,采取“透支制”:会员国在同盟中开立往来账户,但只能用于购买他国商品或对外投资,不能向同盟兑换黄金和现款:同盟在行使监督权时,应注意不使债权国干预债务国的各项政策。 |

| 怀特计划 | 建立国际货币基金,稳定各国货币;采用固定汇率制,会员国货币必须与Unita(基金货币单位)保持固定比价关系:会员国必须取消外汇管制;基金的管理由会员国投票决定,根据各国的份额确定在基金内的投票权;基金办事机构设在份额最大的国家。 |

材料三 1976年,国际货币基金组织理事会(IMF)国际货币制度临时委员会在牙买加首都金斯敦举行会议,讨论国际货币基金协定的条款,经过激烈的争论,签订达成了“牙买加协议”。该协议承认固定汇率制与浮动汇率制并存的局面,成员国可自由选择汇率制度。该协议还规定废除黄金条款,取消黄金官价,成员国中央银行可按市价自由进行黄金交易。取消成员国相互之间以及成员国与IMF之间须用黄金清算债权债务的规定,IMF逐步处理其持有的黄金。

(1)根据材料一概括“世界货币进入英镑时代”的原因。

(2)据材料二并结合所学知识回答,美国支持哪一方案,这一方案实践的成果是什么?两种方案的差异主要表现在哪些方面?两种方案之争的实质是什么?

(3)根据所学知识回答,“牙买加协议”诞生的国际背景。据材料三概括“牙买加协议”的主要内容,并分析其对世界经济发展的积极影响。

(4)综合上述材料,请围绕国际货币金融这一主题,结合现实谈谈你的认识。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。)

材料一 西周时,耒、耜是主要农具,“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”。战国时,李悝(魏国改革家)说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石”

一一摘录自《中华文明史》

材料二 英国的曼彻斯特从一个瘟疫肆虐的乡下小镇演变成工业重地。18世纪60年代,第一家棉纺厂创立,第一条运河开工兴建。1776年运河延至利物浦海港,开通远海。1830年史蒂芬孙修建从曼彻斯特到利物浦的铁路,这是第一条完全用机车牵引的铁路。该城的棉纺厂在1802年有52家,1809年64家,到1830年达到99家。当时的棉都曼彻斯特跨上了一个新的台阶,从此曼彻斯特及整个世界的面貌改观。

一一摘编自《曼彻斯特科学博物馆说明》

材料三 美国200年前是一个不毛之地,现在雄冠全球。其经济的第一次重要转型,是在19世纪的最后30年,当时最重要的产业是石油、冶炼、钢铁、化工等,美国涌现出了一批伟大的公司,美孚石油、通用电器、杜邦化工,他们都是通过资本市场这个平台上迅速崛起的。其经济的第二次重要转型,是在二十世纪的最后30年,美国高科技产业迅速崛起,在PC、电信、互联网、生物制药等四大新兴产业中,独占鳌头,而这些产业中的每一个领头羊,微软、思科、朗讯、谷歌,无一例外,几乎全部依托于美国资本市场的发现和推动。……经济转型是一个巨大的系统性工程,但社会资源配置效率的高下,是决定转型成败的关键。美国生产要素交换的速度和效率是其他国家无法匹敌的。

——摘编自《未来十年中国经济转型与突破》

(1)材料一所述现象出现的最根本原因是什么?由此(指原因)带来的主要变化有哪些?

(2)依据材料二简述曼彻斯特发展成近代城市的因素。曼城的变化体现了英国经济怎样的发展趋势。

(3)根据材料三概括美国经济发展的特点。

(4)综合上述材料谈谈对当前我国经济建设的启示。

材料一 近四十年来……普遍的有一种误解,以为在民国成立以前,几千年以来的政体全是君主专制的,甚至全是苛暴的、独裁的、黑暗的,这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。至少除开最后明清两代的六百年……大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——吴晗《历史的镜子》

材料二 英国“光荣革命”(实际是一次政变)大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环、能有效地控制“控制者”的办法。

——杨小凯《中国政治随想录》

材料三 政治制度,必然得自根自生,纵使有些可以从国外移来,也必然先与其本国传统,有一番融合媾通,才能真实发生相当的作用。否则无生命的政治,无配合的制度,决然无法长成。换言之,制度必须与人事相配合。辛亥前后,人人言变法,人人言革命,太重视了制度,好像只要建立制度,一切人事自会随制度而转变。因此,只想把外国现成制度,模仿抄袭。甚至不惜摧残人事来迁就制度。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料四 中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

我国各民族已经团结成为一个自由平等的民族大家庭。

我们人民在建立中华人民共和国的伟大斗争中已经结成了以中国共产党为领导的各民主阶级、各民主党派、各人民团体的广泛的人民民主统一战线。

(1)根据材料一,概括作者对古代中国君主政体的观点。

(2)结合所学,说出材料二中“光荣革命”创造的完美的政治设计是指什么。该设计是如何有效控制“控制者”的。

(3)根据所学知识指出材料三中,民国政府从国外移来的政治制度是指什么。概括作者认为其没能“真实发生相当作用”的原因。

(4)结合所学指出,材料四在政治制度建设方面有哪些体现。在发展民主方面,新中国建立的民主与中华民国时期的民主有何不同。

(5)简要谈谈你对我国政治制度发展的认识。

材料一 以“中国在汉以后的几千年几乎没有显著进展”为代表的中国社会“停滞论”是日本军国主义分子发动侵华战争在文化上的一个借口。他们认为日本不仅在经济和军事“站在东亚的前端”,在文化方面也“最能继承东亚传统”,日本的文化必须越出国境去发展。有的日本军国主义分子公然叫嚣,称日本对中国的侵略,是给中国“补血”,“增元气”,“犹如行荷尔蒙之注射”。

——邢丽雅《近代以来日本人的中国观》

(1)材料一中日本军国主义分子认为的侵华合理性在于何处?结合所学知识分析日本发动侵华战争的主要原因有哪些?

材料二 在抗日战争中,既存在着以国民党为主导的正面战场,也存在着以中国共产党为主导的敌后战争。两个战场相互配合,有力地遏制了侵华日军的步伐。

——摘自《岳麓版高中历史必修一教材》

(2)根据材料二并结合所学知识,各举出两个战场的两场著名战役并说明各自在“遏制日军侵华步伐”方面所起的作用。

材料三 2014年9月9日,由中国日报社和日本言论NPO共同实施的第十次一年一度“中日关系舆论调查”结果在东京发布。调查结果显示:两国公众继续看重中日关系,但对两国关系现状认可度达近十年最低;中日双方相互好感度有升有降,总体难言乐观;领土问题对公众影响出现一定程度弱化;新话题备受关注,“大气污染”在日超过“钓鱼岛”成为关注首选;两国民众看重民间对话和交流对改善中日关系作用;双方对经济合作态度稳定,但认识分歧有所扩大;中日双方了解彼此的渠道在朝多样化发展。

——《中国日报》2014年9月9日

(3)结合上述材料及所学知识,请自选一个角度,谈谈你对中日关系的认识。

材料一 汉武帝元封元年,在桑弘羊的主持下推行均输法,郡国设均输官掌其事,均输官负责将各郡国应缴贡物统一折价征收当地土特产品,一部分运往京师,一部分运至价贵地区出售,有时还在出售地将所得继续收购特产,易地辗转贩卖……同时又实施平准法,在京师设平准官,集中管理各地运至均输货物和大农所掌握其余物资,根据市场价格涨落卖出或买进,达到调剂供需、平抑物价的目的。

——整理自张帆《中国古代简史》

材料二 撒切尔首相(1979—1990年执政)是在英国经济地位江河日下的情况下上台组阁的,她根据货币主义理论,采取紧缩公共开支,控制货币供应量,把控制通货膨胀放在政策的首位,借此医治“英国病”,重振英国经济。她的经济改革政策主要包括货币主义的宏观经济政策,国有化企业的私有化,削减福利开支,限制工会权力等等。撤切尔首相曾表示她的任务就是要扭转私人和国家之间被“扭曲”的关系,让市场作用重新成为英国经济的动力。

——整理自《撒切尔主义》

材料三 戈尔巴乔夫的改革很大程度上是一种自顶向下设计的改革,改革保留了许多苏联计划经济中的原有制度,并将目光聚焦在工业和合营经济上,以及外国投资与国际贸易有限的关注。工厂的经理不但要满足国家对产品生产的需求,同时要自筹资金。相比之下,中国的经济改革却是一种自底向上设计的改革,将改革的重心放在了轻工业和农业上,同时在沿海地区设立一系列经济特区,进行进出口活动并吸引外来投资。乡镇企业与双轨价格体制逐步代替先前的国家计划的价格体制。厂长负责制给予国有企业的厂长或经理更大的权利,改革了的银行体制与财政政策为企业提供发展所需资金。

——整理自《苏联经济改革》

(1)据材料一概括均输官与平准官的各自职责,并分析其积极作用。

(2)结合所学知识回答撤切尔首相上台的经济背景及其经济措施的主要特点,并简要评价其经济政策。

(3)概括指出材料三中两次经济改革的不同之处,并结合所学知识回答导致戈尔巴乔夫经济改革最终失败的主要政治因素。

(4)综合上述材料,围绕“改革与经济发展”这一主题拟定一个观点,结合材料并联系现实谈谈你的认识。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清楚)