材料 马克思主义在俄国的传播开始于19世纪70年代。在反对沙皇专制制度和东正教的斗争中,俄国形成了唯物主义思想传统,因此,普列汉诺夫、列宁等人正是在批判地继承俄国唯物主义思想传统的同时,传播了马克思主义。列宁在传播马克思主义的过程中,与俄国无产阶级革命的实践相结合,形成了具有俄国特色的无产阶级领导的、以工农联盟为基础的民主革命和社会主义革命相统一的理论,为十月革命胜利奠定了思想理论基础。马克思主义在俄国传播也受到修正主义的冲击。对此,普列汉诺夫首先批判了伯恩施坦修正主义的哲学口号;列宁不仅批判了伯恩施坦修正主义,而且批判了修正主义在俄国的变种合法马克思主义,保证了马克思主义的科学性。

马克思主义在中国的传播,开始于俄国十月革命胜利后。特别是五四运动后,传播马克思主义成为了新文化运动的主流。在李大钊、陈独秀、毛泽东等马克思主义者的努力下,马克思主义与中国的工人运动相结合,成立了中国共产党。(在传播过程中)胡适主张多谈些问题,少谈些主义,认为空谈好听的主义是没有用处的。基尔克社会主义者梁启超、张东荪认为中国不具备实现社会主义的条件,反对马克思主义在中国的传播。以李大钊为代表的中国早期马克思主义者与上述非马克思主义者进行了三次论战,马克思主义由此在中国广泛传播开来。

——以上材料均转引自孙大为《中俄马克思主义早期传播之比较》

(1)依据材料,概括马克思主义在中俄两国传播过程中呈现的共同特点。

(2)依据材料并结合相关史实,分析比较中俄马克思主义早期传播有何异同点。

(3)结合20世纪中国革命和建设的史实,谈一谈马克思主义发展的“实践性”和“时代性”。

材料 玄奘(公元602—664年)幼年贫穷,13岁出家。遍访名师学习各种经论,感到各师所说不一,各种经典也不尽相同,决心西行求法。唐贞观三年(公元629),从长安出发,历尽艰险,入当时印度的佛教中心那烂陀寺,从戒贤学《瑜伽师地论》等经典。在印度期间,疏通大乘有宗与空宗两家的争论,折服小乘论师的观点。受到大小乘人的一致推崇,成为那烂陀寺中精通经、律、论的10名三藏法师之一,其地位仅次于戒贤。贞观十九年(公元645)回到长安,往返17年,行程五万里,带回佛教典籍六百五十七部。回国后,主要从事洋著活动。20年间译出佛教典籍七十五部,占唐代“新译”佛典的一半以上。他一生中最大的贡献,就是把印度佛教,主要是大乘有宗的学说原原本本地传到中国。还把《老子》和《大乘起信论》译为梵文,传入印度。另著有《大唐西域记》,记载其亲身游历西域的所见所闻。

——摘编自张岂之《中国思想史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括玄奘西行取经的成就。

(2)根据材料并结合所学知识,谈一谈玄奘西行求法对今人的精神启示。

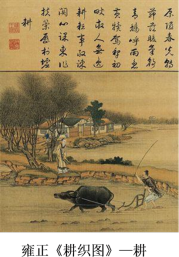

南宋楼璹绘制了反映当时南方农桑生产全过程的《耕织图》,元、明、清皆以此为范本。

雍正《耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,耕图、织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗。

乾隆《棉花图》共16幅,每图附有文字说明,系统介绍了从棉花种植到制成棉布的过程。乾隆特为每幅图题诗一首,后以木版、石刻、烧制瓷书等方式颁行天下。

结合材料,谈一谈你对《耕织图》历史价值的认识。

材料一 XXX先生:在这昏暗的年头儿,英说东北三千万人民在帝国主义的枪刺之下活受罪,便是我们的整个国家,整个民族也都沉沦苦海之中……但是我们真的没有出路了吗?我们绝不作如是想……因此我们特发起,在1933年的新年,让我们大家来做一回好梦,对于理想的中国,理想的个人生活,各人应该有各人不同的梦……

——《东方杂志》1932年第6号征稿信

材料二 “梦想的中国"来稿关键词统计表

| 序列 | 关键词 | 提到该词的作者人数 | 该词在全部稿件中出现的次数 |

| A | 阶级 | 27人 | 58次 |

| B | 教育 | 27人 | 50次 |

| C | 帝国主义 | 23人 | 41次 |

| D | 民族 | 21人 | 70次 |

| E | 日本 | 18人 | 38次 |

| F | 社会主义 | 13人 | 20次 |

| G | 世界大同 | 11人 | 13次(与大同近似词归入此类) |

| H | 文化 | 22人 | 34次 |

| J | 世界大战 | 5人 | 6次 |

材料三 “我梦想未来的中国政府不守无抵抗主义也不向国际联盟求救"(作家彭芳草)

“剿共的军队和共产党的军队都一起开赴战场,中国经过英勇战斗收复失地。"(周毓英)

“我梦想中的未来世界是一个社会主义的大同世界,打破一切民族和阶级的区别,全世界成功(为)一个大联邦……一切平等,一切自由。”(柳亚子)

“世界第二次世界大战已到一触即发之势。第二次世界大成便是中国翻身自强之时,因为大成将促起了中国的自觉,促成了中国的团结,更促成了中国走上奋斗争生存的道路,甚至可能一跃而成为东亚强国。”(徐伯璞)

“那时中国的一切都以'人'为基础,要以人役物,不以物役人。大家觉悟工精制与资本主义的弊害……节制资本,调和生产与消费,使无过剩不及之弊。"(曾觉之)

(1)材料二“梦想的中国"来稿关键词反映一些共性问题,请结合材料三内容,按下表中分类标准,选择材料二序列中合适的代号填入表内空白栏。

| 分类 | 选项 |

| 强烈的民族忧患意识,渴望民族振兴 | |

| 幻想中国是“社会主义”式的理想国(含大同思想) | AFG |

(2)材料三中徐伯璞对未来中国的预测是否有其合理性?请说明判断理由。

(3)你如何看待在“这昏暗的年头儿”中国知识精英关于“梦想的中国”征稿活动最活跃这一现象?

材料一 在中国历史发展的长河中,传统文化统一性与多样性是对立统一的。汉代董仲舒“独尊儒术”的主张把传统文化的统一性推向了极致。但事实上,统治者宣扬的“吾家治国之道,霸王道杂之”,又使它具有多样性的特点。就先秦而论,从周人对前代的维新,到孔子对周礼的重新解释;从孟子对孔子思想的发展,到荀子对先秦百家争鸣的总结与融合,传统文化又经历了继承性与变革性的过程。古代中国虽历经战乱、分裂和王朝更替,但传统文化从未中断,总是在继承已有成果的基础上不断发展。

中国传统文化的连续性和包容性在世界文化史上也是独一无二的,这种包容性又利于中华文化圈的形成和发展。

——摘编自张岱年《中国传统文化概论》

材料二 近代,中国人接纳西方文化的过程是认识世界和反思自身的过程。它冲破了中国传统的民族封闭意识和自大心理,强化了民族忧患意识和民族复兴的内在驱动力,对中国的近代化具有积极意义。这一过程中,全盘否定民族文化、对西方文化认识过于肤浅、仅限于上层人士和社会精英参与等弊端也比较明显。因此,近代中国接纳西方文化的过程也是一个包容得失的历史过程,遵循着其内在发展逻辑。实践证明,近代中国文化的最终出路-将马克思主义的理论体系与中国固有文化体系相结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,以使中华文化体系能与时俱进,永存活力。

——摘编自孙守敏《近代中国对西方文化的接纳及得失》

材料三 习近平总书记强调,文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信。中华民族有着深厚文化传统,形成了富有特色的思想体系,体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。我们传承弘扬优秀传统文化,吸收借鉴外来文化,必须运用马克思主义的立场观点方法,取其精华、去其糟粕,有鉴别地对待、有扬弃地继承。

——刘家义《坚定文化自信担当文化使命》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国传统文化的基本特性并分析其形成原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对近代中国接纳西方文化的进程加以简要评析。

(3)根据上述材料结合所学知识,谈一谈当代如何坚定文化自信。

材料一1935年,中共中央和红一方面军到达陕北,进一步巩固和扩大陕北革命根据地,并进行政权建设,1937年,成立陕甘宁边区政府。1945年,毛泽东说:“只有陕北根据地保留下来了,其他根据地都丢了,陕甘宁边区的作用非常大,我说它是中国革命的一个枢纽,中国革命的起承转合点。……万里长征,脚走痛了,跑到这个地方休息一下,叫做落脚点。我们不是要永远住在这里,这个地方是落脚点,同时又是出发点。”

材料二 1948年5月,中共中央着眼战略形势发展,决定将晋察冀、晋冀鲁豫解放区合并成立华北解放区。全区只划为1个行政省(察哈尔),6个行政公署(冀中、冀东、冀南、冀鲁豫、太行、太岳),294个县。1948年9月,华北临时人民代表大会在石家庄召开,选出了华北人民政府组成人员。1948年12月,华北人民政府宣布成立中国人民银行,开始统一发行了中华人民共和国第一套人民币。1949年1月31日,平津战役结束。

(1)为什么陕北根据地既是“落脚点”又是“出发点”?结合材料一和所学,谈谈你的理解。

(2)阅读材料二,结合所学,分析华北解放区成立的历史背景,并简述其作用。

| A.知识分子在社会上地位的提升 | B.国民经济建设面临着严重困难 |

| C.社会主义精神文明建设的提出 | D.社会主义科学繁荣方针的贯彻 |

材料一 在斯密看来,所谓“自由主义”经济理论是适应资本主义经济发展客观规律而坚持的一种理论的和政策的主张。……其原则就是“自由放任”——国家不仅对内要允许资本主义经济的自由发展,对外贸易也要绝对自由;既反对重商主义的垄断政策,又反对它一贯鼓吹的限制政策。为了实现这种经济的自由,工业资产阶级也必须进行政治斗争,参与国家政权,直接促进这种理论转化为国家的经济政策。

——韩忠富《亚当·斯密“自由主义”经济思想与英国工业革命》

材料二 从理论上讲,列宁在实行新经济政策前一直赞成马克思、恩格斯有关社会主义社会是没有商品生产的观点。列宁早在1906年就提出:“只要还存在着市场经济,只要还保持着货币权力和资本力量,世界上任何法律都无法消灭不平等和剥削。只有建立起大规模的社会化的计划经济,一切土地、工厂、工具都转归工人阶级所有,才可能消灭一切剥削。”这里可以看到,首先明确提出“计划经济”的是列宁。……但在实施新经济政策时期,列宁在商品等问题上的看法则有了很大改变,他认为,新经济政策就是要充分利用商品货币关系。

——陆南泉《斯大林经济体制模式形成原因再思考》

材料三 总之,战后西方的政客、官员和许多企业家因为这种或那种原因都认为,根本不可能重新实行自由放任和旧的自由市场制度。即使那些致力于经济和政治自由主义的政府也可能用以前被当作“社会主义”加以排斥的方式来进行经济运作。例如,在1945年—1946年间,为实现法国工业经济的现代化,法国制定了一系列精心设计的经济计划。根据资本主义混合经济来改造苏联经济思想一定会产生某种效果,在1950年—1979年间,此前处于停滞状态的经济比其他资本主义国家都能更好地成功追赶美国的生产力,甚至超过了德国。

——艾瑞克·霍布斯鲍姆《极端的年代》

(1)根据材料一,结合所学,指出英国工业资产阶级所进行的“政治斗争”,并概括英国为打破重商主义传统实现贸易自由所采取的举措。

(2)根据材料二,指出列宁主张“计划经济”的目的。结合所学,分析列宁在商品等问题上看法改变的原因。

(3)根据材料三,结合所学,指出法国战后经济模式形成的原因及其特点。综上所述,谈谈你的认识。

1787年美国制宪会议上,各州代表就“全国行政官”的人数和权力等问题展开激烈辩论。以下为6月1日—7月19日的发言节录:

拉特里奇:赞成把行政权委托给一人,但不能赋予此人宣战和媾和的权力。

谢尔曼:行政官只是把立法机构的意志付诸实施,这一人或数人,只有国会才能委任,且只对国会负责。

伦道夫:坚决反对把行政权集于一人。这是君主制的胚胎,不要以英国政府为模本。为了维护全国行政官的独立,就应该由一人以上担任。

威尔逊:全国行政官由一人担任。若立法、行政、司法相互独立,行政官就应拥有绝对否决权。

巴特勒:赞成设立一人为行政官,但反对授予此人否决立法的全权。难道美国不会出现克伦威尔式人物?

汉密尔顿:主张选举产生一位行政官,他应有权否决国会通过的法案。

莫里斯:设立行政官的目标之一是控制国会。国会会抓住战争、入侵、动乱等时机扩权。因此需要一位行政官做人民的保护者,抵制由大人物和有钱人组成的国会。

1787年宪法最终确立了总统制,但关于总统权力的争论还在继续。

(1)各州代表关于设立“全国行政官”有哪几种观点?归纳其理由。(2)有学者在谈到18世纪英美政治体制时,认为美国总统是“没有君主制的国王”。结合史实,谈谈你对这句话的看法。

材料一 1921年10月列宁说:“今年春天,我们实行了新经济政策,退回到采用国家资本主义的经营手段、经营方式和经营方法,这种退却是否已经够了,以至可以停止退却而开始准备进攻呢?”列宁说:“我们还退得不够,必须再退,从国家资本主义转到国家调节买卖和货币流通”。与“退却”提法相应,列宁对新经济政策的基调还常有“喘息”“改良”等。如“无产阶级……取得胜利以后,如果取得胜利的国家经过极度紧张的斗争,其实力显然不够革命手段来实行某种过渡,那么改良……还是一种必要的合理的喘息时机。”

——摘自李浩《论列宁、邓小平对社会主义经济改革“退”“进”提法之差异和后果》

(1)结合材料一和所学知识,归纳新经济政策“退却”“喘息”“改良”的表现,并简要分析原因。

材料二 中国社会主义经济改革的总设计师邓小平一开始所定基调即是“发展”“前进”。中国社会主义经济改革是在1978年12月中共十一届三中全会上提出来的。1980年5月,邓小平即指出:“讲社会主义,首先就要使生产力发展,这是主要的。”当经济改革首先要从经济调整着手时,邓小平在1980年12月又着重强调:“我们今天的调整不是后退,而是前进。”此后,“发展”“前进”的基调始终贯穿于邓小平的讲话之中。

——摘编自李浩《论列宁、邓小平对社会主义经济改革“退”“进”提法之差异和后果》

(2)结合材料一、二和所学知识,指出列宁和邓小平改革基调的结果,并对这两种改革基调谈谈你的认识。