| A.一定程度限制了皇帝专制权力 | B.促使中央权力趋向分散 |

| C.成为制衡中书门下的重要力量 | D.是执掌朝廷政务的中枢 |

| A.顺应了经济全球化的历史潮流 | B.力图避免西方资本主义的弊病 |

| C.吸收中华传统文化的优秀成分 | D.体现了马克思主义的基本原理 |

3 . 阅读材料,完成下列要求。

后发展国家现代化的启动,一般是国家的内部因素和外部世界的外部因素共同作用的结果,外因只能通过内因才会起作用。诚如章开沅、罗福惠等专家指出的:“挑战来自外部,如何回应挑战则多取决于内部。而各种回应方式的效果如何, 又是内因和外因共同作用所致。消极的回应会越来越受制于外部因素,积极的回应却能较多地抵制或克服外部因素的不利影响。”他们认为,讨论中国早期的现代化状况,必须从外因和内因两个方面着手。他们不同意中国“早期现代化迟滞或受挫的主要原因在于内部”的观点,而同意“中国早期现代化的有效动力在于内部”。

——摘自吴松弟等《港口—腹地与中国近代经济地理格局的变迁》

当代学者对后发展国家现代化的道路有不同的阐释。概括当代学者对中国现代化发展动因的观点并予以评述。(要求:观点明确,史论结合,论证清晰)

| A.旨在凸显英国制度的优越 | B.强化了对民族国家的认同 |

| C.反映了君主权威不断增强 | D.源于人权观念的日益深化 |

中国古代经济重心南移

中国古代经济重心自汉至宋发生了明显转移,由北方的黄河流域逐步转移到江南的长江流域。下面是研究这一变化问题的有关材料:

材料一 甲:西汉至北宋南北方人口占全国人口比例的变化

| 西汉 | 唐天宝年间 | 北宋崇宁年间 | |

| 黄河中下游地区 | 70.3% | 57.1% | 29.9% |

| 长江流域 | 20.3% | 38.1% | 54.3% |

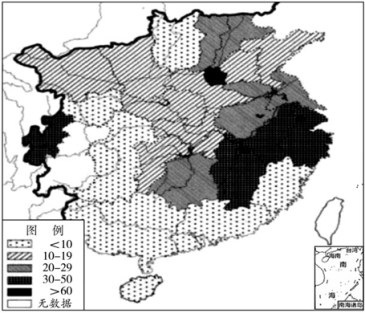

乙:北宋中期土地垦殖率

材料二 宋代东南地区人均耕地越来越少,在土地上从事耕作的农民,无论是主户还是客户都为提高单位面积上的粮食产量而作出各种努力。在精耕细作农业的支撑下,“吴楚之地方数千里,耕有余食,织有余衣,工有余材,商有余货”。故宋人称:“今天下根本在于江淮,天下无江淮不能以足用,江淮无天下自可以为国。”天下根本在于江淮并不夸张,太平兴国六年朝廷规定由江淮漕往京师的粮食为400万石,至道初年增为580万石,大中祥符初年又增至700万石。

——以上材料均摘编自韩茂莉《中国农业地理》

(1)材料一对研究“经济重心南移”有何史料价值,请分别加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代经济重心南移的主要影响。

| A.旧石器时代遗址 | B.新石器时代遗址 |

| C.农业聚落遗址 | D.邦国都城遗址 |

| A.为中国史学研究奠定了理论基础 | B.确立马克思主义为党的指导思想 |

| C.增强了世界对中国历史的认可度 | D.仍无法解决中国史学的研究难题 |

| A.加速了清廷经济的殖民化进程 | B.借鉴了西方的经济发展模式 |

| C.激化了中央和地方之间的矛盾 | D.有效地解决了政府财政困难 |

材料 施肇基(1877﹣1958),民国时期著名外交家,曾历任驻外公使和大使,参与巴黎和会、华盛顿会议等重要国际会议。民国时期,施肇基作为驻外代表,为废除不平等条约四处奔走。1919年,巴黎和会上,在山东问题未能解决时,拒签和约。在华盛顿会议上,为解决山东悬案,力争美国支持。1931年,“九一八”事变后,代表中国政府向国联申诉;在国联会议上,运用国际法,直指日本的侵略,要求国联采取必要措施,并提出解决问题的方法和建议。1934年,美国放弃金本位,实行美元贬值,大量收购白银,中国存银大量外流。中国为阻止白银外流,实行币制改革,施肇基为我国币制改革争取外汇储备和《中美白银协定》的签订作出了重要贡献,避免了全国性金融危机的爆发。在国内混乱和国际压制的背景下,施肇基在维护国家利益和废除不平等条约的道路上艰难前行,他的许多努力虽没有取得结果,但为我国以后的相关交涉奠定了基础。

——摘编自刘永青《施肇基与民国外交》

(1)根据材料,概括施肇基在民国外交方面做出的主要贡献。(2)根据材料并结合所学知识,简评施肇基在民国时期的主要外交活动。

| A.德国社会主义革命时机已经成熟 | B.苏俄应利用国家力量发展生产力 |

| C.调整战时共产主义政策的必要性 | D.一战对俄国无产阶级政权的价值 |