人物1:史学家司马迁

司马迁在《史记·货殖列传》中写道,“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”。 对于经济活动,他认为“‘农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞(泛指开发山泽资源的人)不出则财匮少’,财匮少而山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。”“故待农而食之,虞而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力,以得所欲……各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。”

(1)根据材料,概括司马迁的主要经济观点。(答题不得照抄原文)

人物2:思想家洛克与潘恩

《政府论》的大部分内容其实在1680年前后便已写就,为了切合1689年的形势,洛克在出版时又作了一些补充。该书首先对由来已久的各种君主专制主义学说进行了猛烈抨击。

1776年1月,潘恩写出了一本名为《常识》的小册子,他清楚地说出了人们的心声:君主制是一种糟糕的政体,最好不要采用。大不列颠正在用赋税和贸易限制损害美洲的经济。让一个远在三千英里之外的小岛统治整个大陆,这是愚蠢之举。

(2)结合所学,比较洛克和潘恩对于政体看法的异同点,结合时代背景分析两人出版著作的主要目的。

人物3:科学家钱学森

1950年,旅美科学家钱学森开始争取回归祖国,而当时美国海军次长金布尔说:钱学森无论走到哪里,都抵得上5个师的兵力,我宁可把他击毙在美国,也不能让他离开。1955年,在新中国的外交斡旋下,钱学森终于冲破种种阻力回到了祖国。国外评论家指出,“钱学森的归来,使红色中国的‘两弹一星’提前了20年”。

(3)结合所学,分析美国阻挠钱学森回归祖国的原因;概括我国取得“两弹一星”成就的历史意义。

人物4:一位普通的中国青年

美国《时代周刊》在1984年4月30日的杂志封面上刊登了一位普通的中国青年的照片,他手里拿着可口可乐,面露微笑。图中的英文为:“中国的新面貌,里根将会看到什么?”

(4)根据图片并结合所学,谈谈美国总统里根可能会在中国看到什么。

(1)指出两图所反映的地方行政制度。结合所学,从中央与地方关系的角度分析这两种制度的影响。

历史上,关于科举取士的原则有两种观点。有人主张“逐路(地方行政区划)取人”,有人主张“惟才是择”。明代的科举制划分了“南榜”“北榜”“中榜(安徽及西南诸省)”,分别占录取总额的55%、35010和10%;政府还明文规定各地的录取名额,各州县均有一定的配额,即使面积最小、人口最少的县,也会有人才被录取。

(2)根据材料,说明明朝科举取士所体现的原则,并分析其目的。

梁启超说:“唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。”

请回答:

(1)图1这位将领是 ,他战死于 战役;图2这位将领是 ,他战死于 战役。

(2)《马关条约》规定:“允许日本在中国的通商口岸开办工厂,产品运销中国内地免收内地税。”根据材料结合所学知识,说明该条款给中国社会带来什么严重危害?

(3)1895年4月,日本强迫中国签订《马关条约》的消息传到北京。康有为领导发动了“ ”,使维新思想发展成为爱国救亡的政治运动。1898年初,康有为呈递了《 》,请求光绪帝确定维新变法政策。这个奏折实际上是资产阶级维新派的施政纲领。1898年6月,光绪帝颁布《 》,开始变法。

(4)简要分析戊戌变法失败的原因。

晚清时期的列强侵略与中国探索国家出路简表

| 时间 | 19世纪30、40年代 | 19世纪50~80年代 | 19世纪90年代 | 20世纪初 | ||||||

| 背景 | 西方:19世纪中期,以英国为首的资本主义国家先后完成(①),要求得到更多的市场和原料 | 西方:19世纪七十年代后,主要资本主义国家先后完成第二次工业革命,在要求市场、原料的同时,要求(②) | ||||||||

| 侵略事件 | 名称 | 鸦片战争 | ③ | 边疆危机 | 甲午战争 | ④ | 八国联军侵华 | |||

| 影响 | 中国从一个独立的封建社会逐渐沦为半殖民地半封建社会 | ⑤ | 中国面临亡国危险 | 中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊 | ||||||

| 探索事件 | 名称 | 开眼看世界 | 太平天国运动 | ⑥ | 应对边疆危机 | 戊戌维新运动 | 义和团运动 | 新政和预备立宪 | 辛亥革命 | |

| 成果 | 初步提出向西方学习以求自强的主张 | 沉重打击清王朝统治,引起政治和权力结构变化 | 引进了先进技术;培养了一批人才 | 推动民族资本主义的发展和新思想的传播;一定程度冲击了旧式官僚体制 | ⑦ | 推动革命形势进一步发展;客观上有利于资本主义发展 | ⑧ | |||

(1)请在序号处填写上恰当的内容。

材料一 梁启超认为,近代中国人的民族意识觉醒的表现是,“第一,觉得凡不是中国人,都没有权来管中国的事。第二,觉得凡是中国人,都有权来管中国的事。”

(2)五四运动体现了中国人的民族意识党醒,结合具体事例加以说明。

材料二 (当时在中国采访的美国作家西奥多·怀特、安娜·雅格布)写道,政府在汉口逗留的几个月中,出现了空前未有的最全面的团结……全中国都在动——从沿海漂流到内地,有如混乱的涡流聚集在这个临时的“首都”。许多军阀部队从南方或北方赶来参加战斗……政府成员和共产党人同坐在一间会议室里,讨论制定共同作战计划。

——杨克林、曹洪《抗日战争图志》

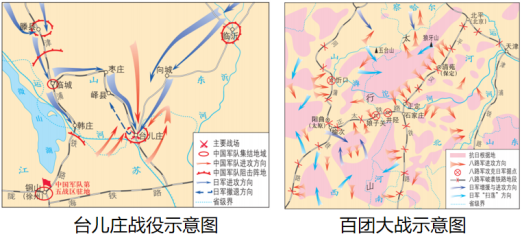

材料三

材料四 随着战争消耗的不断增加……日本的社会经济几近全面崩溃,物资极端匮乏,连粮食和食盐等民生必需品也难以保障……苏联的对日宣传和美国向广岛、长崎投掷两颗原子弹,使日本更难以继续抵抗……日本天皇裕仁以广播形式正式宣布无条件投降。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

(3)依据材料二、三、四,并结合所学,分析抗日战争胜利的原因。

材料一 中华人民共和国外交政策的原则为保障本国独立、自主和领土主权的完整,拥护国际的持久和平和各国人民的友好合作,反对帝国主义的侵略和战争政策。

------《中国人民政治协商会议共同纲领》

(1)材料一说明建国后我国实行的是怎样的外交政策?新中国成立后,党和政府先后采取了哪些外交的基本方针?

材料二

(2)观察材料二中图??,说明中国在日内瓦会议和万隆会议上发挥了怎样的积极作用?

材料三 1955年4月,毛泽东主席曾撰文提出:“应把五项原则扩展到所有国家的关系中去。”1954年12月11日,毛泽东在会见缅甸总理吴努时指出:“我们认为,五项原则是一个长期的方针。不是为了临时应付的。这五项原则是适合我国的情况的,……五项原则也是适合你们国家的情况的,适合亚洲、非洲绝大多数国家的情况的。……”

(3)以我国20世纪70年代的外交成就为例,谈谈你对毛泽东上述言论的理解

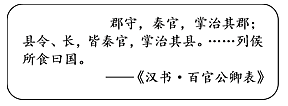

材料一

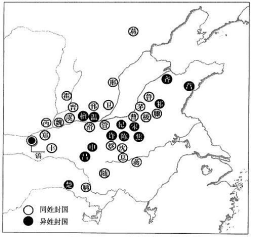

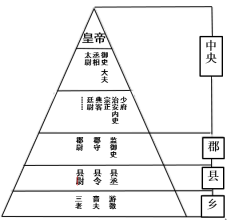

图1 西周政治形势图 图2 秦代政治制度示意图

(1)分别写出图1、图2所揭示的西周和秦代的地方行政制度名称。概述后者较之前者的突出作用。

材料二

(2)依据材料二,概括汉初地方行政制度的特点。结合所学,指出汉武帝为解决此制度带来的弊端采取的措施。

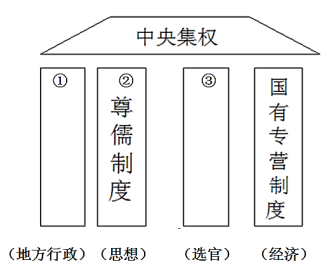

材料三 有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制的国家。中国历史上的众多制度创新,从本质上来说,都围绕着四大基本制度而展开。这四个基础性制度,如四根“支柱”共同支撑起中央集权的“大厦”,历经上千年的打磨和探索,日渐趋于精致完善,在明清时期达到巅峰。(见如图)

(3)根据图示,在③空格内,填写“历经上千年的打磨和探索”的基础性制度。

(4)以汉至唐的史实为据,分别论述②和③的制度是如何加强中央集权的“大厦”的。

材料一 辉煌的过去和衰败的现实之间的强烈反差,使富有社会责任感的志士仁人,首先觉察到了这种危机。从鸦片战争前后开始,中国社会各阶级、各阶层为了民族的生存和国家的兴亡,从不同的阶级立场出发,以各种形式展开了挽救危亡、振兴中华的艰难而执着的探索。

——摘编自张洪波主编《毛泽东思想概论》

(1)举例说明1840—1912年中国社会各阶级挽救危亡、振兴中华的探索。(要求:选择两个阶级各举一例即可,所举事例应体现不同斗争形式)

材料二 1930年1月,毛泽东在《星星之火,可以燎原》一文中指出:红军、游击队和红色区域的建立和发展,是半殖民地中国在无产阶级领导之下的农民斗争的最高形式和半殖民地农民斗争发展的必然结果,并且无疑义地是促进全国革命高潮的最重要因素。

——《中国共产党的九十年》

材料三 匪区的组织很完善——如乡有乡政府,村有村政府,区有区政府,故我们很不容易得到他们的行踪。他们呢?我们一举一动都知道了。他们能得到百姓的帮助的缘故,因为匪区的民众都分了田地。

——某国民党军官的信(1931年)

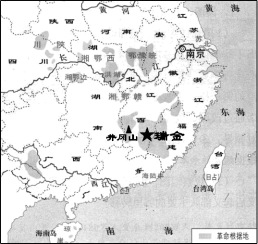

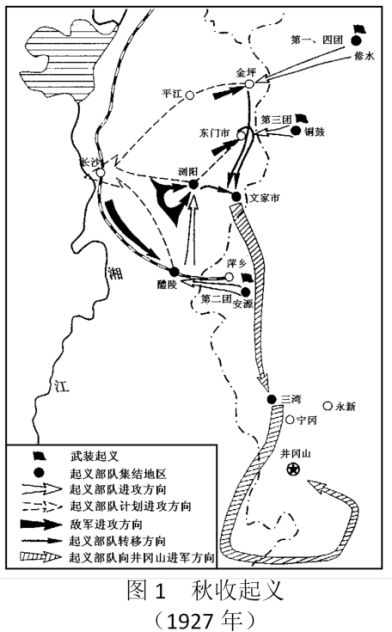

1929—1932年农村革命根据地形势图

(2)依据材料二和材料三并结合所学,概述1929—1932年农村革命根据地迅速发展壮大的条件。

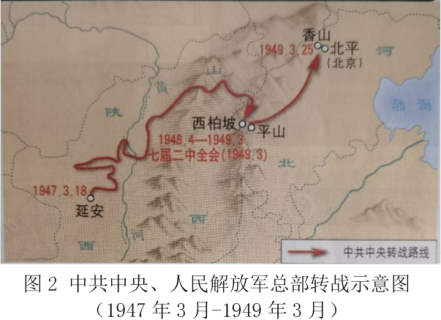

(1)读图1、图2,中国共产党的工作重心经历了哪两次转移?

(2)结合所学评述中国共产党工作重心的转移。要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰。

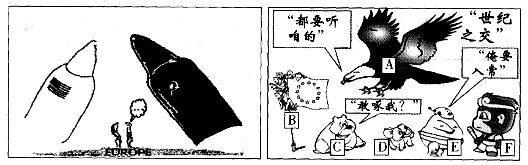

(1)左图底部的英文意为“欧洲”,可以判断:画面中间的两个人指的是 国和 国,它们后来走上联合的道路,其最初的表现是1951年成立的。

A.欧洲煤钢共同体B.欧洲经济共同体C.欧洲共同体D.欧洲联盟

(2)左图中,上方的两枚导弹分别喻指 和 两个国家。

(3)对比左图,右图揭示出:进入21世纪,国际格局呈现出“ ”的局面,多极化趋势进一步发展。请从右图的B、C、D、E和F中任选两个角色,说明其能成为“一极”的理由。

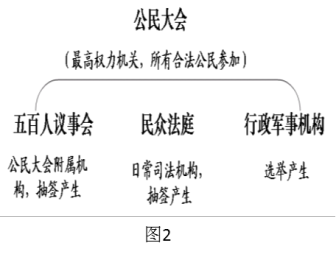

(1)依据图示结合所学,分别指出图1、图2体现的政治制度及其历史影响。

在历史进程中,法律与社会进步有着密不可分的关系。

| 罗马《十二铜表法》 | 英国《权利法案》 | 中国《大明律》 | 《中国人民政治协商会议共同纲领》 | 《法兰西第三共和国宪法》 |

| 美国《联邦宪法》 | 中国《唐律》 | 《中华民国临时约法》 | 《中华人民共和国宪法》(1982年) | 《中华人民共和国村民委员会组织法》 |

(2)阅读上表,从“法律演变与社会进步”的某个侧面,选出三个关键词,提炼一个主题;再补充一个符合该主题的关键词。要求:主题立意明确;关键词的选择应与主题保持逻辑上的一致性。

坚定不移走中国特色社会主义法治道路,坚决维护宪法法律权威,依法维护人民权益、维护社会公平正义、维护国家安全稳定,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力法治保障。

——十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》

(3)结合所学,指出二十世纪九十年代我国推进“依法治国”的重大举措。