邮政源于人们通信的需要,是历史上起源最早、使用最广泛的一种通信方式。

材料一 鸦片战争以后,列强纷纷在中国领土上任意开办自己的邮局,即所谓的“客邮”,不受中国政府的管辖,各自执行本国邮章,使用本国邮票,却加盖中国地名的邮戳。有些国家还利用“客邮”大量贩运鸦片、吗啡等毒品,走私漏税。因清政府无力承担各驻华使馆往来文件的传递事宜,遂于1866年由英国人赫德担任总督的中国海关总税务司兼办此事,这就是“海关兼办邮政”。1878年3月经李鸿章同意,赫德委派德璀琳在天津等五处仿照西欧方式,开始收寄中、外公众邮件,这就是“海关试办邮政”。这一时期中国官方公文、报纸仍由驿站传递,而中国商人和民众不信任海关,仍向民信局交寄邮件,所以形成了邮驿、海关邮政、民信局和客邮并存的局面。1896年总理衙门根据张之洞建议与赫德所提出的邮章,奏请光绪皇帝批准,于当年3月20日开办“大清邮政”,这标志着中国邮政诞生。但是几经周折,中国邮政大权仍在外国人手中。

——摘编自金燕、叶美兰《英国与晚清中国邮政发展研究》

材料二 1949年11月1日中华人民共和国邮电部成立,主管全国邮政和电信工作。1950年1月1日邮电部邮政总局成立。除台湾省外全国建立了各级邮政机构。1953年以后,邮电部加强了邮电事业的建设,提高了业务和技术水平,如加强了以北京为中心的全国邮政网的建设,建立邮电科研、教育和工业基地;建立新的企业管理制度。1998年邮电体制进行了改革,实现了邮电分营。分营之后,邮政成为国民经济体系的一个部分开始独立运营。邮电分营使邮政职工有了自我经营发展的意识,调动了积极性,有利于邮政职工整体素质的提高,为邮政网现代化创造了条件。

——摘编自张毓书《中国邮政:一抹青绿牵万家通天下》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国邮政诞生的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国邮政事业发展的特征。

(3)根据材料并结合所学知识,概括影响中国邮政事业的主要因素。

材料一 宋代城市,除了专门的酒楼、茶馆、食店(风味饭店)、肉行、饼店、鱼行之外,还有许多流动商贩,产品包括点心、干鲜水果、肉脯等不下百种。东京城商铺林立,一应俱全,尤其是来自海外的香料铺也出现在街头,说明当时市民百姓阶层也开始使用香料了。宋代政府让各类商人组成行会,并按行业登记在册,否则就不能从事该行业的经营。盐、茶等商品具有特殊性,往往会由政府专营。

——摘编自刘永加《唐宋时期如何活跃消费市场》

材料二 20世纪30年代国内外严峻的局势催生了国货运动,国民政府工商部严令各省市总商会,国货商品必须冠以国货字样。官办的《广播周报》专门开辟了无线电问答节目,围绕国货访谈展开讨论。此外,民国时期的报馆、杂志社与出版社等亦聚焦于国货运动,登载了各种有关国货运动的文章、评论、条例与统计报告等。在提倡国货运动的声浪中,多数城市富裕家庭衣食住行的必备品至少部分由洋货变为国货。

改革开放以来,我国进出口商品的相关状况

| 时间 | 中国进出口状况 |

| 1978年 | 我国进出口总额只有355亿元,不足2018年的千分之二。 |

| 1979年 | 中国进口第一批可口可乐,这在当时算得上是奢侈品。此后,惠普、通用、东芝、夏普等品牌陆续进入中国。 |

| 1978年到2017年 | 我国出口总额从168亿元提高到15.3万亿元,增长914倍,年均增速为19.1%。2017年中国“双11”购物节吸引了225个国家和地区的消费者,第1分钟就有超过200个国家和地区的买家涌入,手机、服饰、平板电视、笔记本电脑等产品受到海外消费者的热捧。中国人实现了轻松地“买卖全球”,中国则一步步晋升为“世界工厂”,又逐渐转变为了“世界市场”。 |

——摘编自《人民日报》海外版《中国人买卖遍全球》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市消费市场活跃的表现并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪30年代中国近代消费观念的变化,并谈谈你对“中国人买卖遍全球”的认识。

材料一 中国奉行由贤能之士组成政府的原则,对于以此原则为基础的科举考试制度的存在,每一位受过教育的欧洲人都了如指掌……科举考试制度的优点和中国政府的榜样已导致了欧洲和美洲一些最开明的国家采用这种方法以提高其文官的效率。

——《中国记录与传教士杂志(1884年3-4月)》

材料二 西洋方千里、数百里之国,岁入财赋动以数万之计,无非取资于煤铁五金之矿、铁路、电报、信局、丁口等税。酌度时势,若不早图变计,择其至要者逐渐仿行,未有不终受其敝者……欲自强,必先裕饷,欲浚饷源,莫如振兴商务。商船能往外洋,俾外洋损一分之利,即中国益一分之利……事体重大,有裨国计民生,故需官为扶持并酌借官帑以助商力之不足。

——摘编自李鸿章《议复梅启照条陈折》等

材料三 科举是中国文明的最好方面,它的突出特征令人钦佩,这一制度在成千年中缓慢演进;但它需要(就如它将要的那样)移植一些西方的理念以使之适应变化了的现代生存环境。

——《天津条约》美方外交官、传教士丁韪良《中国环行记》(1896年)

(1)根据材料一并结合所学,指出美国在19世纪80年代为“提高其文官的效率”而采取的举措,并说明其对科举制优点的借鉴。

(2)根据材料二,概括李鸿章的经济主张,结合所学举例说明19世纪中后期中国商业经营方式变化的表现。

(3)根据材料三并结合所学,指出19世纪末科举制适应“现代生存环境”的表现。你如何看待李鸿章和丁韪良对他国文明的评价?(阐释要求:史实正确,逻辑清晰,语言通顺,表述成文)

材料 在经济全球化过程中,不同文化之间的相互交流和影响,促进了各国文化的变化和发展,日益频繁的交流与合作将所有的人融入一个整体性的世界之中。现代大众传播媒介已经成为影响和支配人们生活方式的重要手段。反映全人类共同的精神文化的价值观念比以往任何时代都多,如人与人之间的相互尊重、对种族主义的痛恨、对世界和平的热爱等。此外,还出现了某些具有全球性或全人类性的文化现象或课题,这些全球性的问题使得任何一个国家都无法置身事外、袖手旁观。不同文化形态的变化与发展呈现出一种整体的相似性和一致性,这种情形预示着人类将面临一场空前的文化整合。在全球化的过程中,在“全球价值观”与“本土价值观”之间,显然存在着矛盾和冲突。在一个文化多元并存的新世纪里,应该借鉴儒家“和而不同”的思想,将其作为不同文化彼此相处和共同发展的基本原则,只有这样才能促使世界实现和平与发展。

——摘编自刘小英《经济全球化与文化多元化的对立统一关系》

请回答:

(1)根据材料并结合所学知识,简析新世纪文化的交流与认同出现的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出全球化背景下文化发展应该注意的问题。

材料一 元祐二年(1087)十月,泉州港正式成为全国最重要的对外贸易港口之一……出于生存的需要,南宋统治者放宽了对工商业的控制,鼓励发展工商业,使得这一时期的经济发展达到了历史上顶点。由于经济的兴起,城市化进程也有所加快,人们的思想观念也在不断改变。有宋一代,科学技术成果极为丰富,航海技术也相较以前有所提高,以理学为代表的儒家文化也发展到新的高度。由于南北陆路和东西陆路的交通断绝,南宋的大致方针是向北防御,向南发展。因此,面向东南海陆发展与东南亚等国的关系也就成了必然的趋势,而作为海上对外交往中心枢纽的泉州也应时兴起。

——陈炎《海上丝绸之路与中外文化交流》

(1)根据材料一,概括“泉州港成为全国最重要的对外贸易港口之一”的有利条件。结合所学,指出宋代“南北陆路和东西陆路的交通断绝”后海路转趋于发达的两条路线。

材料二 至道光四年(1824),“高家堰大堤溃决,冲毁运道,运河水量激减”。清江浦南北一带“运河底高已达一丈数尺,两淮积淤宽厚,中泓如线。向来河面宽三、四十丈者,今只宽十丈至五、六丈不等;河底深至五、六尺者,今只存水三、四尺,并有深不及五寸者。舟只在在胶浅,进退俱难。”道光五年,黄河再次发生大水……运道淤塞严重,漕船纷纷搁浅于泥淖之中。然而,漕运维系着京师的粮饷供给,道光帝也不得不发布上谕,议行海运。其实,此时实行海运已完全具备相应的条件。一是较元明时期,人们对海道的熟悉程度大大提高,对于海洋航行知识了解的也更多;二是交通工具的改进也使得海运的风险大为降低。……道光帝由于得到了琦善等封疆大吏的支持,遂决定实行海运,批准了他们的奏请。

——《清江浦兴衰研究》

(2)根据材料二并结合所学,分析清江浦城市发展的不利因素。结合材料一、二谈谈你对城市兴衰的认识。

材料三 像伦敦这样的城市,就是逛上几个钟头也看不到它的尽头,而且也遇不到表明快接近开阔的田野的些许征象,——这样的城市是一个非常特别的东西。这种大规模的集中,250万人这样聚集在一个地方,使这250万人的力量增加了100倍;他们把伦敦变成了全世界的商业首都,建造了巨大的船坞,并聚集了经常布满太(泰)晤士河的成千的船只。

——恩格斯《英国工人阶级状况》

(3)根据材料三并结合所学,分析伦敦成为“全世界的商业首都”的必然性,并指出伦敦城市化早期进程的问题。

材料一 下表为20世纪20—60年代苏联社会主义劳动竞赛

| 时间 | 形式 | 简介 |

| 始于1929年 | 劳动突击队竞赛运动 | 倡导提高劳动生产率和劳动积极性。 |

| 始于1935年 | 斯达汉诺夫竞赛运动 | 倡导生产技术革新,提高生产定额,提高劳动生产率。 |

| 始于1941年 | 支援前线生产队竞赛运动 | 倡导建立支援前线生产队,保障卫国战争军需物资供应。 |

| 始于1967年 | 推广“谢基诺工作法” | 提倡精简人员,提高效率,节余资金由企业自行支配,奖励超额完成任务。 |

——摘编自侯宝泉《论苏联社会主义劳动竞赛》

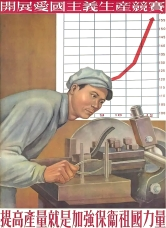

材料二 下为图张凡夫《提高产量就是加强保卫祖国力量》宣传画(1951年)

(1)根据材料一并结合历史背景,简述20世纪20—60年代苏联社会主义劳动竞赛的演变。

(2)某学习小组计划举办“新中国的劳动竞赛”主题展览活动,拟将材料二中的宣传画作为展览内容,请结合历史知识为该宣传画撰写一段简介。

材料一 东盟一体化进程

| 1967年8月 | 印尼、泰国、新加坡、菲律宾和马来西亚发表《曼谷宣言》,宣告东南亚国家联盟成立。 |

| 1976年 | 印尼、泰国、新加坡、菲律宾和马来西亚签署《东南亚友好合作条约》,正式将政治合作列入联盟合作范围,制定经济合作具体原则。 |

| 1984—1999年 | 文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨相继加入东盟。 |

| 2007年11月 | 东盟10国签署《东盟宪章》,宣布政治合作、经济一体化,增强东盟大家庭 意识 。 |

| 2015年12月 | 由政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体三大支柱构成的东盟共同体正式成立,融入了全球经济一体化进程,成为应对地区安全威胁、实施大国平衡战略的机制保障。 |

——摘编自骆永昆《东盟共同体建设的进程、动因及前景》等

材料二 2016年以来,美日印澳等国纷纷出台“印太”战略,表态支持东盟中心地位。但东盟意识到上述战略遏制中国的意图明显,将加剧大国博弈,并且严重冲击东盟中心地位。2019年推出的《东盟印太展望》使东盟面对特朗普政府的印太战略取得了一定的自主权。2021年在中国与东盟规划了中国东盟全面战略伙伴关系的一揽子合作后,东盟对美国提供的合作有选择地接受,对于各种有益的合作项目照单全收。

——摘编自翟篦《以柔制刚——东盟对美国印太战略的选择性合作》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明东盟一体化不断深化的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对东盟与美国“选择性合作”的认识。

材料

|  |

| 图 1 1956 年发行的《中国共产党第八次全国代表大会》纪念邮票,邮票主图为天安门,下端以齿轮为中心,左右对称环绕着麦穗、稻束、 向日葵等。 | 图 2 1998 年发行《中国共产党十一届三中全会二十周年》纪念邮票,邮票主图为《人民日报》 发表十一届三中全会公报的第一版报纸,附图为高楼林立的城市风光远眺。 |

(1)根据材料并结合所学知识,分析两枚纪念邮票设计蕴含的象征意义。

(2)根据材料并结合所学知识,从不同的角度为《中国共产党第十八次全国代表大会》纪念邮票设计两个具有时代特色的元素,并简要说明理由。

材料一15、16世纪以来,整个世界逐渐融为一体,海洋实力的提升、海洋利益的争夺和海洋秩序的塑造也日渐成为西方强国的主要战略指向。葡萄牙和西班牙的海洋战略实质都是以开辟新航路和新土地为先导,通过对海外资源和财富进行暴力掠夺以及对海外领土实施殖民统治,实现了其成为世界性海洋强国的远景规划。英国作为一个纯粹的海洋国家,将海权视为国家兴衰的核心,在战略上既合理地发挥了其环境的优势,又充分与自身的国内基础相契合,从而在海洋时代成为世界体系的霸主。同时,作为陆地文明居于主导的国家,法国与俄国也将海洋崛起视作国家战略的关键目标,并长期拥有着强大的地区影响力。

材料二在欧洲列强步入海外殖民阶段时,中国也开始重视海洋。魏源提出以“师夷长技以制夷”为核心原则,改漕运为海运以发展海商,并通过建立新式海军而掌握海权。第二次鸦片战争后,洋务派在大力发展海防和海军的同时,也促进了国家海洋机制的构建,仿照西方列强的“海部成例”,专设海军衙门;而后梁启超的弟弟梁启勋吸收了西方“海权学说”的观点,阐明了控制海洋对于提升国家实力的意义和商贸方面的战略价值。辛亥革命后,孙中山提出了一种战略性的构想,即对内收回海关主权,对外争夺太平洋海权,重视陆海统筹。孙中山逝世后,南京国民政府时期的海洋政策主要针对航运贸易和海军建设展开,如积极建造港口、疏通航道,整顿招商局,同时创办航海专科学校,培养中国船长人才,仿照美欧国家的建制,成立海军部等,国民政府这些举动旨在重建中华民国海军,力图发展海权。

——以上材料均摘编自刘笑阳《海洋强国战略研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代以来西方大国重视建设海洋强国的原因及影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国海洋发展之路与西方的不同之处。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对今天我国建设海洋强国的认识。

材料一: 19世纪中叶之前,改善公共卫生一直是地方志愿团体或地方政府的工作,英国的医院和诊所大多由私人慈善组织资助。工业革命推动了人口的爆炸,城镇人口的过度拥挤叠加污秽的居住环境严重恶化了人们的健康,出现了很多的婴儿死亡率,据统计,1842年在英国工人的孩子中有一半不满5岁即死亡。恶劣的工厂环境和超负荷的压迫劳动使工人的健康严重透支。在英国扫烟囱的童工中,时有因劳累过度掉入烟囱中或被烧、烫伤,由于没有洗浴卫生设施,发生了在历史上轰动的扫烟囱工阴囊癌事件。伦敦工人、商人和贵族的平均死亡年龄分别为22、33、44岁。

材料二: 19世纪上半叶,英国律师查德威克提出疾病是贫困的根源而不是相反。他于1842年出版了一本研究公共卫生的著作《大不列颠工人群众的公共卫生状况之报告》,支持公共污物导致疾病,而疾病加重公共开支的观点。1845年,英国的一份官方报告建议各地要有单一的公共卫生主管机构,负责有关排水、铺路、净水、供水等工作,并且要求主管当局规范建筑物的兴建准则。1848年,英国议会通过了一项《公共卫生法案》,要求监管城市清洁卫生、排除“讨厌的麻烦事”以及提供清洁自来水等。英国在中央政府设立国家卫生委员会,这个机构到1919年发展成为具有广泛影响的公共卫生部。

——摘编自武斌《记疫 :祈祷、隔离与共生》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪中期英国公共卫生问题严重的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳英国公共卫生运动的特点。