材料一 在古代中国,文化向来是统治者的专利品,辛亥革命前后,为向人民普及革命和宣传新思想的需要,白话报开始创办起来了。南京临时政府公开宣布禁止吸食鸦片、必须剪发辫、禁缠足、废除跪拜礼、禁止贩卖人口等陋习。辛亥革命前后,邹容所写的《革命军》秘密发行量达110万册。武昌首义后四十天,《时报》评:虽乡氓妇稚,莫不有‘革命’二字于脑筋中。还有一位文化人称当时城乡,“目之所到,今日开会,明日结社,不曰男女平权,即曰财产均等‛。

陈独秀所说的‚最后觉悟‛,指的是政治觉悟和伦理觉悟,后者是‚最后觉悟之最后觉悟‛,也即是说人民仅依靠制度上的改变,并不能挽救中国,而要靠人的觉悟,人由古代的人,转变为近代的人。一些先进分子认识到仅有个人解放还不够,进一步提出‚改造社会‛的主张,李大钊就呼吁青年‚另外创造一种新生活‛。

——摘编自冯祖贻《承上启下推进中国文化近代转型》

材料二 近代中国最伟大作家鲁迅那样的一些抱怨最深的人完全拒绝它(传统文化)。鲁迅等人一针见血地指出,所有这一切的原因不在于外国的侵略、占领和特权,而存在于中国传统的腐朽之中,这个传统曾经一度光荣且成就辉煌,但现在已经可悲地无能而道德沦丧。

改革开放以来,人们逐渐承认了中国传统的丰富,相信它能够给予正在为解决现代化问题而奋斗的民族以力量。中国仍在为找出自身特点而努力,它需要制定切实可行的办法将排外主义、发展模式(这必然在很大程度上要有赖于西方的技术和组织形式)和传统价值观结合在一起。

——摘编自罗兹·墨菲《亚洲史》

(1)根据材料一,概括辛亥革命前后中国近代文化转型的主要表现,并结合所学知识简析其原因。

(2)根据材料二,指出中国人传统文化观念的变化。综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对传统文化变革的认识。

材料一 为了维护家庭的稳定与和谐,古代思想家们提出了父慈子孝、夫义妻顺、兄友弟悌等家庭伦理道德规范。中国传统家庭伦理以父慈子孝作为调节父子关系的基本行为规范,从根本上服从于“父为子纲”。它片面地强调“子孝”,否定了子女的独立人格,维护了传统家庭中不平等的尊卑制度。随着宗法制度的巩固和加强,夫权逐渐强化,男尊女卑、夫主妻从等伦理规范也随之被强化。在传统社会中,人一出生便被包围在层层的家庭关系中,个人是血缘链条上的一个环节,上以继宗庙,下以续万世。政治以伦理为本位,伦理以血缘为原型,最终的原理是家庭血缘的情理上升为国家政治的法则。

——摘自王苏《试析传统家庭伦理的内容及其特征》

材料二 在中国近代史上,历次思想解放运动都提出了“婚姻革命”的口号。20世纪初,有人用西洋音乐简谱写了一首《自由结婚纪念歌》,歌词中有这样一句“世事新,男女平等;文明国,自由结婚乐"。明末清初,随着西学的传入,进步知识分子对传统婚姻陋俗的批判,人们的婚姻观念发生了一些变化。清末民初的婚姻变化体现了这一点,浙江遂安“近自妇女解放声起,离婚别嫁亦日益见多”。太平天国运动、维新变法、辛亥革命、新文化运动都不同程度地批判了传统的“男尊女卑”观念,把妇女问题作为改造社会的基本问题。1920年,陈独秀在《新青年》上发表《男系制与遗产制》一文,文章建议男女平等地拥有财产继承权,女子也能继承遗产。第一次世界大战后,欧洲各国离婚率上升,中国一些留学生受其影响,亦热衷于离婚。

——摘自李桂梅《略论近代中国家庭伦理的嬗变及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代家庭伦理的主要特征,试从不同角度说明其成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代家庭伦理的新变化,并分析原因。

材料一 进入明代中叶以后,新经济因素滋长,城镇规模不断扩大,社会危机在不断加深。王阳明以为当时读书人沉溺于理学,无补于社稷安危。他力求建立有效的统治学说,认为一切事物都产生于人心,说“心外无物,心外无理”。同时王阳明也提出人人皆有良知,人人都可以成为圣人,“见父自然知孝,见兄自然知涕,见孺子入井,自然知恻隐,此便是良知”。他还提出“以吾心之是非为是非”,不必以孔丘和朱熹的语录为真理。程朱理学主张天理的他律性,天理成为外在的道德律令。王阳明良知自律思想架起了道德内化与道德外化的桥梁,高扬了个体的自主性和自律性,从而把人从外在天理的奴性中解放出来,从这个意义上说,有人称王阳明为中国的马丁·路德,确有一定道理。

——摘编自胡万年《王阳明良知自律的研究》等

材料二 中世纪西欧社会处于基督教的绝对统治之下,各种社会弊端丛生。自12世纪开始,伴随着城市经济的发展……开启了宗教改革的进程。马丁·路德宗教改革的核心是“因信称义”,即凭借内心对上帝的信仰就可以得救,无须事功或苦修。这使他最终从“因信称义”引申出“人人皆僧侣”这个直指天主教的革命性原则。因此,路德的“因信称义”的神学思想实现了将灵魂获救的根据从外在的教会向内在的信仰转换,把灵魂得救的钥匙从教会和神职人员手中转移到了每一个拥有真诚信仰的平民信徒心中。……王阳明思想中确实存在着突出人的主体地位的倾向,但是就其对人的规定以及对所置根其中的社会生活所影响的深度和广度而言,又都远远不及欧洲同时期宗教该改革运动。

——摘编自黎玉琴《王阳明关于"人的发现"及其比较》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出阳明心学是如何继承发展儒家学说的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括王阳明与马丁·路德两者思想提出的相似背景,指出两种思想的相通之处和不同之处。

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一唐代宰相姚崇提出为官者需“廉慎”。一是要“慎乎在位”,因为“禄厚官尊”“为政以公”,所以为官者“固当耸廉勤之节,塞贪竞之门”,持节、勤廉、反贪是做官的基本要求。二是要“以廉慎为师”。他认为起贪心会产生突祸,“贪则灾之所起”,所以“苟自谨身,必无谤耻”,“欲无悔吝,不若守慎”,这是为官“自省”的要求。三是要“如镜之明”。他指出,“当官明白者”要有“冰壶之德”,要达到“如镜之明,如镜之洁”。

——摘自陈京春《唐代文人廉政思想的现代意义》《光明日报》2017.4.24

(1)根据材料一并结合所学知识,概括姚崇“廉慎”思想的主要内容并说明其意义。

材料二毛泽东认为,不受监督的政权,势必会导致腐败。要彻底克服政府被少数人“所得而私”的现象,真正做到政治廉洁,必须建立真正的民主制度才能为廉政提供有力保证。他在《新民主主义论(1940年2月)》中提出,全国各级人民政府应由各级人民代表大会选举产生,而且“只有民主集中制的政府,才能充分地发挥一切革命人民的意志,也才能最有力量地去反对革命的敌人。”他还强调指出:“‘非少数人所得而私’的精神,必领表现在政府和军队的组成中,如果没有真正的民主制度,就不能达到这个目的,就叫做政体和国体不相适应。”因为,“只有这个制度,才既能表现广泛的民主,使各级人民代表大会有高度的权力;又能集中处理国事,使各级政府能集中地处理被各级人民代表大会所委托的一切事务,并保障人民的一切必要的民主活动”。

——摘编自靳士信《毛泽东的廉政思想及其实践》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括毛泽东的廉政思想;比较姚崇和毛泽东的廉政思想,说明两者产生背景的不同。

材料 伦理一般指指导行为的观念,它不仅包含处理人与人、人与社会和人与自然之间关系的行为规范,也蕴含着行为规范背后的道理。关于儒家伦理与现代市场经济的关系问题,概括起来大致有三种基本观点:一种是认为儒家伦理与现代市场经济根本对立、难以相容,完全否认儒家伦理在现代市场经济中的积极作用;一种则认为儒家伦理完全可以与现代市场经济结合起来,在市场运行中发挥积极作用,甚至认为只有儒家文化才是拯救当代世界的良药;还有一种观点则对儒家伦理与市场经济的关系持分析态度,认为儒家伦理从总体上已不可能适应现代市场经济的要求,其封建性的糟粕将对市场经济的发展起阻碍作用。同时又认为儒家伦理中一些积极因素可以融合于市场经济中,并对市场经济的发展起着积极作用。

请结合所学知识,选择材料中的任一观点进行论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

君之所贵者,仁也。臣之所贵者,忠也。父之所贵者,慈也。子之所贵者,孝也。兄之所贵者,友也。弟之所贵者,恭也。夫之所贵者,和也。妇之所贵者,柔也。事师长贵乎礼也,交朋友贵乎信也……有德者,年虽下于我,我必尊之;不肖者,年虽高于我,我必远之。慎勿谈人之短,切莫矜己之长……诗书不可不读,礼义不可不知。

——朱熹《朱子家训》

材料二

康有为坚决反对封建礼教中的一些陋习,他不但阻止女儿裹足还成立了不裹足会,希望通过破除这种愚昧的残忍行径减轻更多妇女的痛苦。他把教育作为开展维新运动的一个主要手段,注重学生德智体的全面发展,对学生们关心时事、独立思考、通经致用、挽救世变有着很好的启蒙作用。他著书立说,在《新学伪经考》《孔子改制考》和《大同书》中描绘了理想的政治蓝图,希望通过社会变革,寻求解决社会现实问题的方案。他一生有很多探寻中国道路的实践,其中公车上书和戊戌变法运动是影响比较大的政治实践。虽然变法最终被封建顽固势力所扼杀,但这些变法的具体方案无疑是中国向近代化方向迈进的先进性举措。

——摘编自《论康有为家国情怀的时代价值》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括《朱子家训》中所倡导的治家理念并指出其时代意义。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括康有为“家国情怀”的表现并指出其时代背景。

7 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

天算推步之学,中法固远不逮西法,今法固大胜于古法,以疏密之不同也。故韬以为古法有用而今法无用。今法易时必变,而古法可以历久无弊。……数者六艺之一耳,于学问中聊备一格。……即使天地间尽学此法,亦何裨于身心性命之事,治国平天下之道;而使天地间竟无此法,亦非大缺陷事也。若夫鸟兽草木之学,其精者谓能得一骨可知全体,得一叶可辨全株,徒闻其语,未见其人。

﹣﹣王韬《弢园尺牍》卷四

材料二

天之聚数十西国于一中国,非欲弱中国,正欲强中国,非欲祸中国,正欲福中国。故善为用者,可以转祸而为福,变弱而为强。不患彼西人之日来,而但患我中国之自域。无他,在一变而已矣。

﹣﹣王韬《弢园文录外编》卷五

材料三

顾论者徒夸张其水师之练习,营务之整顿,火器之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛,煤铁之充足,商贾之转熟负贩及于远近,为足见其富,递以为立国之基在此。不知此乃其富强之末而非其富强之本也。英国所恃者,在上下之通情,君民之分亲。

﹣﹣王韬《弢园文录外编》卷四

材料四

王韬这一代,也只有这一代,才经历了中国近代史上从无火车到有火车的巨大跃进。这些也同样适用于王韬和孙中山个人。虽然孙中山代表了革命进程的稍晚阶段,在这种意义上他比王韬要新。但若就他们个人一生所包括的文化变化容量而言,从代际变化的相对观点(而非积累或展望的观点来看),王韬却比孙中山要新。

﹣﹣【美】柯文《在传统与现代性之间﹣﹣王韬与晚清改革》

(1)根据材料一,概括王韬有关中西文化的观点。

(2)根据材料二、三和所学知识,指出王韬思想较之前有哪些变化?试分析其思想发生变化的原因。

(3)结合材料和所学知识,你是否赞同材料四的观点,请谈谈你的看法并简要说明原因。

材料 一汉初的官僚基本上来源于世袭、捐资及察举,这种人才选拔制度造成官僚结构的混乱和素质的低下。因此,董仲舒在《对贤良策》中提出“养士之大者,莫大乎太学。太学者,贤士之所关也,教化之本原也。”他不仅把太学看作是培养人才的场所,而且也把它作为推行教化的手段及官僚选拔的基地。汉武帝接受董仲舒的建议,并批准丞相公孙弘提出的创立博士弟子员制度的建议。为博士设置博士弟子员(即太学学生),是中央官学——太学正式成立的标志。太学的学习内容以传授儒家经典为主。太学学生学习一年,精通一经就可以入仕的规定,使得政府直接控制了受教育者的政治前途,并就此确立了我国古代高等教育两千年不变的性质——培养国家后备官僚。

——《中国古代太学与欧洲中世纪大学之比较》

材料二 中世纪后期,大学在意大利、法国和英国的文化中心城市兴起。它们多由当时已有的城市学校和主教学校发展而来。如1150年正式成立的被誉为“欧洲母大学”的巴黎大学,便由巴黎圣母院教堂学校演变而来。这一时期的著名大学还有英国的牛津大学(1168年)剑桥大学(1209年);意大利的那不勒斯大学(1224年);法国的蒙特利尔大学(1181年)等。当时大学一般开设文学、神学、法学和医学四大学科,文学最初是其他学科的基础,后来才独立成科,“七艺”是其主要课程。“七艺”的起源可追溯到古希腊,一般包括文法、修辞、逻辑学、算术、几何、天文以及音乐,后来又增加了自然科学、历史、地理等课程。

——刘明翰《欧洲文艺复兴史·教育卷》

(1)根据材料一和材料二并结合所学知识,分别指出中国太学与西欧大学产生的社会背景。

(2)结合材料一和材料二及所学知识,概括中国太学与西欧大学的不同之处,以及二者所导向的社会观念的差异。

9 . 材料一

“春耕、夏耕、秋收、冬藏,四者不失时,故五谷不绝,而百姓有余食也;污地渊沼川泽,谨其时禁,故鱼鳖优多而百姓有余用也;斩伐养长不失其时,故山林不童(光秃秃的样子),而百姓有余材也。”

一一《荀子·王制》

“罪莫大于多欲,祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。”

一一《老子》

“欲致鱼者先通水,欲致鸟者先树之,水积则鱼聚,木茂则鸟集

——《淮南子·说山训》

“诸部内有旱、涝、霜、雹、虫、蝗为害之处,主司应言不言,及妄言者,杖七十……诸弃毁官私器物及毁伐树木,庄稼者,准盗论。”

——《唐律疏议·杂律》

材料二

1854年,英国又爆发了第三次霍乱,伦敦在10天中就有500人死亡,1866年,霍乱第四次爆发。如果说霍乱的爆发是水污染的原因,那么,各种烟气、热气和毒气也直接带来了多种呼吸道疾病的流行。在英国,肺结核、支气管炎、肺炎、上呼吸道感染已经成为常见病和导致死亡的最大原因。

——据李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

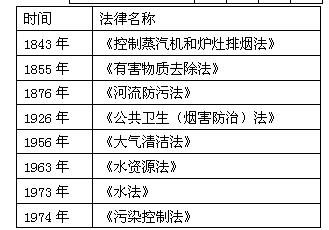

材料三:近代以来英国针对空气污染和水污染的部分法律

——据梅雪芹《历史学与环境问题研究》

材料四

近代工业革命200年来……谁该承担主要责任就不言自明。无视历史责任……是毫无道理的。发达国家如今已经过上富裕生活,但仍维持着远高于发展中国家的人均排放,且大多属于消费型排放;相比之下,发展中国家的排放主要是生存排放和国际转移排放。

——据温家宝在丹麦哥本哈根气候变化会议领导人会议上的重要讲话

(1)根据材料一,概括古代中国传统思想中蕴含的环保思想

(2)概括材料二所反映的问题,结合所学知识简要分析其出现的原因。

(3)材料三说明了什么问题?列举第二次世界大战以来资本主义发展中出现的有利于环境改善的因素。

(4)依据上述材料并结合所学知识,从“历史责任”和“国际转移排放”的角度,简要说明发达国家在改善全球环境方而应该承担主要责任的原因。

阅读材料,回答问题。

材料一 在广泛吸收前人的优秀成果的基础上,牛顿最终成为近代科学领域的又一个巨人,在提到自己成就时他说,“假如我比别人看得远些,那是因为我站在巨人们的肩上。”

(1)据材料一并结合所学知识,指出为什么当时是一个“巨人”辈出的时代。

材料二 几百年来,《自然哲学的数学原理》一直是天文学和宇宙学思想的基础,牛顿力学的非凡成功甚至给诸如心理学、经济学和社会学等各个不同领域的工作者也留下了极其深刻的印象,以致他们试图在解决各种问题时以力学或准力学为楷模。启蒙运动的科学就是“牛顿的”。其哲学就是“牛顿主义”的哲学。但由于牛顿学说本身的机械决定论性质,充满机械唯物论精神的启蒙思想也不可避免地带有形而上学的武断。

(2)据材料二,概括牛顿科学成就对近代社会发展的主要影响。

材料三 《自然哲学的数学原理》完成后,牛顿便着手研究《圣经》,手稿达150万字,竭力在天体力学中寻找“上帝”存在的证据,坚信行星有序的围绕太阳运转,是由于上帝的第一推动力。

材料四 1942年,牛顿诞生300周年时,凯恩斯在演讲时说“牛顿不是那个理性时代的第一人,他是最后一个术士”;爱因斯坦说“只有把他的一生看作为永恒真理而斗争的舞台上之一幕才能理解他”。

(3)综合上述材料,谈谈你对凯恩斯和爱因斯坦观点的认识。