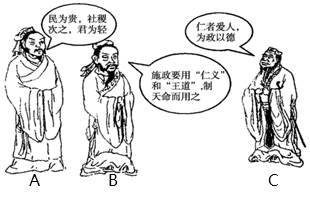

材料一 漫画《思想家的话语》:

(1)依据材料一中三位思想家的主张,指出人物A、B、C分别是谁?A在政治上的核心主张是什么? C的思想体系的核心是什么?

材料二 汉武帝和他的近臣将所谓“儒术”扩展之后延长,以至包括了有利于中央集权官僚政治所必需的种种理论与实践的步骤。孔子所提倡的自身之约束,人本主义之精神等全部构成 了官僚集团行动上的规范。

——黄仁宇《大历史》

(2)结合所学知识回答汉武帝时期儒学的“扩展”与“延长”的具体表现是什么?

材料三 凡天下无地而得安宁者,为君也。是以其未得之也,荼毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然,日:我固为子孙创业也。其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,日:此我产业之花息也。然则,为天下之大害 者,君而已矣!

——黄宗羲《明夷待访录》

(3)材料三反映了什么政治观点?产生这种思想的决定性因素是什么?

材料一 这样的结论就是主张以法律为治了;建立(轮番)制度就是法律。那么,法治应当优于一人之治。……应该承认邦国必须设置若干职官,必须有人执政,但当大家都具有平等而同样的人格时,要是把全邦的权力寄托于何一个个人,这总是不合乎正义的。我们应该注意到邦国虽有良法,要是人民不能全都遵循,仍然不能实现法治。法治应包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订得良好的法律。人民可以服从良法也可以服从恶法。

——[古希腊]亚里士多德著,吴寿彭译《政治学》

材料二 孟德斯鸠认为在一个自由的国度里,人民应该拥有统治自己的权利,“立法权应该由人民集体享有”。可是,他马上意识到在一个大国中实际操作的困难。又提出,人民拥有最高权力的体现应该是选举人民自己的代表。从“立法权应该由人民集体享有”到建立由人民代表组成的立法机关,是其理论中最具智慧的表述。他把自由分为“政治的自由”和“哲学上的自由”。特别强调自由是“可以说或写一切法律所没有明文禁止说或禁止写的东西”,自由是“做法律所许可的一切事情的权利”。认为有效防止掌权者滥用权力,政治自由和生命安全才能够从根本上得到保证。

——摘编自李宏图主编《欧洲近代政治思想史论》

(1)概括亚里士多德(公元前384-公元前322年)的“法治”主张。

(2)依据材料并结合所学知识,评述孟德斯鸠的观点。

材料一:是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作……欲制外夷者,必先悉夷情始;欲悉夷情者,必先立译馆,翻夷书始……夷之长技三:一战舰,二火器,三养练兵之法。

——《海国图志》

材料二:1898年,张之洞在〈劝学篇〉中说道:“中国之祸不在四海之外,而在九州之内。”宣传“民权之说,无一益而有百害”。他提倡:中学为体,西学为用。

材料三:1898所,《孔子改制考》问世,对当时思想界震动很大,被梁启超形容为“火山喷发”。这一著作打着孔子的旗号宣扬维新变法理论,还借用进化论的观点,论证了君主立宪制是符合社会发展的潮流的。

——人民版《历史必修三》

材料四:我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗。

——李大钊《再论问题与主义》

材料五:“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”

——孙中山《民报》发刊词(1905年)

(1)材料一中的作者是谁?他提出了什么思想?

(2)材料二中的“中学为体,西学为用”是近代哪一派的观点?该观点的实质是什么?

(3)材料三应是哪一派别提出的?依据材料指出他们的政治主张是什么?

(4)材料四中提到的“两位先生”指的是什么?它们在救治中国的黑暗方面起到了怎样的作用?

(5)结合所学知识,指出材料五为哪一革命组织的革命纲领?孙中山后来将这一革命纲领进一步阐发为什么思想?他何时实现了“创立民国”的梦想?

(6)通过上述材料,归纳中国近代前期思想领域(向西方学习)发展变化的主要趋势。

材料一

材料二

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

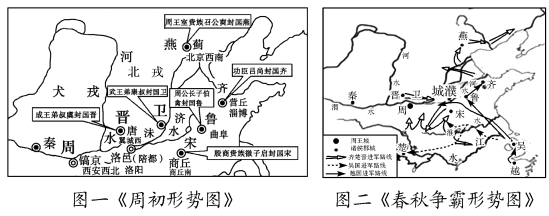

(1)观察材料一中的地图,图一主要体现了我国古代的什么政治制度?图二反映出当时社会出现了什么现象?这一现象的出现产生了什么历史影响?

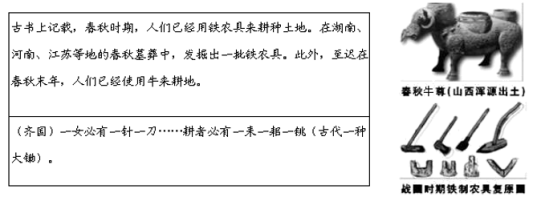

(2)依据材料二中图三和图四说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?

(3)结合秦汉两朝的相关史实,说明“百家争鸣”对后世所产生的社会影响。

(1)请按专题概括14~18世纪中外历史发展的阶段特征。

(2)请选取图中的一个专题、一个时间段进行中外对比,并得出你的认识。

(3)请仿照上述整理历史知识的方法,列出1900~1920年的中外历史大事。

材料一

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑在亲属和公子之间进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

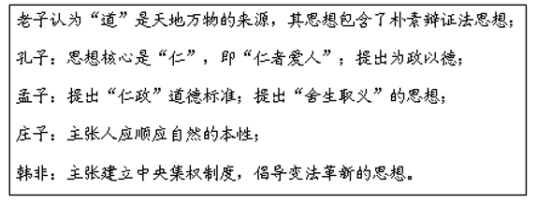

材料四 先秦诸子百家的部分主张

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加以印证。

| 学派 | 观点 | 史实 |

| 示例:道家 | 道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础 | “道”是天地万物的来源,包含了朴素辩证法思想 |

材料一 先秦时期,有关“天下”的一些论述,如下表。

文献出处 | 文献内容 |

《尚书·周书·立政》 | 方行天下,至于海表,罔有不服,以觐文王之耿光,以扬武王之大烈 |

《诗·小雅·北山》 | 普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣 |

《周礼·夏官·职方氏》 | 职方氏掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民与其财用 |

材料二 何言乎王正月?大一统也。

(徐彦疏)王者受命,制正月以统天下,令万物无不一一皆奉之以为始,故言大一统也。

——《春秋公羊传注疏》卷一

今人注释:“大”,重视、尊重;“一统”,指天下诸侯皆统系于周天子。后世因此称统一王朝的统治为“大一统”。

——摘编自张文国主编《古文观止辞典》

材料三 黄宗羲重新建构了中国思想传统中的天下观,在他看来,天下是天下百姓的天下,而不是皇帝的“囊中之私物”。从“为天下非为君也,为万民非为一姓也”的观念出发,黄宗羲强调君臣应该合理分配职权,共治天下。在他看来,理想的社会应该是“以天下为主,君为客”。遗憾的是,现实的社会往往却是“君王为主,天下为客”。这样的专制君主,“以天下之利尽归于己,天下之害尽归于人”。黄宗羲激愤地说:“为天下之大害者,君而已矣!"他对君主专制进行了前所未有的猛烈批判!

——摘编自刘勇强编著《集成与转型——明中叶至辛亥革命的精神文明》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,概括先秦时期天下观的内容,分析其对秦汉历史的影响。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明黄宗羲天下观的含义,并分析形成的背景。

材料一 马克思和恩格斯吸收了德国古典哲学家黑格尔的历史辩证法思想,仔细研究英国经济学家亚当·斯密等人的著作,他们对圣西门、傅立叶、欧文等人的思想也做了批判考察。当时,英国、法国、德国都出现了令资产阶级震惊的工人运动。

(1)从材料一可以看出马克思主义诞生的条件有哪些?

材料二 巴黎公社的许多革命措施开启了社会主义政治文明建设的第一步,它为现代政治文明建设提供了许多有益的经验,但由于当时的物质文明、精神文明不够健全,巴黎公社没有妥善处理好政治文明与这两种文明的关系;况且,直接选举、全民选举等政治文明措施超过了当时的历史条件,很难落到实处,最终也导致了巴黎公社失败。

——丰云《论巴黎公社的革命措施与社会主义政治文明建设的关系》

(2)根据材料二和所学知识,说明巴黎公社开启了哪些重要的社会主义政治文明建设?这些文明建设难以实现的根本原因是什么?从唯物史观的视角可以得出什么结论

材料三 中华民国成立后,和平、秩序和统一并未出现。道德沦落、君主复辟和军阀割据长期困扰着孙中山,他求援的西方政府只支持各地军阀,对他发展中国的计划完全不感兴趣。而受过西式教育的新知识分子纷纷鼓吹在国民生活的哲学思想领域进行激烈的变革,那些对凡尔赛和会极度失望的知识分子在俄国布尔什维克革命的影响下,开始转向马克思主义。

——摘编自徐中约(美)《中国近代史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概述马克思主义在近代中国传播的主要因素。

材料四

(4)材料四中两图所示历史事件选择的革命道路有何差异?简要说明选择道路差异的原因。

材料五 恩格斯1895年在一篇文章中写道:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。列宁也曾经说过“现在必须弄清一个不容置辩的真理,这就是马克思主义在必须考虑生动的实际生活,必须考虑现实的确切事实,而不应当抱住昨天的理论不放,因为这种理论和任何理论一样,至多只能指出基本的、一般的东西,只能大体上概括实际生活中的复杂情况。”

(5)从恩格斯、列宁的论述中你得到哪些启示?

张之洞,清末著名的地方重臣代表人物,曾主持筹办了三十多个工厂和五条铁路。光绪二十四年(1898年)张之洞撰写了《劝学篇》一书,该书分为内外篇。内九外十五,共二十四篇。

阅读材料,回答问题。

……今日之世变,岂特春秋所未有,抑秦汉以至元明所未有也。……海内志士,发愤扼捥,於是图救时者言新学,虑害道者守旧学,莫衷於一。旧者因噎而食废,新者歧多而羊亡;旧者不知通,新者不知本。

……内篇务本,以正人心,外篇务通,以开风气。……兹内篇所言,皆求仁之事也,外篇所言,皆求智求勇之事也。

内篇:同心第一、教忠第二、明纲第三、知类第四、宗经第五、正权第六、循序第七、守约第八、去毒第九;外篇:益智第一、游学第二、设学第三、学制第四、广译第五、阅报第六、变法第七、变科举第八、农工商学第九、兵学第十、矿学第十一、铁路第十二、会通第十三、非弭兵第十四、非攻教第十五。

二十四篇之义,括之以五知:一知耻,耻不如日本,耻不如土耳其,耻不如暹罗,耻不如古巴;二知惧,惧为印度,惧为越南缅甸朝鲜,惧为为埃及,惧波兰;三知变,不变其习不能变法,不变其法不能变器;四知要,中学考古非要,致用为要,西学亦有别,西艺非要,西政为要;五知本,在海外不忘国,见异俗不忘亲,多智巧不忘圣。

——摘编自(清)张之洞《劝学篇》

问题:

(1)《劝学篇》成书的时代,中国面临怎样的形势?张之洞属于哪一派别?

(2)与以往思想相比,张之洞思想有哪些新特点?

(3)综合材料和所学知识,你如何看待晚清张之洞的思想?

材料一 下表为严复早期经历简表

时间 | 主要活动 |

1867年 | 入福州船政学堂学习驾驶 |

1871年 | 在“建威”“扬武”舰实习 |

1877年 | 被选派前往英国学习轮船驾驶 |

1879年 | 任福州船政学堂教习 |

1880年 | 任北洋水师学堂教习 |

1890年 | 任北洋水师学堂总办 |

(1)根据材料一,说明严复早期经历的时代背景。

材料二 第由是而观之,则及今而图自强,非标本并治焉,固不可也。不为其标,则无以救目前之溃败;不为其本,则虽治其标,而不久亦将自废。标者何?收大权、练军实……至于其本,则亦于民智、民力、民德三者加之意而已。果使民智日开,民力日奋,民德日和,则上虽不治其标,而标将自立。

——严复《原强》(1895年)

(2)根据材料二,指出在对“自强”问题的认识上,严复与洋务派相比有何进步之处。

材料三 吾国今日道德之根本问题,乃在革除昔日一本不易旧道德之观念,而建设今日因时制宜新道德之标准。就目前之情势观之,应规定者约有三事:(一)注重人道主义,以平等博爱诸德实行之;(二)发达个人之利己心;(三)主张极端之自由思想。

——摘编自吴康《论吾国今日道德之根本问题》

(3)根据材料三,指出作者所说的“旧道德观念”指的是什么。作者所提出的“新道德标准”的思想来源又是什么?

材料四 自西洋文明输入吾国,最初促吾人之觉悟者为学术,相形见绌,举国所知矣。其次为政治,年来政象所证明,已有不克守缺抱残之势。继今以往,国人所怀疑莫决者,当为伦理问题。此而不能觉悟,则前之所谓觉悟者,非彻底之觉悟,盖犹在惝恍迷离之境。吾敢断言曰:伦理的觉悟,为吾人最后觉悟之最后觉悟。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

(4)根据材料四,概括近代中国人渐趋觉悟的发展阶段。结合新文化运动的背景,说明“道德伦理革命”出现的原因。

材料五 我们今日的环境,真是不幸极了:社会的种种组织、风俗、制度,都是过渡时代、“青黄不接”——新文化未能完全产出,旧道德已宣告破产;使得国内的军政、民政以及工商百业,都显出一种黯淡凋零的状态,比之欧洲黑暗时代,也差不多。

——左立夫《中学毕业生的切身问题》

(5)根据材料五及所学知识,指出当时中国道德伦理建设存在的问题并分析其原因。