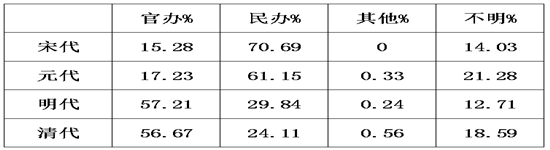

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。…废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。…20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。…1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。…1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

———张亚群《论清末留学教育的发展》

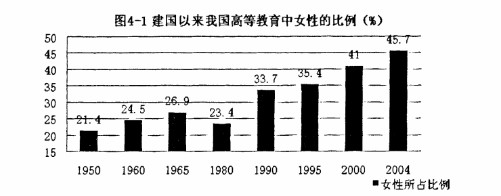

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

(3)概括材料三的历史信息。综合上述材料,联系不同历史时期的史实,概述中国教育的主要特征。

材料一 在1867年沪局枪厂所生产的前膛枪和骑枪竟是在15世纪便已在西方出现的技术,直到1871年,沪局所掌握的后膛枪制造技术还要比欧洲晚了30年。中国的造炮技术则沿着西方国家走过的老路再走一遍。

——董光璧《中国近现代科学技术史》

材料二 1957年7月,苏联同意向中国提供原子弹、导弹样品,帮助建立核工厂,培养人才。新中国初期,苏联在技术层面以及经济层面上对中国科技发展起过积极作用。20世纪60年代初中国仿制近程导弹成功,直到1964年中国自行设计的中近程导弹试验成功。迄今为止,中国是世界上第五个拥有核武器的国家,世界第五个能独立发射人造地球卫星的国家,世界上第三个掌握载人航天技术的国家,世界上第一个成功利用水稻杂交优势的国家,世界上5G通信技术领先的国家,2020年新冠疫苗研制成功……在一些科技领域,中国正在由“跟跑者”变为“同行者”,甚至“领跑者”。

——汪琪《大概念统领的高中历史深度学习实践研究》

材料三 中国早期对新冠病毒测序的研究成果为科学界提供了“反击病毒的机会”。美国辉瑞等疫苗如此快速取得成果的一个重要因素,是利用了中国分享的病毒全基因组序列。

——英国《卫报》2020年12月6日

(1)根据材料一,概括清末枪炮厂军事制造水平相比欧洲落后数十年甚或几百年的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,与中国古代科技相比,概括新中国成立以来的重大科技成就的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,与晚清科技复兴失败的原因相比,简析新中国成立以来实现“科技复兴”的原因。

材料一 中国人最早接触博物馆的概念,始于以林则徐、魏源为代表的最早一批觉醒的中国人。随着中西方往来的日渐频繁,清廷派出官员、士绅、留学生等一些知识分子走出国门,到欧美、日本亲身感受博物馆,并把博物馆思想带回国内。维新运动时期,康有为、梁启超等人本着强国富民的抱负,对博物馆的功能有了更深刻的认识,提出“博物馆……以开民智而悦民心”。1905年,随着南通博物苑的建立,中国人自己创办的博物馆诞生。之后各城市创办的不同类型的博物馆相继出现,如保定博物院、天津博物院、江西教育博物馆、山西教育图书博物馆。根据《第一次中国教育年鉴》记录,到1920年,全国博物馆已经达到27所。1935年,中国博物馆协会成立,促进了博物馆事业的发展。

材料二 新中国成立后,在党和政府的高度重视下,中国博物馆事业进入第一个大发展时期。1949年11月,党中央首先在文化部设立文物事业管理局,统一管理文物博物馆事业。同时,在全国范围内开展了文物征集运动,空前地扩大了馆藏。20世纪80年代,中国博物馆学科建设逐步完善,各高校纷纷成立博物馆学专业,与历史学、考古学等专业一并为各文博单位输送人才。国家文物局、各地区文物主管部门相继组织各类文物培训班。1994年,中共中央印发《爱国主义教育实施纲要》,要求搞好博物馆、纪念馆等爱国主义教育基地建设。1996年,中共十四届六中全会通过《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》,把博物馆、革命纪念馆作为社会主义文化事业的组成部分。从2008年起,全国博物馆、纪念馆陆续向社会免费开放,博物馆的社会职能得到更好的发挥。伴随互联网、云计算、大数据、移动通信等新技术成果的应用,智慧博物馆建设成为博物馆信息化工作的发展趋势。

——以上材料均摘编自陈卓《中国博物馆事业的发展与现状分析》

(1)根据材料一和所学知识,概括近代中国博物馆发展的特点,并简析其原因。

(2)根据材料二和所学知识,分析新中国成立后博物馆发展变化及其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,简析近代以来博物馆事业发展的历史启示。

材料

1868年,英国伦敦议会大厦前的十字路口安装了世界上第一盏煤气信号灯。它由一位警察牵动皮带操作:红灯停,绿灯行。这盏信号灯出现后,伦敦这个最繁忙的路口交通秩序有所好转。

1903年,美国颁布实施了首部交通法规,第一次提出了建立红绿灯信号、行人安全岛、人行横道标志等设施,后为世界各国所仿效。

1914年,美国的克利夫兰、纽约和芝加哥相继出现了由电力驱动的交通信号灯,缓解了这些城市出现的交通问题。随着美国汽车制造业迅猛发展,城市人口不断增加,对城市道路通行提出更高要求。此后,美国开始把多个交叉口信号灯连接为一个联动式信号系统,由人工集中控制,使路口通行能力有所提高。

1926年,英国第一次安装和使用自动化的控制器来控制交通信号灯,成为城市交通自动控制的起点。

20世纪30年代初,美国开始使用车辆感应式信号控制器,雷 达、超声波、电磁等检测器相继问世。

1952年,美国丹佛市首次把模拟计算机技术应用于交通信号灯控制。

1964年,加拿大多伦多建立了一套由计算机控制的交通信号灯协调控制系统,成为世界上第一个拥有电子计算机交通控制系统的城市。这是道路交通控制技术发展的里程碑。

20世纪80年代后期以来,城市交通状况日趋恶化,拥挤、阻塞、交通事故和噪声、环境污染成为日益严重的社会问题。人们认识到,只有综合考虑路口交通流与信号控制方案,并完善配套的城市交通法规,才有望改善城市交通,消除相关社会问题。智能交通控制系统应运而生,它采用实时侦探数据并自动调控信号灯,以保证道路的畅通。

——据郑祖武《城市道路交通》等

(1)根据材料并结合所学知识,指出城市道路交通信号灯诞生的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简述影响20世纪交通信号灯重大改进的主要科技成果。

(3)根据城市交通信号灯的发展历程,说明技术进步在哪些方面改善了城市生活。

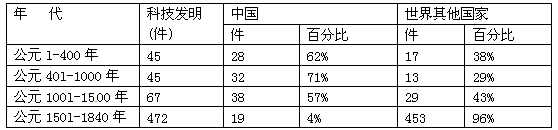

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表

| 年代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其他国家 | ||

| 件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元1—400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元401—1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元1001—1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元1501—1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

材料二 “在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”

——李约瑟(英)《中国科学技术史》

材料三 “火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”

——马克思(德)《机器、自然力和科学的应用》

(1)根据材料一、二说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

(2)根据材料三概括三大发明对欧洲历史发展的主要作用。

(3)结合所学知识,分析明清时期中国不能产生与欧洲相似的近代科学的原因。

6 . 阅读材料,完成下列要求

材料一《天工开物》是明末宋应星编著的一部总结农业和手工业生产技术的综合性科技著作,初刊于1637年,共三卷十八篇,全书收录了农业、手工业,诸如机械、砖瓦、陶瓷、硫磺、烛、纸、兵器、火药、纺织、染色、制盐、采煤、榨油等生产技术,以及一些生产组织经验。《天工开物》的可贵之处,在于记述了工农业生产中许多先进的科技成果。书中用技术数据给以定量的描述,显露出先进的科学思想和理论阐述,注重引入理论概念,而非单纯技术描述。也在一定程度上有所反映西学,如“凡焊铁之法,西洋诸国别有奇药。”被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二牛顿于1687年首次发表了《自然哲学的数学原理》,书首是一篇导论,综合力学各基本概念和牛顿三大定律;其后内容共分三篇,分别讨论三个方面的问题:首先是质点和物体受关于力的各条特定定律的支配的无阻力运动,其次是阻尼介质中的运动和一般的流体力学,其三便是应用所获得的结果来阐明太阳系中的各个主要现象。该书的导论概括了牛顿力学的全部重要思想,是牛顿新宇宙观的精髓。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料并结合所学知识,说明《天工开物》和《自然哲学的数学原理》两部著作问世的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出两部著作在内容上的不同并说明其共同的历史价值。

7 . 科学技术的发展与革新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量,人类社会的发展与科学技术的发展紧密相联。阅读材料并回答问题。

材料一 中国古代与世界其他国家的科技发明统计资料

——(据《自然科学大事年表》的统计)

材料二 英国学者李约瑟博士在对中国科学技术发展进行研究后发现,16世纪前,中国的科学技术发展水平远远超过西方,除“四大发明”外,还有很多发明,如机械钟、铸铁技术、瓷器、万向架、马镫马具、独轮车,拱桥等都首创于中国。“为什么近代科学只在欧洲文明中发展,而未在中国文明中成长?”这个疑问被学术界命名为“李约瑟难题”,引起国内外学者的广泛关注。

请回答:

(1)据材料一指出中国古代科技成就在世界上的地位。

(2)中国古代科技创新成果为人类文明发展作出杰出贡献,有的成为文明的助推器,影响整个世界的发展。请列举你认为最重要的三项成果,并说明它们如何推动世界文明的发展。

(3)结合所学知识,分析材料二中明清时出现的“李约瑟难题”的原因。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

| 年代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其他国家 | ||

| 件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元l-400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元400-1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元1000-1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元1500-1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

材料二 英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

材料三 马克思在《机器、自然力和科学的应用》中说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”

回答问题:

(1)根据材料一、二说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

(2)依据材料三,分析三大发明对欧洲历史发展的贡献。

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国:发明与发现的国度》一书统计,近代世界赖以建立的种种基本发明与发现,几乎有一半以上源于中国,如下表:

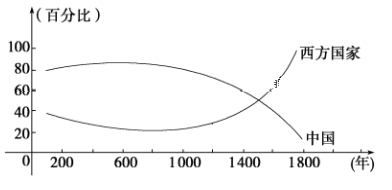

材料二 中外重大发明所占比重的发展趋势图

请回答:

(1)依据材料一、材料二说明中国科技发明占世界比重的两个显著变化的特点。

(2)依据材料二结合所学知识分析1500年后中西重大发明所占比重出现巨大反差的原因。

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表

| 年代 | 科技发明/件 | 中国 | 世界其他国家 | ||

| 件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元1-400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元401-1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元1001-1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元1501-1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

材料二 英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

材料三 欧洲的文艺复兴初期四大发明的传入流播,对现代世界的形成,曾起重大的作用。造纸和印刷术,替宗教改革开了先路,并使推广民众教育成为可能。火药的发明,削除了封建制度……指南针的发明导致发现美洲,因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

请回答:

(1)根据材料一、二说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

(2)依据材料三,结合所学知识,分析四大发明对欧洲历史发展的贡献。

(3)你认为明清时期中国为什么不能产生与欧洲相似的近代科学?