材料一 一、禁庙宇寺观。既成者还其俗,焚其书,改其室为礼拜堂,籍其资为医院等院。此为拯民出於迷昧之途,入於尤明之国也。

二、禁演戏修台建醮。先化其心之惑,使伊所签助者,转助医院、四民院、学馆等,乃有益於民生实事。

——《资政新篇》

材料二

材料三 大学者,“囊括大典,网罗众家”之学府也。……各国大学,哲学之唯心论与唯物

论,文学、美术之理想派与写实派,计学之干涉论与放任论,伦理学之动机论与功利论,宇

宙论之乐天派与厌世派,常樊然并屿其中,此思想自由之通则,而大学之所以为大也。

——蔡元培《<北京大学月刊>发刊词》

请回答:

(1)据材料一归纳洪仁玕的主张。

(2)据材料二与所学知识,同文馆与万木草堂在办学目的上有何不同之处?

(3)据材料三概括蔡元培的办学理念,并分析该办学理念在当时的积极作用。

(4)就上述教育思想或办学理念,任选一例,从“社会存在决定社会意识”角度分析这一

教育思想或办学理念提出的时代背景。

材料一清初建立的历代帝王庙,除了供奉三皇五帝以来的历代开业帝王外,还增入辽太祖、金太祖、明太祖等皇帝进行祭祀,康熙帝将宋朝以来“敬天法祖、勤政爱民”的统治家法作为治国政纲,乾隆帝更是提出“中华统绪,绝不断线”的观点。康熙帝还专程前往曲阜瞻拜孔庙,重用李光地等儒臣,乾隆帝时编订出版了汇通各族文字的书籍和词典。针对“华夷之辨大于君臣之伦”,雍正帝驳斥道:“自我朝入主中土,君临天下,并蒙古极边诸部落俱归版图,是中国之疆土开拓广远,乃中国臣民之大幸,何得尚有华夷中外之分论哉!”

——摘编自常建华《国家认同:清史研究的新视角》等

材料二西方最早的国家形式是古希腊各城邦,国家观念也随之出现。随着基督教的出现,神学国家观逐渐形成,教会提出国家存在是因为人有原罪,国家是减轻原罪所必须的安排。启蒙运动时期的霍布斯、洛克、卢梭等人都用社会契约论来阐释自己的国家观念。霍布斯认为人生而是自私自利且充满恶意的,理性为人们提出一些简单可行的和平契约,每个人都同意把权力和力量转让给主权者,从而形成国家。洛克强调人的自然权利不可让渡、不可剥夺,否则人民将有权革命,强调政府必须实行法治和分权。

——摘编自《西方文明史》等

材料三中国传统的君主统治形式实质是“家天下”,它将家和国联结成一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。维新时期,梁启超批判旧的国家观念,介绍西方新观念。他认为当务之急是迅速养成自己的国家观念以抵抗帝国主义的侵略。他强调只有兴民权才能强国家,人人有自由之权,国事决于公论。他更明确了君、臣、民三者的关系,君和臣都是为民办事者。

——摘编自《两岸新编中国近代史》等

(1)根据材料一,概括清朝前期统治者为实现国家认同采取的举措,并结合所学知识分析采取这些举措的背景。

(2)根据材料二、材料三并结合所学知识,归纳维新时期的国家观念与近代欧洲国家观念内涵的相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。

3 . 自古及今,东西方各国的社会治理和制度建设经历了漫长而曲折的发展历程。

阅读材料,回答问题。

材料一由于传统史书对于殷商历史叙述过于简略,故一度有人质疑其是否存在。甲骨文发现后,殷商的历史得以证实。甲骨文记载的商王世系继承与《史记》所载不尽相同,并出现类似“嫡”“庶”的词语;甲骨文反映出商代祭祀分为不同等级,祭祀对象有祖先和天帝、日、月、云、星、山川河流等诸神,祭祀祖先的规模和频率超过了其它神;甲骨文还记载了商王与其它地区的朝聘贡巡之礼、军事联盟之礼、贵族之间的通婚之礼等。

——摘编自陈戊国《中国礼制史》

(1)根据材料一,指出甲骨文反映了商代哪些社会状况?

材料二唐代科举考生可以“怀牒自列于州县”,允许自由报考,当时的取士原则兼顾着士子的平日才学和科场表现,若仅就规则而言,尚不周严。为杜绝舞弊,自宋真宗朝始,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,由皇帝主持的殿试也实行初考、复考、详定三级评定制度。在宋代,科举入仕者逐渐增多,成为文职官僚队伍中的核心力量。赵宋统治者鼓励敞开言路,士大夫们在处理各类国家事务之际亦敢于负责而直抒已见。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

(2)根据材料二,归纳唐宋时期科举制的发展趋势,分析科举制的进步性。

材料三

| 美国1787年宪法 | 《中华民国临时约法》 |

| 第一条,立法权属于国会,国会是最高立法机构,由参议院和众议院两院组成。第二条,行政权属于美利坚合众国总统。总统是国家元首、政府首脑,同时又是陆、海、空总司令,执掌最高军事指挥权。总统经参议院同意,有权任命高级官吏;经参议院同意,有权与外国缔结条约。第三条,合众国的司法权权属于最高法院。最高法官由总统经参议院同意后任命,如无失职行为,得终身任职。 | 中华民国之主权,属于国民全体。中华民国以参议院、临时大总统、国务员法院行使其统治权。中华民国之立法权以参议院行之。临时大总统、副总统由参议院选举之。临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律。国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织之。 |

(3)根据材料三并结合所学知识,概括1787年宪法与《中华民国临时约法》规定的政体的相同之处,并说明其不同之处及产生的原因。

4 . 阅读下列材料,回答问题

材料一 明清之际一些思想家的思想主张

思想家 | 主要思想 |

| 黄宗羲(1610~1695) | 认为“君者,天下之大害也”,主张“君臣平等” |

| 顾炎武(1613~1682) | 提出“以天下之权寄天下人共治”的主张 |

| 王夫之(1619~1692) | 揭露历代帝王把天下作为私有的做法,主张“循天下之公共” |

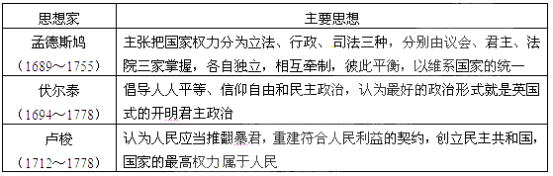

材料二 启蒙运动时期法国一些主要思想家的观点

(1)依据材料一,概括三位思想家的共同主张。依据材料二,概括归纳三人各自的主张。

(2)材料一、二两种思想对历史发展分别产生了怎样的影响?

(3)中国明清之际的批判思想虽然出现的比较早,但思想高度及社会效果却远不如法国的启蒙思想,为什么?

5 . 陈寅恪在《邓广铭宋史职官志考证序》说:“华夏民族文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”阅读下列材料:

材料一从儒学的发展过程看,董仲舒思想体系的建立,标志着儒学进入理论创造的阶段,它的政治教化和伦理教化功能在这一阶段得到突出和强化……到了宋明时代,儒学已完全演变为不可动摇、不可替代的官方哲学……宋明儒学进入理论化和体系化阶段。

——《儒学历史演变及其现代价值》

材料二朱熹著《四书集注》,采择理学家中与己意相合的论说,加入自己的比较通俗浅近的注释,使理学借四书而得以传播。朱熹极为重视少年的教育,著《小学集注》,收集《礼记》《曲礼》《列女传》等古籍中有关三纲五常的说教,教育青少年遵照三纲五常的道德规范。又著《论语训蒙口义》《童蒙须知》等,供儿童学习。从衣服冠履、语言步趋、酒扫涓洁、读书写字,直到杂细事宜,都作了的具体规定。

——蔡美彪主编《中国通史》(第七册)

材料三

宋朝是“当时世界上最大、生产力最高和最发达的国家”,但是“由于种种不利因素的影响,使这一发展势头未能继续下去”。

——马克垚《世界文明史》

材料四关于宋代的思想文化有两种看法具有代表性。

费正清认为:“朱熹殁后,他的理学思想逐渐成为一种僵化的正统思想……宋代以后中国文化发展滞缓,使得中国在19世纪时积弱不振。”

吕思勉对宋代文化在总体上还是相当推崇的,认为“宋朝是一个有创辟的时代。其学术思想和文艺都有和前人不同之处。”

(1)指出材料二中,汉代儒学的“政治教化和伦理教化功能”、宋明儒学“理论化和体系化”的具体表现。

(2)依据材料二,概括朱熹在推广理学方面所做的努力。

(3)根据材料三,概括宋代的文化现象。综合上述材料与所学知识,归纳导致宋朝“发展势头未能继续下去”的“不利因素”。

(4)你会同意材料四中的哪种看法?并结合史实说明理由。

材料一 文艺复兴时期, 人文主义者的宗教观具有鲜明的倾向性。他们把“人”放在神创世界中的中心地位, 认 为“人”具天赋自由意志, 以人性作为思考神学、观察世界的理论依据,其关注的宗教问题大多与现实生活联系密切,很少注意经院哲学热衷的纯神学理论。“人活动的目的在此岸人间, 而不在彼岸世界”, 所 以“人应该把精力投注于尘世事务”。这使人们对自身、对自然地好奇心趋于强烈,希望求证实验的方法验证真理,探索人与自然的关系。人文主义者追溯基督教的渊源,对《圣经》进行严格的考证和评注,反对教会对原初教义的歪曲。他们研究古典学术和调和神人之间关系的观念,对当时的宗教改革家有着重大启示。

——摘编自陈志强《论意大利文艺复兴时期人文主义宗教观的性质》等

材料二 在1914年的日记里,胡适批评道:“吾国之家族制,实亦有大害,以其养成一种依赖性也。”后来,他陆续以嘲讽口气写下了《差不多先生传》《麻将》,希望找出国人“日用不知”的各种毛病,引起对“旧的文学、政治、伦理”的警惕。此外,胡适还指出:“今日的贫民社会……都不曾在文学上占一位置。并且今日新旧文明相接触,一切家庭惨变,婚姻痛苦,女子之位置,教育之不适宜……种种问题,都可供文学的材料。”在《我的信仰》中胡适则表示:“人生最神圣的责任是努力思想得好。”所谓“思想得好”,就是不依傍、不盲从。而1919年新文化运动方兴未艾之时,胡适又提出,国民意识中当包含一个新态度,就是具有鲜明的实用主义色彩(注:胡适留美时导师杜威的主张)的“评判的评判”。从“五四”前后到1932年的十几年间,胡适一直在大声疾呼“科学”,强调只有用科学的精神教育国民,国家才能强大。

——摘编自朱承《胡适与现代中国国民意识塑造》

回答问题:

(1)根据材料一,概括人文主义者宗教观的主要内容,并结合所学知识分析这一宗教观的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳胡适新国民观的特点,并分析其形成的原因。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一古时将天下看成是主,将君主看作是客,凡是君主一世所经营的,都是为了天下人。天下人爱戴自己的君主,把他们比作父亲,把他们比作天,实在不算过分。现在天下人怨恨、憎恶自己的君主,把他们看作仇敌,称他们为独夫,这原是他们应当得到的。可是那些眼光短浅的读书人,却拘谨地认为,君臣之间的伦理关系无法逃脱于天地之间,甚至对于桀、纣那样的暴君,也认为汤、武不应当去讨代他们,因而虚妄地传说伯夷、叔齐那些无可查考的故事,看待千千万万百姓的血肉崩溃的躯体,竟然和腐臭的老鼠一样。难道天地这么大,在千千万万天下人中,唯独应偏爱君主一人一家吗?

——整理自黄宗羲1663年《明夷待访录》

材料二当一群人确实达成协议,并且每一个人都与每一个其他人订立信约,不论大多数人把代表全体的人格的权利授予任何人或一群人组成的集体(即使之成为其代表者)时,赞成和反对的人每一个人都将以同一方式对这人或这一集体为了在自己之间过和平生活并防御外人的目的所作为的一切行为和裁断授权,就像是自己的行为和裁断一样,这时国家就称按约建立了。建立国家的目的是在这个国家内部和平的生活,并防御外人。

——【英】托马斯·霍布斯1651年《利维坦》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括黄宗羲与霍布斯思想的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳黄宗羲与霍布斯思想不同之处的经济背景和各自的影响。

8 . 学校是培养人才的摇篮,是文化传承的平台,学校发展铭刻着时代的烙印。

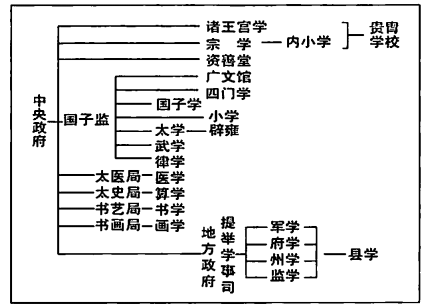

材料一宋朝简明学制图

——孙培青《中国教育史》

注:

国子学:最高学府,招京朝七品以上子孙为学生。

太学:招八品以下子弟或平民优秀子弟为学生,主要学习儒家经书、《内经》《道德经》《庄子》等。

辟雍:太学分校。

四门学、广文馆:准备参加科举的预备学校.武学:宋朝始设,为应对外患培养军事人才。

律学:设断案和律令两个专业。

书学、画学:主要学习书法,绘画专业课程及《论话》等理论课程

(1)依据材料一,概括宋朝官学教育的特点。

材料二东京大学于1877年成立。东大模仿德国大学的做法,国家主义色彩浓厚,文理科比例为6:4,鼓吹“法科万能”,为日本现代化培养出数以万计的政治、技术官僚和高级研究人员。到19世纪末,日本大部分阁僚均毕业于东京大学。到世纪之交,日本的医科大学借助于兰学时代的雄厚基础,已接近国际水平。1878-1900年共培养35200名大学毕业生,基本上满足了日本近代经济发展和社会管理对高级专业人才的需求。此外,日本认真学习西方的实业技术教育制度,注重中等技术专科人才的培养,到1900年中等实业技术学校已有290所,为正在进行工业革命的日本工厂,企业输送了数以万计的熟练、敬业的技术员和技工。明治时期的教育成果不断转化为生产力,推动日本资本主义现代化的各项事业迅速发展。

——马克垚《世界文明史》

(2)依据材料二和所学知识,指出东京大学创办的背景,并简述其对日本的影响。

材料三1898年7月,光绪帝批准总理衙门上奏的《大学章程》,置仕学院。12月京师大学堂开学,设诗、书、礼、仪及春、秋六科。1899年,中西并学,除经史外,开设算学、格致、化学及英文、德文、法文、俄文、日文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂。为中国近代国立大学教育的开端。

1902年,师范馆开学招生,甄拔各省绩学之士。振兴实业为其办学宗旨之一.1907年,进士馆改为法政学堂。1909年,始筹办分科,设经、法、文、格致、农.工、商七科,各科俱以预科及译学馆毕业学生升入,近代意义的大学初具规模。

1912年,改称北京大学校,总监督改称校长。1917年,蔡元培任大学校长,整顿校规,祛除弊习,停办工、农各科,专办文.理、法三科。全校学生增至两千人,校中又创设各会,如进德会、哲学会、理科化学演讲会、雄辩会,体育会、技击会、阅书报社、学生储蓄银行、消费公社等。

——摘编自《北大简史:京师大学堂到2l世纪的北京大学》

(3)阅读材料三,对北京大学的发展历程进行解读。

要求:提取信息充分:总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一“内圣外王”一词,最早是由道家提出来的,但是儒家却将它进一步阐释,作为自己的奋斗目标和人生理想,对后世产生了深远的影响。“内圣”是指个人通过提高自身的心性修养而达到的一种高尚境界或者说是理想的境界;“外王”是指个人把这种高尚的心性修养推广到自身以外的社会领域,用这种高尚的心性修养来治国安民。儒家在其历史嬗变过程中……“内圣”和“外王”在不同的时期,其侧重点也不尽相同的。

——摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

材料二儒家的“内圣外王”体现了个人与社会、自我价值与社会价值的高度统一。儒家很重视人的社会本性,“内圣外王”的理想人格,是建立在个人与社会关系的基础上。自我价值必须与社会价值相统一,当自我价值转化为社会价值时,才是有意义的……儒家“内圣外王”是道德与政治的统一。儒家思想是一种伦理道德思想,又注重对民众的教化,那么怎么才能达到最好的效果呢?这就要将这种道德思想与国家政治相结合。才能把这种道德思想落实到现实之中。这种道德与政治的统一最好的例子就表现在儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的观点上。……通过内圣外王我们能够感受到一种自强不息、积极有为的精神。这种精神是我们整个中华民族的精神……

——摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

材料三在东西方文化中,“内圣外王”与“哲学王”是两个绕不开的概念。二者发轫早,源流长,影响深远。“哲学王”是柏拉图政治思想中的核心观念。由“哲学王”统治的“理想国”这一乌托邦愿景,影响一代又一代西方思想家……谁可以“内圣外王”,谁能成为“哲学王”?柏拉图将除去哲人、知识阶层以外的阶级排除在权利中心以外,认为“哲人”是少有的,只有具有伟器的人方可为之,毫无疑问,这是精英主义。由精英统治“庸众”。东方则不然,孟子认为,“人皆可以成尧舜”,不仅告诉你可以成为智慧人,而且告诉你方法,比如慎独修身。所以东方无所谓精英,只有士大夫,不是坐而论道脱离群众,而是引导群众,发智明德,使努力向学,大家一齐动手,最终天下大同……

——摘编自《联合参谋学院》

(1)根据材料一的观点,联系所学知识,指出宋明理学与明清儒学是怎样表现“内圣外王”的。

(2)根据材料二概括“内圣外王”思想的特点。

(3)根据上述材料联系所学知识分别归纳“内圣外王”思想与“哲学王”思想产生的历史条件。

10 . 近代以来,中华民族在屈辱和抗争中不断走向觉醒和团结。阅读下列材料,回答问题。

材料一

唤起吾国四千年之大梦,实自甲午一役始也。吾国之大患,由国家视其民为奴隶,积之既久,民之自视亦如奴隶焉。……吾国之人视国事若于己无与焉,虽经国耻、历国难,而漠然不以动其心者,非其性然也,势使然也。且其地太辽阔,而道路不通,彼此隔绝,异省之民,罕有交通之事,其相视若异国焉。……故非受巨创负深痛,固不足以震动之。

——梁启超《戊戌政变记》(1898年)

材料二

1924年11月,孙中山在日本的演说《中国内乱之原因》中说:“说到和平统一,是我在数年前发起的主张。不过那些军阀都不赞成,所以总是不能实行这种主张。这次我到北方去,能够做成和平统一,也未可知。不过要以后真是和平统一,还是要军阀绝种;要军阀绝种,便要打破串通军阀来作恶的帝国主义。”……孙中山始终把武装斗争视为达到国家统一应采取的主要方式。为实现国家统一,孙中山一生都在不断与各派势力作斗争。在坚持武力统一的同时,孙中山从未放弃过和平统一的努力。

——摘编自王建《论孙中山的国家统一思想》

材料三

《义勇军进行曲》问世后,“中华民族到了最危险的时候”的悲愤歌声,便很快就传遍了长城内外、大江南北……甚至在世界上每一个角落,只要有中国人的地方,无论他是那一个民族的中国人,都会有人唱它。……(1937年)9月22日,国民党中央通讯社发布了《中共中央为公布国共合作宣言》,该《宣言》强调国共合作对伟大的中华民族的前途有着极为“重大的意义”。

——郑大华《中国近代民族主义与中华民族自我意识的觉醒》

(1)据材料一,指出国人对国事“漠然”的原因。

(2)根据材料二,概括孙中山的“国家统一”思想,并结合所学知识说明孙中山为完成国家统一所做的努力。

(3)据材料三,指出民族团结在抗战时期呈现的新特点。有学者认为,“抗日战争的胜利是中华民族复兴的枢纽”。结合所学知识,加以说明。

(4)综合上述材料,归纳推动中华民族觉醒和团结的主要因素。