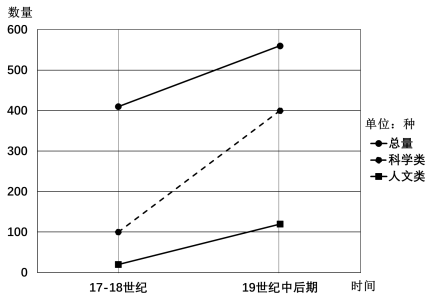

材料一 下图是17—18世纪和19世纪中后期中国所译西书变化图

材料二 下表是近代中国人所译西书简表

| 译书人 | 译书名称 |

| 李善兰(1811—1882) | 《几何原本》《谈天》《重学》等 |

| 徐寿(1818—1884) | 《化学鉴原》《化学考质》《化学求数》等 |

| 华蘅芳(1833—1902) | 《代数术》《三角数理》《微积溯源》等 |

| 杨廷栋(1778—1950) | 《万法精理》(孟德斯鸠著) |

| 胡适(1891—1962) | 《最后一课》《弑父之仇》等 |

——摘编自马祖毅《中国翻译简史》

(1)根据材料一、二,概括近代中国译西书活动的特点。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对近代中国译西书活动进行简要评析。

材料一 在19世纪末20世纪初的工业化浪潮中,人们倾向于对达尔文的学说断章取义,其中机械社会达尔文主义强调人类社会中的各种竞争关系。如英国《经济学人》杂志主编沃尔特·白芝浩在其《物理与政治:自然选择与遗传原理应用于政治社会之思考》中大谈“斗争”在人类史中的作用,以社会冲突作为文明进步的基础。机械社会达尔文主义反对外部力量(如政府)对社会的干预.尤其排斥对弱者即“不适者”的同情和慈善行为。约翰·D.洛克菲勒则宣称:最美的玫瑰只有除掉那些小花蕾才能够生长出来。哈佛大学政治学教授威廉·萨姆纳更为直白地写道:“栖息在贫民窟的酒鬼适得其所,大自然把他作为前进道路上的障碍搬掉,正如大自然定下了消亡的过程,把任何失败者都扫除一样。”

——摘编自侯波《达尔文进化论与19世纪末20世纪初西方社会中的不良思潮》

材料二 严复在《天演论》一书中指出只有“物竞”“天择”的术语,并没有“优胜劣败”“适者生存”的说法.其中提出了通过天演之学可以认识西方各国的进步。1900年.梁启超在《十种德性相反相成义》一文中说:“破坏本非德也,而无如往古来今来之世界,其蒙垢积污之时常多,非时时摧陷廓清之,则不足以进步……故破坏之药,遂成为今日第一要件,遂成为今日第一美德。”孙中山不仅强调革命在中国社会发展中的意义,而且认为在中国未来发展的问题上,也要“取法西人的文明而用之,亦不难转弱为强,易旧为新”,以使中国“凌驾全球”,把我们中国造起一个二十世纪头等的共和国来。在《建国方略》中,他还说:“万众一心,急起直追,以我五千年文明优秀之民族,应世界之潮流,而建设一政治最修明、人民最安乐之国家,为民所有、为民所治、为民所享者也。则其成功,必较革命之破坏事业为尤速、尤易也。”

——摘编自陈绍西《进化论与20世纪初中国社会主义思想的激进倾向》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初中西方流行的社会进化论思想的异同,并分析中西社会进化论思想各自流行的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析进化论思想对近代中国的影响。

材料一 宋代图书印刷业发展迅速,这离不开宋刻本技术的发展。为避免虫蛀,宋刻本会选用纸性坚韧耐久又可以杀虫的椒纸。它刻印精致,“字画刻手古劲而雅,墨气香淡,纸色仓润,展卷便有惊人之处”;元祐年间刻印的司马光写的《通鉴考异》还得到了乾隆皇帝“是书字体浑穆,具韩柳笔意”的评价,不仅字刻得好,错谬之处也少,是宋刻本的一大优点。宋代国子监除了刻印经史外,还会刻印王叔和脉经、千金翼方、金匮要略方等医书,这样做既满足了社会需要,又推动了医学事业的发展。宋刻本是举世公认的珍贵文物,它的刻印艺术是后世的模范,对后世的书籍制度有巨大的影响。

——摘编自黎世英《宋代的图书印刷业》

材料二 西方印刷术,始于15世纪中叶,德国的古登堡改进和发明了铅活字,他还排印了西方首部印刷品《四十二行圣经》,曾一度轰动欧洲。……西方对印刷术的贡献主要表现在铅合金、印刷机、油墨等一整套印刷工艺上,这是在欧洲文艺复兴和工业革命的影响下完成的。在此基础上,西方还发明了石印、影印、珂罗版等印刷技术。19世纪初,西方印刷术引入中国。鸦片战争后,西方印刷术陆续进入我国,既冲击了我国传统的雕版印刷术,又改变了我国印刷业的分布格局,大大推动了我国由手工印刷转为机器印刷的进程。

——摘编自骆伟《近代西方印刷品及其版本特征》

(1)根据材料一,概括宋刻本的特点。结合所学知识,分析宋代图书印刷业发展的原因。

(2)根据上述材料,结合所学知识分析古登堡印刷术的历史意义。

材料一柏拉图所反对的是政治权力分配领域中的平等,也就是人人可以平等地成为统治者,这正与要求智慧者对非智慧者的统治的国家正义相违背。依据国家正义标准,哲学王统治是最好的政制,因为哲学家富有高度智慧,最适合担任统治者。在柏拉图看来,民主制正好是哲学王统治的反面。如果说哲学王统治最能体现国家正义的要求,民主制则是对国家正义的严重偏离。柏拉图在《理想国》中所批评的自由不是共同体的政治自由,而是在共同体政治自由的前提下个人行为的自由。在柏拉图看来,国家正义要求公民各司其职,但民主制却赋予个人无限的行为自由,使他们不把自己的职责当回事。

——摘编自申林《论柏拉图对民主制的批评》

材料二进入近代,洛克提出了议会至上原则和人民委托权力的思想;潘恩把民主制和代议制明确结合起来;密尔进一步完善了代议制民主理论,使之成为一种成熟的理论体系。资本主义商品经济的发展,使小型的城邦国家变成大型的民族国家,其领土广阔、人口众多、居住分散,这给大众直接参与国家政治生活带来了极大的障碍,城邦时期的直接民主无法再实行。因此他们必须选举出代表来行使他们的最高权力,正如潘恩所说的,把代议制和民主制结合起来,就可以获得一种能够容纳和联合一切不同利益和不同大小领土与人口数量的政府体制。资产阶级革命彻底摧毁了封建等级制度,导致政治国家和市民社会的二元化,社会从等级制发展到代表制,议会成为市民社会在政治国家中的全权代表。同时,代议制从历史角度来看是在国王与议会的长期斗争中发展起来的,在资产阶级革命的过程中,出现了“王权、市民、诸侯”的三角均势,资产阶级革命的胜利才最终使代议制正式形成。

——摘编自张华《论代议制民主的产生与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述柏拉图反对直接民主制的理由。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析代议制民主在近代欧美社会形成的原因。

以庄重的态度和科学的精神审慎对待历史、客观评价历史是一个政党思想成熟的重要标志。

材料一 第一部分总结了中国共产党自成立以来取得的光辉成就,肯定了毛泽东同志关于中国革命的理论和实践,是马克思列宁主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合的代表。

第二部分对大革命时期、土地革命战争时期党的历史作了简要阐述。

第三、四、五部分总结了1927年革命失败后的党内出现的“左”倾、右倾错误,着重对第三次“左”倾错误路线产生根源进行深入剖析。

第六部分讲明了对待党内历史问题的科学原则和态度。

第七部分对毛泽东同志所代表的党和全国广大人民的奋斗方向进行了高度评价,肯定了毛泽东同志在全党的领导地位。

——摘编自中共中央《关于若干历史问题的决议》(1945年)

材料二 第一部分回顾了中国共产党领导人民进行的新民主主义革命斗争历程。

第二到第五部分对建国后的32年历史作了全面论述,指出建国后32年来我们取得的成就是主要的,忽视错误、或否认成就都是错误的。

第六部分阐述了结束“文化大革命”以来党和国家事业实现的伟大转折。

第八部分肯定了党的十一届三中全会以来逐步确立的适合我国情况的建设和社会主义现代化强国的正确道路,进一步指明了我国社会主义事业和党的工作继续前进的方向,初步提出了在中国建设什么样的社会主义和怎样建设社会主义的问题。

——摘编自中共中央《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(1981年)

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括两个《决议》的共同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析该《决议》的历史意义。

材料一 美国科技体制的产生, 始于北美独立战争前后。到1860年,组织大型考察队成为早期政府组织科学活动的主要形式。真正使美国科技体制有所变革的是1876年爱迪生创立的第一个工业实验室,它的进一步发展就形成后来普遍推广的“工厂中心实验室”体制。在这种体制下,科学、技术与生产的关系进一步加强,逐渐成为美国应用研究和发展工作的主要组织形式。在1860-1914年间,全国科学院等研究机构相继出现,为美国科技体制的发展打下了基础。1916年,为动员美国的科学技术资源用于军事目的,总统指令全国科学院组成一个国家研究委员会,其任务是参与有关战略问题的研究。1940年 ,罗斯福总统在参战前夕大力动员国家的科学技术资源,先后组建了国家国防委员会和科学研究与发展局。战后,联邦政府又新建了一批科学技术的重要机构,政府实验室的数量也明显增加。这样,美国逐渐形成了一套较完整的系统,至今无多大变化。

——摘编自劳汉生《主要资本主义国家科研体制的演变》

材料二 从七十年代起,苏联为了克服发展困境,在加速科技进步和改革科技体制方面采取了一系列措施。首先,通过组建科学生产联合公司的形式,对科技进步实行统一计划领导,消除了研究和采用新技术各阶段的裂痕,缩短“科研一生产”周期。 1979 年先后通过新决议规定,所有工业部门都要在部一级建立科技发展统一基金;科研、设计单位于1980年全部改为在合同基础上实行经济核算制;充分利用价格杠杆刺激科技进步。戈尔巴乔夫执政后,进一步改革科研体制,加强科学院的主力军作用;充分发挥高校的科研潜力;突出部门科研机

构在推广科研成果中的作用;提高科研人员的劳动报酬和重视其素质的培养;大力发展计算

机技术、信息和机器人等新兴产业。苏联政府通过不断调整和改善科技管理体制,取得了一

定的成就。

——摘编自洛伦·R·格雷厄姆《俄罗斯和苏联科学简史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美苏两国科技体制发展的相似之处。

(2)综合上述材料,你能得出哪些启示?

材料 朱执信(1885~1920),原名大符,字执信,广东番禺人,民主革命家、理论家。1904年前后,他结识了孙中山及许多留学革命青年,接受了反清的革命思想。1905年,他加入中国同盟会,被选为评议部议员兼书记,作为同盟会机关刊物《民报》的主要撰稿人之一,负责阐发孙中山的三民主义思想。1906年,朱执信写了《德意志社会革命家小传》—文,介绍马克思、恩格斯的革命活动和《共产党宣言》的片段,1907年,他在广州任教时,秘密进行革命活动,1911年后,参加黄花岗起义和“二次革命”失败后,与廖仲恺前往日本,继续参与孙中山领导的反袁斗争。朱执信生平著述甚多,《民报》《民国杂志》《上海晨报》《星期评论》《闽星杂志》《建设》等杂志均登载了其大量政论文章。

——摘编自何岸《民主革命家朱执信》

(1)根据材料并结合所学知识,概括朱执信的历史贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析朱执信的精神品质。

8 . 阅读材料,回答问题

材料一 法国国王路易十四(1638-1715)是艺术家的热心保护人,建造的凡尔赛宫宏伟壮观,富于艺术魅力。受其影响,一批富有而具权势,同时受到良好教育的上层贵族妇女邀请文人雅士到家中清谈交流,这种特殊的交际场所被称为沙龙。在那里,贵族可以公开地与受过良好教育的平民打成一片,知识分子可以得到从善如流而又百般挑剔的听众。沙龙还是重大交际的场所,巴黎的沙龙女主人曾为数位启蒙哲学家出面争取学术要职或其他显赫的地位。在欧洲,巴黎的沙龙最为著名,意大利半岛、神圣罗马帝国、英格兰也有无数的沙龙。

材料二 17世纪中叶,伦敦出现了第一家咖啡馆。到1715年,伦敦的咖啡馆数量已经超过3000家。咖啡馆的顾客以男性为主,出入其中的主要是中间阶层,也有部分手工业者和小商人,因而也更自由开放。这些咖啡馆的非正式聚会常常发展为正式的组织,这些组织往往致力于某种活动或目标,如政治改革、识字、农业、音乐、绘画、戏剧、公共卫生、废奴以及科学等。在18世纪的欧洲,几乎每一个大城市和城镇都有数百个这样的组织。咖啡馆成为人们交流思想,浏览最新流行杂志和报纸的集会场所,这些集会普遍带有启蒙运动的社交性质。

——以上均摘编自许正林《欧洲传播思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析18世纪法国沙龙文化兴起的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国咖啡馆文化与法国沙龙文化相比,有何不同。

材料一 20世纪初,清王朝推行新政,实行教育改革;与此同时,留学教育逐渐发展,资产阶级知识分子群体开始形成,促使教育救国思潮得以发展。这一时期,《杭州白话报》《教育世界》《科学世界》等各种报刊上宣传教育救国的文章连篇累牍,使之成为又一股有影响的社会思潮。需要指出的是,当时的工商界不乏强调教育之重要性,并宣传教育救国理念的有识之士,为此,不少地区的商会都曾创办新式商业补习学校,还设立了初等小学堂。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

材料二 梁启超是现代爱国主义最具代表性人物,是近代系统阐发爱国论第一人。梁启超最终形成并明确地提出爱国主义的思想主张是在1899年2月发表的长文《爱国论》。“爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。故言爱国,必自兴民权始。”1902年,梁启超在《论民族竞争之大势》一文中指出,“近数百年来,欧洲民族主义发生,民族主义者,实制造近世国家之原动力。”同年,在《新民说》中进一步指出,中国当务之急,就是“民族建国问题而已”,即建立一个民族民主的现代国家。一战后游欧归来的梁启超,为了避免西方业已出现的弊端,他积极投身新文化运动,既要求对中国传统的旧思想求解放,又强调必须打破对西方现代思想的迷信,号召人人存一个尊重爱护本国文化的诚意。受五四运动和战后世界民族民主运动高涨的影响,梁启超指出“质而言之,从国民全体下工夫,才是真爱国,才是救国的不二法门。”

——摘编自郑师渠《梁启超的爱国论》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明20世纪初中国教育救国思潮发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括梁启超的爱国主义思想内涵及其影响。

材料一 我国扫盲教育始于清末。为应对列强入侵与民主革命浪潮,清政府1908年公布简易识字学塾计划,1909年颁布《简易识字学塾章程》,遂由京师逐渐推行各省,招收年长失学和贫家子弟无力就学者,学习国文、国民道德、算术、习字、体操五门课程,免收学费,书籍用具由学校提供。我国第二次由政府规定的扫盲教育是1929年国民政府颁布的《民众学校办法大纲》,设有识字、三民主义、常识、珠算或笔算、乐歌。抗战期间,国民政府颁布《修正民众学校规程》,赋予民众学校新使命,同时在《国民教育实施纲领》中将教育与实业、生活切实相连,并颁布《国民学校和中心学校办理社会教育要点》,进一步推动扫盲教育。此外,民间扫盲教育也有所发展,如陶行知的乡村工学团。另外,中国共产党在民主革命时期也进行了不同形式的扫盲教育。

材料二 新中国成立之初,文盲占总人口的80%以上。为使广大工农群众摆脱愚昧、当家作主,扫盲成为新中国的一项重要工作。1949年12月第一次全国教育工作会议拉开新中国扫盲事业的序幕。过渡时期,国家大力开展工农识字运动,普遍推广“速成识字法”,并不断在农村、机关干部、工厂、矿山、企业职工中加强扫盲教育。约十年的扫盲教育,使我国青壮年文盲降低了37%,依靠群众、基层组织和社会力量举办各种形式的、以识字为主要内容的文化技术扫盲教育并取得了显著成果。全面建设社会主义时期,扫盲教育由以扫盲为主,到初步建立起由扫盲、初等、中等到大专的工农教育体系。

——以上材料均摘编自刘立德等著《新中国扫盲教育史纲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概况近代扫盲教育发展的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析新中国深入开展扫盲教育的历史意义。