材料:《诗》云:乐只君子,民之父母。民之所好好之,民之所恶恶之,此之谓民之父母。

——《礼记•大学》

《汉书•循吏传》载,西汉元帝时,南阳郡太守召信臣,“其治视民如子”,劝民农桑,去末归本,为政勤勉有计谋,“好为民兴利”,尽力使百姓富起来。他亲自指导农耕,常出入于田间,住宿在民家,很少有安闲的时候。“百姓归之,户口增倍,盗贼狱讼衰止”。“吏民亲爱信臣,尊他为“召父”。《后汉书•杜诗传》载,杜诗,担任郡功曹(官名)时,爱民如子,事事替百姓作主,由是全郡百姓家家粮丰衣足。百姓拿他与以前的召信臣相比,说“前有召父,后有杜母”。南阳人为纪念这两位太守,修建了一座“二信守祠”,俗称“父母祠”。“父母官”一词由此而来,成为百姓对廉洁奉公、关怀百姓、造福一方的地方的敬称。

——据《汉书》《后汉书》整理

解读材料并结合中国古代史的相关知识,拟定一个关于材料的论题,并就所述论题进行简要阐述。(要求:准确概括材料,阐述须有史实依据。)

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表为史书所载东汉时期几位良吏的事迹。

| 姓名 | 任职地 | 事迹 |

| 刘陵 | 安成 (今属江西) | 先时多虎,百姓患之,皆徙他县。陵之官,修德政,逾月,虎悉出界去,民皆还之。 |

| 法雄 | 南郡 (今属湖北) | (郡)多虎狼之暴,前太守赏募张捕,反为所害者甚众。雄乃移书属县曰:“凡虎狼之在山林,犹人民之居城市。古者至化之世,猛兽不扰。皆由恩信宽泽,仁及飞(禽)走(兽)……其毁坏槛阱,不得妄捕山林。”是后虎害稍息,人以获安。 |

| 刘平 | 全椒 (今属安徽) | 县多虎为害,平到修政,选进儒良,黜贪残,视事三月,虎皆渡江而去。 |

| 童恢 | 不其 (今属山东) | 民尝为虎所害,乃设槛捕之,生获二虎。恢闻而出,咒虎曰:“天生万物,唯人为贵……汝若是杀人者,当垂头服罪;自知非者,当号呼称冤。”一虎低头闭目,状如震惧,即时杀之。其一视恢鸣吼,踊跃自奋,遂令放释。吏人为之歌颂。 |

——据《后汉书》等

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

根据材料,谈谈你对梁启超认识的理解。

(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

2018年5月30日《光明日报》载:“中华文明'兼容并蓄'的特征,不仅表现为内部各种文明间的联系、交流,而且表现在对外来文明的吸收、借鉴与发展上”。吸收借鉴人类优秀文明成果,是基于对世界文明发展的更深认识,是基于对中国文明历史的更深领悟,体现了全球化的时代眼光。历史和现实都表明,傲慢和偏见是文明交流互鉴的最大障碍……在吸收借鉴中坚持辩证取舍、择善而从,结合自己的实际消化吸收。

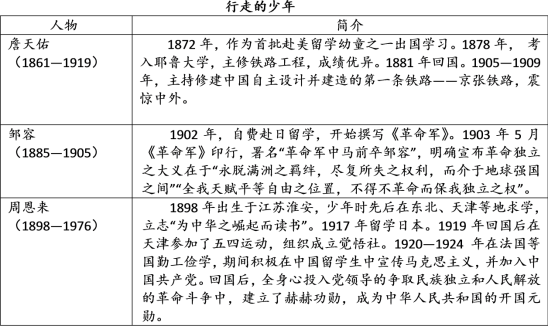

提取材料信息,自拟主题,结合中国史所学相关知识进行阐述说明。(要求:主题明确,史论结合,逻辑清晰,层次分明。)材料 如下表所示。

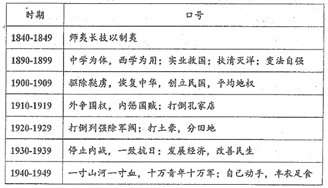

口号与标语在一定程度上是一个时代的缩影。从材料中提取两条或两条以上的信息,拟定一个论题,并就所拟定的论题进行简要的论述。(求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

材料 中国历史上的战国时期出现了举世闻名的“百家争鸣”的文化局面,这是中国文化发展史上辉煌的一页。《辞海》对“百家争鸣”的解释是战国时期学术界互相辩争的风气,是当时社会变革和阶级斗争在意识形态上的反映,对当时文化学术发展有极大的推动作用。这不仅是对战国时期“百家争鸣”的解释,也是对它的评价,而这样的评价似乎并不恰当。应该说,战国时期的“百家争鸣”不是一时凭空出现的“风气”,其形成源远流长,成果丰硕,影响深远。

——摘编自薛国中《论战国时期“百家争鸣”的历史条件》

根据材料并结合所学知识,对材料中的观点加以评析。(要求:围绕材料中的一种或几种观点或者自己提出的新观点展开评析;观点明确,史论结合。)

材料:历史是条长江大河,永远向前流动。在历史潮流里,转型期是个瓶颈,是个三峡。先秦以来的中国政治社会制度变迁经历两次大转型,从封建转变到帝制,从帝制转变到民治。“第一次大转型”自公元前4世纪中叶开始,前后"转"了二三百年之久才安定下来!政治社会的转型是一转百转的。自此这一模式的中国政治、经济、文化制度,一成不变的延续了两千多年。到鸦片战争期间这一模式逐渐维持不下去了在西方文明的挑战下,我们传统制度被迫作有史以来“第二次政治社会制度的大转型”。

——摘编自唐德刚《晚清七十年》。

解读材料,选择其中一个转型观点,并结合所学知识加以论证。(要求:围绕观点,史论结合。)