材料一:1905年孙中山《同盟会宣言》中指出:“在今汉人倡率义师,殄除胡虏,此为上继先人遗烈,大义所在,凡我汉人当无不晓然”。1919年孙中山在演说中指出:“夫汉族光复,满清倾覆,不过只达到民族主义之一消极目的而已,从此当努力猛进,以达民族主义之积极目的也。积极目的为何?即汉族当牺牲其血统、历史与夫自尊自大之名称,而与满、蒙、回、藏之人民相见以诚,合为一炉而冶之,以成一中华民族之新主义。”1930 年蔡元培认为:“三民主义虽多有新义,为往昔儒者所未见到,但也是以中庸之道为标准”。

——整理自《孙中山全集》《蔡元培散文》

材料二:关于孔子的思想,有以下两种认识可供讨论:①孔子如果不给“礼”注入某些新的意义,那他不可能成为我国封建社会的圣人。孔子说:“人而不仁,如礼何?”子夏问孔子:“是不是礼、乐的产生在仁义以后呢?”孔子称赞子夏:“你真是启发我的人呀,现在可以同你讨论《诗经》了。”②对孔子提出的中庸之道,人们曾认为是“和稀泥”、折中主义,这是一种误解。中庸之道是中国思想发展的源泉。

——整理自刘加临《忧国忧民的古代圣贤》

(1)根据材料一,指出1905~1919年间孙中山民族主义思想的变化,并分析这一变化产生的客观原因。

(2)阅读材料二并联系材料一,你更侧重分析哪一种认识?侧重分析①,请指出孔子注入“礼”中的新意义,并结合所学分析孔子被尊崇为中国封建社会“圣人”的主要原因。侧重分析②,结合所学简述孔子中庸之道的内涵,并指出孙中山民生主义中“中庸之道”的具体表现。

材料一 梁启超旗帜鲜明地写道:“民族主义者,世界最光明正大公平之主义也,不使他族侵我之自由,我亦毋侵他族之自由。”1902年,他从西方民族主义学说中又接过来“民族的国家”的观念,指出“能建造民族的国家声施烂然,苟反抗此大势者虽有殊才异能,卒归败衄(失败)。”同一年,他还令人注目地提出了“中华民族”的名称,指出“上古时代,我中华民族之有海权思想者”只有齐国。

——摘编自金冲及《辛亥革命和近代中国民族主义》

材料二 盖民族主义,对于任何阶级,其意义皆不外免除帝国主义之侵略。其在实业界,苟无民族主义,则列强经济之压迫,致吾国生产永无发展之可能。其在劳动界,苟无民族主义,则依附帝国主义而生存之军阀及国内外之资本家,足以蚀其生命而有余。故民族解放之斗争,对于多数之民众,其目标皆不外反帝国主义而己。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》(1924年)

材料三 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人。他们只从两国军事力量的对比出发,以为只要给中国有力的“一击”,只需要几个月就可以使中国屈服。可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

完成下列要求

(1)据材料一并结合所学知识,概括梁启超民族主义的主要观点,分析其产生的历史背景。

(2)据材料二并结合所学知识,指出孙中山民族主义思想的新内涵及其对中国革命进程的影响。

(3)据材料三指出日本侵略者“算盘完全打错”的原因,举例说明中国的“民族凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

A. | B. |

C. | D. |

材料一 利玛窦是天主教在中国传教的最早开拓者之一,也是第一位阅读中国文学并对中国典籍进行钻研的西方学者。他通过“西方僧侣”的身份,“汉语著述”的方式传播天主教教义,并广交中国官员和社会名流,传播西方天文、数学、地理等科学技术知识,他的著述不仅对中西交流作出了重要贡献,对日本和朝鲜半岛上的国家认识西方文明也产生了重要影响。

——摘编自【日】平川祐弘《利玛窦传》

材料二 “西学中源”观认为西学源于中国,是在“中学”的基础上发展而来的,并非西人所自创。这种观点最早出现于耶稣传教士来华后的明末清初,现在学习西学只不过是“以中国本有之学还之于中国”。毫无疑问,“西学中源”说……在近代化初期,它的存在是必然的。一方面,它体现在“变局”面前,受传统熏陶的开明人士提倡学习西学时的矛盾心态,为自强不得不引进西学,对传统文化又割舍不下;另一方面,它也是为了缓和强大的守旧势力的反对情绪,减轻引进西学过程中的阻力。清政府在同文馆之争中最后支持了洋务派,理由是:“习西法者,不过借西法以印证中法,并非舍圣道而入歧途”,正体现了这种作用。

——摘编自刘悦斌《晚清文化观的演进》

完成下列要求:

(1)据材料一概括利玛窦传教方式的特点。

(2)据材料二分析近代初期人们对“西学”的理解。造成这种现象的原因是什么?

(3)据上述材料所述,你对外来先进科学技术传播的过程有何认识?

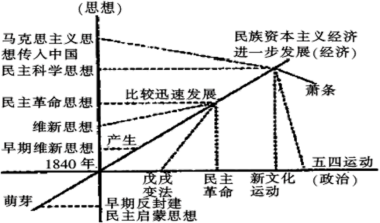

材料一 在近代前期,中国的近代化历程由学习西方的器物到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化,经历了三个阶段,在经济、政治、思想文化领域全面启动,逐步深入展开。此后的三十年,中国的近代化不断深化,收回了一些国家权益,民族资本主义有了一定的发展,但呈现一种曲折、缓慢发展的态势。总之,在半殖民地半封建的中国,近代化的目标未能真正实现。

——孙占元《中国现代化问题研究综述》

材料二

(1)根据材料一及所学知识,指出促使近代中国人向西方学习的重要因素,从政治、思想文化两方面分析“此后三十年中国近代化目标未能实现”的原因。

(2)据材料二,结合近代前期民主思潮演进的相关史实,就“思想的价值与力量”为主题写一篇小论文。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

| A.迎合统治者大一统中央集权的需要 | B.儒学正统地位受到佛道思想挑战 |

| C.加强人的道德修养的需要 | D.儒学系统化、哲学化的结果 |

材料一在中国古代历史上,国家始终是以变体的家长制形态出现的,也就是“家天下”的变体。当时由于小农经济无法提供足够的经济支持,国家的权力机构往往并不深入到乡村社会,而是止于县政;在乡村社会通过“家国同构”的社会组织,利用乡村自治组织力量将农民束缚在土地上。农民对“家”的认同自然而然地延伸为对“国家”的认同。因此,治国和治家的规则是通用的,“三纲五常”既界定了个人与家庭的关系,又规范了个人与国家的关系。而专制皇权也正是看到了这一点,因而往往借助乡村社会内生的伦理教化来实现在乡村的统治,而不仅仅是借助“横暴的权力”。

——摘编自任剑萍《对中国古代“家国同构”之探析》

材料二鸦片战争后介绍外国历史地理著作的问世,打开了国人瞭望世界的窗口,初步产生了真实而朦胧的世界观念,同时摒弃了“天朝大国”的守旧意识。从19世纪70年代起,尤其甲午战后,西方近代国家观念多渠道传播输导到中国,都是以西方近代国家理念为坐标,宣扬了西方近代国家的议会制度、三权分立学说和主权在民思想,无形中构成对君权至上的天朝意识的挑战。在维新人士中,严复比较系统地把西方近代政治学说译介给国人,用进化观念观察社会和国家问题。梁启超热情传播卢梭的天赋人权论、孟德斯坞的三权分立说等理论。孙中山也主张,革命成功后建立的民国,“效法美国选举总统,废除专制,实行共和”。

——摘编自李华兴《中国近代国家观念转型的思考》

完成下列要求:

(1)根据材料并结合所学知识,概括古代中国政治统治的基本特点,并分析形成上述特点的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出推动近代中国国家观形成的历史因素。

(3)综合上述材料,从社会转型的视角指出近代中国家国观念演变发展趋势。

| A.杜威学生自治的主张挑战了教师的权威地位 |

| B.罗素的演讲契合了当时中国的思想传播趋势 |

| C.中国外交失败使国人对西方的民主深感失望 |

| D.国人尚未意识到平民教育是救国的当务之急 |

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 达尔文在他于1859年出版的主要著作《物种起源》中更详细地阐述了自己的思想。……在浅色的桦树林里,浅色种类的蛾通常是深色种类的蛾的6倍;相反,在深色的松树林里,深色种类的蛾通常为浅色种类蛾的16倍。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 达尔文的进化论第一次对整个生物界的发生、发展,做出了唯物的、规律性的解释,推翻了神创论等唯心主义、形而上学在生物学中的统治地位,使生物学发生了一个革命性变革……它奠定了人类对生物进化认识的基础,随着近代科学的发展,人们必然会更加深入地认识生物进化的规律,更有成效地改造自然。恩格斯认为它是“19世纪自然科学的三大发现之一”。

——《生物进化论的“进化”过程》

材料三 尽管达尔文主义受到宗教界和其他集团的敌视,它还是对西方社会有着深远的影响。……例如,政治上,这是俾斯麦以血和铁统一德国的时期。各国的民族主义赞美者认为达尔文主义给了他们支持和正当理由。……经济生活中,这是自由经营和粗鲁的个人主义的时期。舒适的、心满意足的上、中层阶级激烈反对国家为促进较大的社会平等而作出的任何干预。……19世纪后期也是殖民地扩张的黄金时期……有人争辩说,殖民地是强国的繁荣和生存所必需的;还有人争辩说,按照世间的成就判断,诸土著民族软弱、低劣,需要优越的、较强大的欧洲人的保护和指导。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,指出达尔文用上述现象来阐释生物进化论的什么观点?结合所学知识,指出《物种起源》诞生的思想条件。

(2)根据材料二,分析达尔文的进化论被誉为“19世纪自然科学的三大发现之一”的原因。

(3)根据材料三,指出达尔文学说产生了怎样的社会影响?由此,谈谈影响科学对社会发生作用的因素有哪些。

| A.恢复前代礼乐制度 | B.代表下层平民利益 |

| C.强调社会等级和谐 | D.适应兼并战争需要 |