| A.文人画逐渐走向衰落 | B.社会矛盾日益尖锐 |

| C.传统绘画日益商品化 | D.商品经济发展繁荣 |

| 要素 | 内容 | |

| A | 上书人身份 | 资产阶级早期维新派 |

| B | 上书人主张 | 实行民主共和制 |

| C | 清政府态度 | 坚持施行新政 |

| D | 该事件背景 | 中日签订《马关条约》 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料一 20世纪初,列强在蒙古、西藏、新疆地区策划分裂活动,作为“国族”的中华民族观念开始出现。中华民国成立后,“五族共和”成为传诵一时的口号。1924年,孙中山在演讲中第一次使用了“民族复兴”一词,并批评列强“不准弱小民族复兴”。九一八事变后,“民族复兴”成为具有广泛影响力的社会思潮。1935年国民政府设立民族扫墓节,1937年国共合祭黄帝陵。

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》

材料二 面对西方列强对中华民族的侵略,三元里人民自发组织奋起抗英;中法战争中,冯子材以七十高龄和法军拼杀;甲午战争时,邓世昌血染黄海。为改变中国现状,魏源在《海国图志》中提倡“师夷长技以制夷”。洪仁玕在《资政新篇》中,把轮船、火车、手表、望远镜等西洋技术看成“正正堂堂之技”。郑观应主张“君民共主”的君主立宪。康有为发表的《物质救国论》,界定了“物质学”即科学的概念。孙中山领导辛亥革命推翻帝制,建立了资产阶级共和国。陈独秀、李大钊以民主和科学为旗帜,开展一系列挽救民族危亡的运动,以救治国人心理上、思想上的疾病……

——摘编自缪克成主编《民族精神》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代中华民族观念变迁的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代民族精神的作用。

材料一 在传统的中国,技术上的追寻是由两种人做的。一种是知识分子,一种是工匠。工匠创造的成绩远超过知识分子。中国的知识分子不是没有从事观察,也不是没有讨论与研究;只是他们有另一种关怀。

——许倬云《历史分光镜》

材料二 宋代士人群体意识具有鲜明的时代色彩。宋初石介极力主张为文必须与倡扬儒家之道结合起来,要文道统一。张栽提出:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”面对社会危机,士大夫“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”。范仲淹上书皇帝,直陈天下危机,呼吁“变通”、“更张”,发起了以澄清吏治为重点的庆历新政。王安石在上书中告诫“享国日久矣,此诚当恻担忧天下”,他发起的熙宁变法运动把宋代政治变革推向高潮。

——摘编自郭学信《宋代士大夫群体意识研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,试举出两例由工匠创造的技术成绩。

(2)根据材料一、二,指出中国古代知识分子的“另一种关怀”具体内涵是什么?结合所学知识.分析宋代士人群体意识产生的历史原因。

历史研究中历史分期是一项重要工作,关于“中国近代史起点”问题,在不同时代背景下均有或明或暗的交锋,至今依然并未消歇。最具影响的观点主要有如下三种。

关于中国近代史起点的最具影响的观点

——整理自赵庆云《何为“近代”一中国近代史时限问题讨论述评》

(1)关于中国近代史起点存在多种观点,分析其原因。

(2)结合所学知识,说明“鸦片战争是中国近代史起点"的理由。

材料一 16~18世纪,东西方才开始第一次真正的文化交往,也只有这次交往,构成了东西方两个伟大文明之间的第一次真正实质性接触。传教士传到中国的文化主要是“天学”,即西欧的宇宙论。此外,还有历算学、几何学、解剖学、光学、医药学、地理学等科学技术知识和三棱镜、自鸣钟、炮弹制造、玻璃制造等器物和实用技术,也有音乐、绘画、建筑、宗教和哲学知识的传播。这些知识的传入,弥补了中国科学技术重实践轻理论的不足,起到了开拓中国人眼界的重要作用。

——摘编自王军《西学东渐与东学西渐》

材料二 传教士在把西方科学文化传到中国的同时,也把一些中国的儒家经典及对中国传统思想文化、风土人情、政治制度的见解及研究成果以书信、笔记和书籍的方式介绍到欧洲,使中国的历史文化、宗教哲学、典籍制度、礼仪习俗等大规模地、系统地传入欧洲。……中国高度发达的文明、古老发达的伦理观念、儒家的治国理论引起了启蒙思想家的强烈兴趣,他们在这里发现了另一个人类优秀文明。启蒙思想家们从抨击封建制度和教权的角度出发,对中国文化加以吸收和利用,成为启蒙运动和法国大革命的精神食粮。

——王军《西学东渐与东学西渐

(1)根据材料一并结合所知识,分析传教士东来的原因及对中国产生的影响

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括两种文化现象的不同

材料经世致用是儒学内部的一种思潮。它在遵守儒学根本信条的前提下,致力于解决当时社会存在的现.实问题。这个思潮不绝如缕,只要儒学被视作统治思想,几乎就可以找到它的影子。但它引起人们的关注,通常都是社会腐败现象特别严重的反响。

在清一代,经世致用思潮曾两度兴盛。一是清初顾炎武等人总结前朝覆灭的教训,为反对明末空疏的学风而倡导。他沉痛地写道:“昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。”“故凡文之不关于六经之指,当世之务者,一切不为。”进入19世纪,清朝全盛时期已过,官场的腐败,社会的破败,又一次触动朝野有为之士的心弦,盛极一时的汉宋之学都无力解决这些难题,经世致用思潮再度弥漫。1826年,魏源受贺长龄之托仿照明代《皇明经世文编》的体例,编就《皇朝经世文编》,此后,补编、续编、三编、四编、五编、新编、统篇等同类书接踵问世,反映了这思潮在19世纪中国长盛不衰的状况。鸦片战争以后,内忧和外患交织,经世致用便成了统治阶层应付这个困境的基本思路。

一袁伟时《经世致用思潮与鸦片战争后改革的延误》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“经世致用”思想的内涵并指出其在清初兴盛的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明“经世致用"思潮在19世纪中国长盛不衰的原因和表现。

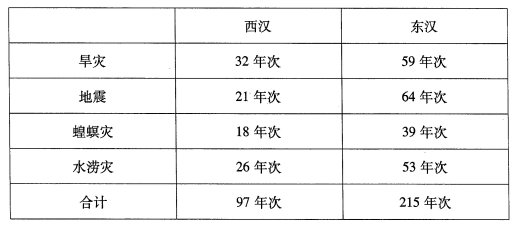

| A.史书的记载出现错误偏差 | B.受到社会主流思想影响 |

| C.东汉时期科学技术的发展 | D.自然生态环境急剧恶化 |

材料一 在《战国策》和《汉书》中,古人就提出了“爱国”和“爱国如家”的观点。在古代社会中,修身、齐家、治国、平天下是四位一体的。在人们心目中,君主是国家的象征,君主的忱乐与国家的安危和民族的兴衰联系在一起,国家和君主是一回事。古代爱国主义者要求建立的统一国家,只能是以皇帝为代表的一统天下。面对统治者的腐朽没落和破碎的山河,面对外来侵略势力和人民遭受的苦难,古代爱国主义者不惜以身家性命报效国家,来获取个人的功名利禄。沿着古代爱国主义者的足迹,我们可以看到岳飞的“三十功名尘与土”,陆游的“当年万里觅封侯”“千年史策耻无名”,辛弃疾的“赢得生前身后名”“志士虚有少壮年”。

——摘编自顾杰善《中国古代的爱国主义》

材料二 1899年2月,梁启超发表《爱国论》,认为“爱国心之薄弱,实为积弱之最大根源”,欲唤起国人的爱国心以救国家,反对专制君权而兴民权,指出:“国者何?积民而成也。国政者何?民自治其事也。爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。为君相者而务压民之权,是之谓自弃其国;为民者而不务各伸其权,是之谓自弃其身。故言爱国,必自兴民权始。”该文也是近代论爱国的第一篇文章。梁启超在文中强调,爱国是现代社会最重要的伦理。他说:“国家为近世史新产”,“夫国家者,一国人之公产也”,它与被专制君主视为一人私产的传统国家已是不可同日而语。

——摘编自郑师渠《梁启超的爱国论》

材料三 谭嗣同谴责那些自苦其身、以剥削农民为务的老财主,说他们“宁使粟红贯朽,珍异腐败,终不以分于人”。这种结果是愈俭则愈陋,民智不兴,物产凋敝(《仁学》)。认为兴办新式工商业,采用先进技术,产品日多,财富日丰,那种“人人俭而人人贫”的局面就结束了。严复《原富》按语:“今使一国之民,举孜孜于求富,即富矣,又不愿为享用之隆,则亦敝民而已。……是故理富之术,在一国之母财(积累)支费(消费),相酌剂为盈虚。”

——刘含若《中国古代消费思想评述》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代爱国主义思想的特点,并简析其形成的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明梁启超爱国主义思想与中国古代相比的不同之处,并简析其意义。

(3)结合所学知识,评述材料二中两人的消费观。

材料

| 13世纪到18世纪中西方服饰对比 | ||||

| 结构 | 造型 | 设计手法 | 设计目的 | |

| 中国 | 平面、直线 | 宽松 | 无明显时代感 | 遮盖人体、规范礼制 |

| 西方 | 立体、曲线 | 合体 | 随时代变迁 | 展现人性、个性、重审美 |

——摘编自吴永红《13—19世纪中西方服饰结构差异及其原因探析》

服饰,是最直观的历史和社会文化载体。根据材料,自拟论题,结合所学知识进行论证。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)