材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。''许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海(康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出,“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次。……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)己过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。"'四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收'其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)指出材料一和材料二的观点有何不同?根据材料一和材料二,概述以康有为为代表的士大夫阶层对甲午战争失败的反应。

(2)材料一、材料二两则材料相比较,哪则材料更具史料价值?请说明理由。

| A.文献史料往往带有主观性 | B.阶级属性决定史料价值大小 |

| C.同一事件具有不同的理解 | D.日记比二手史料更具真实性 |

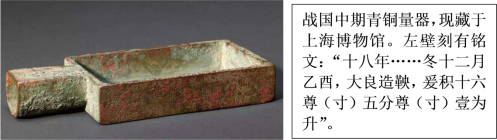

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

材料一 康有为在《康南海自编年谱》中说:

“再命大学士李鸿章求和,议定割辽、台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百余人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写……遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既已用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。”许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”。

材料二 当代学者茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:

“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”茅海建认为:“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

(1)说明材料一和材料二的论点所依据史料的类型,并分析其价值。

(2)根据材料一和材料二,谈谈你对茅海建观点的看法。

| 《中国:传统与变革》作者费正清和赖肖尔 | 他的一些改革是在经济和行政上向前迈出的步子,而其他的措施只是以前制度的恢复。王安石像汉代的王莽一样,宣称他的改革符合古代经籍的内容 |

| 《世界文明史》作者伯恩斯和拉尔夫 | 王安石的利农主张成为近代各国政府推行某些措施的先声,他的总纲领接近一种“国家社会主义” |

| 《中国通史》作者吕思勉 | 王安石所行的政事有一定功效,但引起的弊端极大。免役法利大于弊,裁汰冗兵确是收到很大的效果,但所置将兵未必精强等 |

| A.王安石变法过于久远难以评价 | B.没有客观公正的评判标准 |

| C.评价会因立场、角度不同而不同 | D.文献与实物史料须相互印证 |

| “今介甫(王安石字)为政……士吏兵农工商僧道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居” | (北宋)司马光《传家集》 |

| “国家一统之业,其合而遂裂者,王安石之罪也” | (南宋)罗大经《鹤林玉露》 |

| “适应于时代之要求而救其弊,其良法美意,往往传诸今日莫之能废” | (晚清)梁启超《王安石传》 |

| A.《传家集》是一手史料,作者立场最权威客观 |

| B.研究者立场影响了对王安石的评价 |

| C.《王安石传》为近代学者所著,评价较为全面 |

| D.从《传家集》到《王安石传》,评价具有时代色彩 |

| A.从不同评价中可以发现真相 | B.历史事实随史料变化而变化 |

| C.研究者叙述历史的主观性 | D.历史评价缺乏一定的标准 |

材料 改革开放以前,我国价格形式过于单一,许多商品价格甚至几十年不变。这些状况大大阻碍了商品流通和分配的合理化,制约着我国国民经济的发展:1979年,国务院开启了全方位的价格大改革。第一阶段(1979-1984年),对价格体系进行结构性调整。由于农产品价格过低影响农民的生产积极性和城市供应,国家连续几年大幅度提高农副产品收购价格。除此之外,国家还先后对农产品内部比价、工业品内部比价、部分消费品价格、各种运输方式之间的比价进行结构性调整。第二阶段(1985-1989年),把部分商品价格放开。政府实行计划指导下的议购议销、国家参与市场调节、逐步扩大企业定价权等措施,对价格体系与价格管理体制进行全面改革。通过一系列的改革,逐步形成国家定价、国家指导价、市场调节价等多种价格形式并存的格局,商品价格较以往能更好的反映价值和供求关系。但后期由于物价升幅过大,使改革一度陷入困境。

——摘编自刘一民《我国八十年代价格改革的得与失》

(1)根据材料并结合所学知识,说明1979-1989年价格改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析1979-1989年价格改革的作用。

材料 自商鞅变法运动开始之后,由于其行动与理论的独特性,引起了学者与政治家的强烈关注。其后随着社会实践与文明程度的发展,学界更是把它作为法家治世的一种典型符号象征,进行了深入而又持续的研究。

从变法开始直至今日,对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类不同的认知:第一类,传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类;第二类,传统儒家、道家、杂家等“背道刻暴派”的评判,即以道德为依据对商鞅变法持强烈批判态度,如荀子称商鞅为“盗兵”,孟子批评商鞅“强战”,等等;第三类,近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等;第四类,新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。

——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

根据材料,任选一类关于商鞅变法性质的评判,并结合所学知识予以阐释。

材料一 民弱国强,国强民弱。故有道之国,务在弱民。……民,辱则贵爵,弱则尊官, 贫则重赏。……治民羞辱以刑,战则战。……政作民之所恶,民弱;政作民之所乐,民强。民弱国强,民强国弱。

——《商君书·弱民第二十》

材料二 商君假孝公之势,变法于秦,其不朽之功,众口皆碑。法家之理论,实绩卓著,不仅促成强秦之一统,且亦支撑我国封建帝制达二千余年。方今中华共和,荡涤积秽,崇尚法治,然世人多道西方之法,殊不知商、韩已倡此二千年矣。数典忘祖,得无傎乎?

——陈奇猷《商君书·前言》(1990 年)

材料三 先秦法家之崛起,是欲谋变法图强、以法治秩序替代传统礼治秩序的一次积极努力。……法家的富强之路是建立在国富民穷、国强民弱的“零和博弈”之上的……法家“崇公抑私”的观念导致“公”对“私”的肆意侵吞和民众权益的极度萎缩。

——彭新武《法家精神:价值与缺失》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出《商君书》中的“治民方略”,结合所学知识,指出商鞅变法中“富国”“强兵”的主要措施。

(2)据材料二、三,概括两者评价商鞅变法和先秦法家的异同。

(3)综合上述材料,简要指出今人评价商鞅变法时存在的两种不同的价值取向。