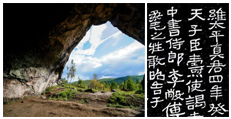

材料一 “鲜卑旧墟石室嘎仙洞及祝文”(下图),发现于内蒙古自治区。拓跋鲜卑旧墟石室,很早就见于古代文献。但因没有明确记载和实证,石室的具体位置久无定论。1980年,考古工作者发现了内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗一个山洞——嘎仙洞石室内的石刻祝文。其文字内容不仅与《魏书·礼志》中记载的北魏皇帝此次祭祖的祝文文字基本相同,且多出78字。由此得以确证嘎仙洞即传世文献记载中的北魏拓跋鲜卑族“石室”祖庙,由此证实了大兴安岭、呼伦贝尔草原就是拓跋族鲜卑部的发祥地。

——普通高中教科书历史必修中外历史纲要(上)第29页

材料二 公元485年,北魏孝文帝颁布均田令,基本解决了土地兼并所造成的土地和劳动者之间的分离,保证了每个劳动者都拥有了运用其劳动力所必需的土地。在此基础上,北魏变旧的以户计征的租调制为新的以丁计征的租调制,具体规定是一夫一妇每年缴纳帛一匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出一夫一妇的租调。出产麻布的地区,可以布代帛缴纳。以丁夫计征的租调制具有一定的均赋意义。虽然奴婢和耕牛的租调大大低于一般丁男丁女,但大地主占有大量奴婢和耕牛毕竟必须承担纳税义务,那些百室合户、千丁共籍的大地主家族荫占的大批劳动力也必须承担赋税,从而比较有效地解决了户调制的弊端。

——摘编自张守军《魏晋南北朝的租调制》

(1)根据材料一,分析嘎仙洞石室祝文的史料价值,并说明材料中用到的历史研究方法有何特点。

(2)根据材料二,指出北魏孝文帝改革中赋税制度的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

在戊戌变法运动的研究中,围绕“戊戌政变”前夕光绪帝的“密诏”问题,史界多有争论。由于“密诏”的面世有不同来源和不同版本,故有“真本”与“伪本”之说,甚至也有认为“密诏”本身并不存在,是“伪作”。

据学者梳理,“密诏”的来源主要是两个:一是杨锐(戊戌六君子之一)之子,一是康有为,两者均称“密诏”为光绪帝直接颁谕所得。

材料一 1898年10月19日,上海《新闻报》登载康有为所持“密诏”:朕维时局艰难,非变法不能救中国,非去守旧衰谬之大臣不能变法,而太后不以为然,朕屡次几谏,太后更怒。今朕位几不保,汝可与杨锐、刘光第、谭嗣同、林旭诸同志妥速密筹,设法相救。朕十分焦灼,不胜企望之至。特谕。

材料二 1909年,杨锐之子杨庆昶呈缴都察院存录的“密诏”:近来朕仰窥皇太后圣意,不愿将法尽变,并不欲将此辈老谬昏庸之大臣罢黜,而用通达英勇之人令其议政,以为恐失人心。虽经朕屡次降旨整饬,而并且随时有几谏之事,但圣意坚定,终恐无济于事。即如十九日之朱谕,皇太后已以为过重,故不得不徐图之,此近来之实在为难之情形也。朕亦岂不知中国积弱不振,至于阽危,皆由此辈所误。但必欲朕一旦痛切降旨,将旧法尽变,而尽黜此辈昏庸之人,则朕之权力实有未足。果使如此,则朕位且不能保,何况其他?今朕问汝:可有何良策,俾旧法可以全变,将老谬昏庸之大臣尽行罢黜,而登进通达英勇之人令其议政,使中国转危为安,化弱为强,而又不致有拂圣意。尔其与林旭、刘光第、谭嗣同及诸同志妥速筹商,密缮封奏,由军机大臣代递。候朕熟思,再行办理,朕实不胜十分焦急翘盼之至。特谕。

(1)比较两份“密诏”的内容,其差异主要表现在哪些方面?

(2)如果“密诏”确实存在,你认为哪一份“密诏”更接近光绪帝原意?为什么?

(3)就史料而言,两份“密诏”的价值何在?

| A.文献史料往往带有主观性 | B.阶级属性决定史料价值大小 |

| C.同一事件具有不同的理解 | D.日记比二手史料更具真实性 |

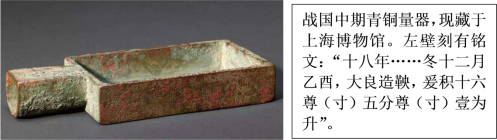

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

材料 金建国以后,灭辽攻宋,忙于战争攻取,一直没有制定成文法,致使将相大臣各以自己的意志为法律,在自己所控制的地区为所欲为。面对这种情况,金熙宗在汉族文人的帮助下,于“黄统间,下学士院,讨论条例,顽行天下。目之日《黄统新制》,近千余条”。这是金朝颁布的第一部成文法。这部成文法,现已失传,其内容不可尽知,但从零星史料记载中可以知道,“新律之行,大抵依仿大宋”,大约是依据《宋刑统》而制定。《金史·刑志》又记载说,《黄统新制》是“以本朝旧制,兼采隋唐之制,参辽宋之法,类以成书”,说明《黄统新制》也参考了唐律和辽法。金朝的法律属于中华法系,具有封建法律的特征。

——摘编自赵永春《论金熙宗的改革》

(1)根据材料并结合所学知识,简析金熙宗法律改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括金熙宗法律改革的意义。

材料 史料记载,“(北宋)靖康末,卫士仅三万人,及城破,所存无几……(南宋高宗)始置御营司,以总齐军中之政令”,御营司直接把调兵权和统兵权合二为一,成为最高军事机关,御营使一般由宰相兼任。南宋学者吕中指出:“国朝兵权,隶于三卫,本之枢府,枢府有发兵之权,而无握兵之重,三衙有握兵之重,而无发兵之权,今不复三衙,而别置御营司,分委之枢府,而置御营使,其后专掌兵权,枢密不得而豫。”但未过多久,御营司的权力一步步被原来的军事权力机构三衙、枢密院收回。时人日:“议者以本朝故事,分为两府,又置御营使,是政出于三。”宋高宗时期的中枢军事体制的改革,完全是为了应付紧张危急的战争局势、将杂乱独立的军队整编成国家正规军而实行的。这一军事改革后,南宋朝相权随之扩大。

——摘编自《从北宋灭亡的变局,看宋高宗时期的中枢军事体制的改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋高宗设置御营司的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出宋高宗设置御营司的影响。

7 . 史料 王猛帮助苻坚创立了荐举赏罚制度和官吏考核新标准。其主要内容是:地方官长分科荐举名为孝悌、廉直、文学、政事的人才,上报朝廷;朝廷对被荐者一一加以考核,合格者分授官职;凡所荐人才名实相符者,则荐举人受赏,否则受罚;几年禄百石谷米以上的官吏,必须“学通一经,才成一艺”,否则统统罢官为民。荐举赏罚制度和选官新标准的规定,有效地提高了各级官吏素质,才尽其用,官称其职,赏罚分明,吏治大变。他恢复了太学和地方各级学校,广修学宫,命朝廷大臣子孙一律入国学读经。既可以造就人才充实政权,又强迫氏族贵族的子弟接受汉族文化教育。

——摘编自山东省人民政府侨务办公室《乱世贤相——王猛》

(1)根据材料,概括王猛改革的主要举措。

(2)根据材料并结合所学知识,简析王猛改革的历史作用。

材料 1951年,西藏和平解放。1956年,西藏自治区筹备委员会成立。……1959年3月10日旧西藏政府及上层反动集团发动了蓄谋已久的武装叛乱。在平定叛乱的过程中,周恩来总理签署国务院令,解散原西藏地方政府,由西藏自治区筹备委员会行使西藏地方政府职权;废除旧政府及其官员的一切封建特权和乌拉差役、人头税,依照宪法保护公民的基本权利;建立县、区、乡农民协会,进行民主改革,逐步建立各级人民政权;通过赎买等政策废除农奴主的土地所有制,实行农民的土地所有制;坚持宗教信仰自由政策、保护爱国守法的宗教界人士。此次改革为1965年西藏自治区的成立奠定了良好的基础。

——摘编自常安《西藏民主改革的历史意义与价值》

(1)根据材料并结合所学知识,指出国务院对西藏进行民主改革的目的。(2)根据材料并结合所学知识,分析西藏民主改革的影响。

材料 明朝中后期以来,在江南地区苏州府同里镇,吴县周庄镇,湖州府的南浔镇,地跨杭州、湖州二府的塘栖镇,沿海港口乍浦镇和地跨湖州、嘉兴二府的乌青镇,政府便开始遣府厅级官员(同知或通判)驻镇进行管理。作为府级的特派官员,督捕同知配备的主要人员涉及经制典吏、经制书办、额设清书、额设招书、门子、快手、帮役、皂役、民壮、捕役、水手、轿夫名、军健等共104名。以乌青镇为例,一个县级以下的市镇而获驻高于知县品秩的同知,实已超出了政府对县级以下基层单位的常规管理模式,这是明政府对县以下基层行政管理形式上的重大改革,反映了其行政管理体系的灵活性。从史料记载来看,这些官员基本上履行了其“平盗贼、整吏蠹、兴水利、隆教化”的职责,身体力行承担着融合国家行政体系与地方基层发展的重要职责。

——据张海英《明清政府对基层社会管理的多样性》

(1)根据材料并结合所学知识,指出明政府在江南地区进行基层社会管理改革的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,指出明政府在江南地区进行基层社会管理改革的意义。

| A.否定官员善行 | B.强化社会控制 | C.首倡官员尽忠 | D.轻视民众价值 |