材料一 帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字……史臣曰:有魏始基代、朔,廓平南夏,辟壤经世,咸以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖……钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。

——《魏书·高祖纪》

材料二 自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵率多摈弃之,有同奴隶。边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——元朝马端临《文献通考》兵考三《兵制》

材料三 其私后魏之论者曰:魏之兴也,其来甚远。自昭成建国改元,承天下衰弊,得奋其力,并争乎中国。七世至于孝文,而去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!

——北宋欧阳修《居士集·卷十六》

(1)分别概括材料一、二、三对北魏孝文帝及其改革的评价。

(2)研究北魏孝文帝及其改革时,你如何看待《魏书·高祖纪》《文献通考》《居士集·卷十六》的史料价值。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析影响人物和事件评价的因素。

材料一 袁之为人机诈反复,深知皇上无权,且大变将兴,皇上将不能自保。故虽受皇上不次拔擢之大恩,终不肯为皇上之用。且与贼臣之逆谋,卖主以自保,而大变遂成于其手矣。

——梁启超《戊戌政变记》

材料二 我对戊戌政变此一事件有惑,且对当时的研究各说也不敢贸然认同,由此重新阅读有关档案(清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案),并以此检视先前各说,得出自己的结论。戊戌政变是一个过程,是由相关的诸多事件组成,慈禧太后与光绪帝的政治权力关系经历了紧张、对立、决裂,最后发展到慈禧太后企图废帝。开懋勤殿,设议政官,即光绪帝企图重用康有为及其党人,引起了慈禧太后与光绪帝的政治对立。八月初四日慈禧太后突然回西苑,事起于御史杨崇伊的密折,而密折中最能打动慈禧太后之心的,是伊藤博文次日的觐见。戊戌政变虽未因袁世凯告密而发生,但袁世凯告密的消息到北京,大大加剧了政变的激烈程度。

——摘编自茅海建《戊戌政变的时间、过程与原委》

完成下列任务:

(1)据材料一,概括梁启超认为戊戌变法失败的主要因素。结合所学,指出戊戌变法失败的根本原因。

(2)据材料二,概括作者对戊戌政变的主要观点。

(3)从史料实证的视角,简评上述材料的价值。

| A.文献史料往往带有主观性 | B.阶级属性决定史料价值大小 |

| C.同一事件具有不同的理解 | D.日记比二手史料更具真实性 |

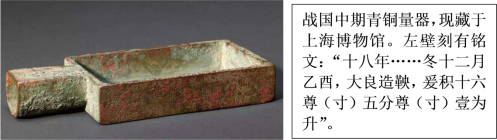

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

史料一 上层统治阶级主流对改革的正确认识,与他们的整体素养有着十分密切的关系。在十九世纪上半期,俄国官僚的升迁主要取决于受教育程度,而非门第出身。于是,19世纪30—40年代,官僚中间出现了一批接受过良好教育,勤于思考,对即将进行改革的纲领及实施方式意见相近的人,当时被称为自由派官僚。自由派官僚分布在政府各部门,它同自由派社会活动家、学者有着非常密切的联系。改革是社会从一个阶段向另一个阶段长期发展过程中的一个环节,是以相对和平的方式对旧制度和旧思想的否定,对新制度和新思想的认同。俄国1861年改革既废除了旧的根本阻碍俄国前进的落后的农奴制度,又在此后相继颁布了一系列的法令,为俄国的近代化构建了基本框架。

——张桂荣《1861年俄国农奴制改革的再思考》

史料二 日本明治政府曾以公历代替农历,元旦代替春节,改革服饰、发式和饮食习惯等。一开始“欧化”铺天盖地。但是,这样的“欧化”很快被“日本化”回潮所压倒,尤其是思想界。……被称为日本“资本主义之父”的涩泽荣一,则从《论语》里寻找儒家伦理与资本主义的结合点,提出了著名的“论语加算盘”即“道德经济合一”论,这种社会大转型过程中的文明与文化“离异”与“回归”现象,在东亚具有普遍性。

——摘编自马克垚主编《世界文明史》

(1)根据史料一,指出俄国农奴制改革成功的原因。并结合所学知识,简析农奴制改革对俄国社会发展的影响。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括日本明治维新的特点,并分析其主要影响。

新中国成立以来,我国中小学教科书政策随着时代变迁而演变。下表是新中国成立以来,我国中小学教科书政策的发展脉络。

| 时间 | 政策演变 | 基本情况 |

| 1949年—1984年 | “一纲一本”政策的曲折发展 | 新中国成立初期,新生政权将教科书建设放在重要位置。1950年底,我国组建了专业教材出版社——人民教育出版社;文革期间,人民教育出版社被解散,统编教材遭到全面禁止,教科书编写权下放至地方和学校;改革开放初期,教育领域拨乱反正,修订全国统编教科书,将教科书“国定制”治理模式进一步细化。 |

| 1985年—2000年 | “一纲多本”政策的萌芽阶段 | 为适应社会变迁和教育事业发展,人民教育出版社编制十年制和十二年制两版教材,这是“一纲一本”政策调整的重要标志。1986年,教育部设立教材审定委员会,提出有领导、有计划地实现教材多样化,以适应不同地区需要,各地教育差异性得到尊重;1996年,根据需要,国家教委对教材审定各方面作出详细安排和规定,教科书也从“国定制”变为“审定制”。 |

| 2001年至党的十八大 | “一纲多本”政策的落实阶段 | 在民主开放的政策环境中,我国中小学教材建设发生较大变化。 1999年颁发的《面向21世纪教育振兴行动计划》对教育改革进行全方位部署,“一纲多本”在新课改背景下开展;2001年颁布《基础教育课程改革纲要(试行)》规定实行国家基本要求下的教材多样化政策,新课改着眼于不断发展的国内外环境,努力促进我国教育水平整体提升。 |

| 十八大至今 | “一纲多本”政策的调整阶段 | 十八大以后,党和国家从国家意志的体现和国家事权的彰显角度重视教材建设的价值和意义。2017年3月国家教材委员会成立,办公室设在教育部;同年9月,中小学部分学科教材统一使用“部编本”;2019年,所有年级全部使用部编教材。“一纲多本”教科书政策的调整扭转了教材发行及使用过程中过于市场化的局面,有利于把握正确的政治方向和育人方向,同时提高了教材质量。 |

——整理自卢德生、王垚芝《新中国成立以来我国中小学教科书政策的演变》

根据材料并结合所学知识,围绕“中小学教科书政策演变”为主题,自拟论题并予以论述。(要求论题明确,立论有据,语言准确,逻辑清晰。)

材料 庆历三年,仁宗启用范仲淹推行庆历革新,剑锋所及直指北宋整个官僚集团,革新终极目标是“法制有立,纲纪再振”。范仲淹要求谏官提高自身的素质,要有坚守监察职责的道德,不惧权势,敢于牺牲;同时,希望朝廷能对谏官恩威并施,既要激励谏官与贪腐作斗争,又要防止谏官与不法臣僚勾结。此外,加强对官员的全面监察和考绩,对官员的监察上,多途并举,注重发挥台谏监察功能,对“诸道知州、同判,毫者、懦者、贪者、虐者、轻而无法者、堕而无政者,几皆可奏降”。鼓励官民上书,在一定程度上也能加强对官员的监察。对官员的考绩作为官员监察的一个重要手段,范仲淹建议京朝官需要延长京官的勘磨年限,从而压缩京城中冗官的数量,提升了官员德、才素质,为北宋的政治舞台吹进了一丝奋进的微风。

——摘编自杨永亮《范仲淹政治变革的当代价值》

(1)根据材料并结合所学知识,分析范仲淹推行庆历革新的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括在庆历革新中监督官员的措施。

材料 新中国成立后,由于中华人民共和国成立前连续多年的通货膨胀遗留的影响没有完全消除,加上第一套人民币的面额较大(最大为伍万圆),而且单位价值较低,以及纸张质量较差等问题,国务院决定由中国人民银行于1955年3月1日发行新币(第二套人民币),共有主辅币11种面额,13个品种,16种版别。每种券别版面都印有汉、藏、蒙、维吾尔四种文字行名、面额以及年份。这套人民币强调设计主题的政治性和艺术性的统一,表现了中国共产党革命战斗历程和各族人民大团结的主题思想。其主色调分档配色、冷暖色协调和谐,合理使用了红、蓝、绿、墨等七种颜色,且充分考虑了油墨的耐酸、耐碱、耐晒、耐磨等物化性能。票面上下花边和背面左右花答对称,一改过去中国传统纸币呆板的四边框设计形式,票幅尺寸按面额采取了分档次长宽递增式。票券采用由苏联供应的专用钞纸和我国新研制的钞纸,纸质精良、耐磨,且均有满版水印或固定水印,大大提高了防伪性能。汉字行名、面额以及年号字体为“张黑土碑体”,结构精湛,庄重大方。第二套人民币的发行,得到广大人民群众的认可和欢迎,为新中国经济建设发挥了重要作用。

——摘编自杨家骆《中华币制史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国1955年发行的新币的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析新中国1955年币制改革的意义。