材料一 商鞅以法家思想为指导,大刀阔斧地进行了改革:“为田开阡陌封疆”“僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥”“有军功者,各以率受上爵”“令民为什伍,而相牧司连坐……告奸者与斩敌首同赏,匿奸者与降敌同罚”“平斗桶权衡丈尺”。商鞅变法将社会引向一个统治残酷、愚昧单调、军事色彩浓厚的专制社会结构中。秦文化中固有的弱点使商鞅变法只能于短期内取得国富民强的效果,但难以实现真正意义上的“治”。

——摘编自杨志飞《商鞅变法的再认识》

材料二 “秦半两”青铜币以圆形方孔为货币造型。《史记·平准书·索隐》引《古今注》:“秦钱半两,径一寸二分,重十二铢。”钱文突起而狄长,略具弧形。个别有外郭,背平素。

秦半两钱

材料三 青苗钱利民其少,害民极多……

——司马光《乞罢青苗钱白扎子》

与今世银行所营之业相近,青苗则农业银行之性质也。

——梁启超《王安石传》

(1)根据材料一、列举商鞅变法在经济方面的举措,并结合所学知识分析商鞅变法的作用。

(2)结合材料二和所学知识,指出秦半两钱的史料价值。

(3)材料三中司马光、梁启超对青苗法的认识有何不同?

(4)结合上述材料和所学知识,指出影响史料运用的重要因素。

材料一 帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字……史臣曰:有魏始基代、朔,廓平南夏,辟壤经世,咸以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖……钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。

——《魏书•高祖纪》

材料二 自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵率多摈弃之,有同奴隶。边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——元朝马端临《文献通考》兵考三《兵制》

材料三 其私后魏之论者曰:魏之兴也,其来甚远。自昭成建国改元,承天下衰弊,得奋其力,并争乎中国。七世至于孝文,而去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!

——北宋欧阳修《居士集•卷十六》

(1)分别概括材料一、二、三对北魏孝文帝及其改革的评价。

(2)研究北魏孝文帝及其改革时,你如何看待《魏书•高祖纪》《文献通考》《居士集•卷十六》的史料价值。

材料一 帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字……史臣曰:有魏始基代、朔,廓平南夏,辟壤经世,咸以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖……钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民咸受耳目之赐。

——《魏书·高祖纪》

材料二 自孝文定鼎伊洛,务欲以夏变夷,遂至矫枉过正,宗文鄙武,六镇兵率多摈弃之,有同奴隶。边任浸轻,裔夷内侮。魏之衰弱,实肇于此。

——元朝马端临《文献通考》兵考三《兵制》

材料三 其私后魏之论者曰:魏之兴也,其来甚远。自昭成建国改元,承天下衰弊,得奋其力,并争乎中国。七世至于孝文,而去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!

——北宋欧阳修《居士集·卷十六》

(1)分别概括材料一、二、三对北魏孝文帝及其改革的评价。

(2)研究北魏孝文帝及其改革时,你如何看待《魏书·高祖纪》《文献通考》《居士集·卷十六》的史料价值。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析影响人物和事件评价的因素。

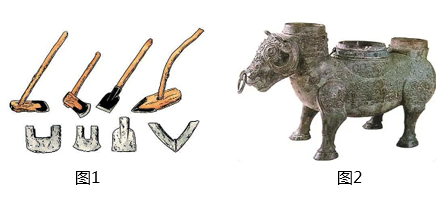

材料一

材料二

材料三 “国之所以兴者,农战也”。

“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”。

——摘自《商君书》

(1)依据材料一中图1和图2说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一新现象对当时的阶级关系和上层建筑产生了什么影响?

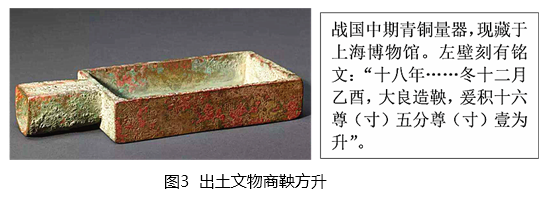

(2)比较材料二图3和材料三两则材料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。并结合所学知识,指出商鞅的经济改革的历史意义。

运用可信的史料去寻找历史真相是史学研究的不懈追求。关于1895年康有为是否真的有“公车上书”,史学界有不同意见。

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。”

——摘编自《康南海(指康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出:“清光绪二十一年从二月二十七日至四月二十一日,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)已过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。”“四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收’其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)根据材料一指出“公车上书”的背景,并结合所学知识概述维新派在“上书”之后为挽救民族危亡所作的努力。

(2)根据材料二指出“康有为根本没有上书”这个结论的证据,并从“史料价值和史料可信度”两个方面分析材料一和材料二。

材料一 魏主曰∶"国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。崤函帝宅,河洛王里,因兹大举,光宅中原,任城意以为何如"。

——(北魏)魏收《魏书》

材料二 从经济上讲,孝文帝迁都洛阳是看中了洛阳可以通漕运……洛阳能通四方之运,迁都洛阳是关系到军国大计的问题。

——万绳楠整理∶《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》

材料三 冯氏害死孝文帝生父献文帝且孝文帝自幼受制于冯氏,这使他的内心极为痛苦,并在情感上有曲折、隐晦的表现……因此,对于孝文帝来说,无论是他企图建功立业,还是个人情感的抒发,他都必须离开平城。

——王永平∶《北魏孝文帝迁都洛阳之个人因素》

材料四

注∶如图为出土于洛阳北魏冯熙、冯诞父子墓志(冯熙∶北魏冯太后兄长)。据墓志记载,冯熙死后,孝文帝为其举办了两场极为隆重的葬礼,表达了孝文帝对冯氏家族,特别是其祖母冯太后的哀思之情。

完成下列要求∶

(1)据材料一、二,概括孝文帝迁都洛阳的原因,指出两则材料分析问题的不同视角。

(2)结合所学知识,简要说明材料三、四对研究孝文帝改革的史料价值。

材料一 北魏墓葬文物图

|  |  |

图一出土地址:大同深井墓 | 图二出土地址:呼和浩特鲜卑墓 | 图三出土地址:河南洛阳偃师染华墓 |

材料二 五胡不是野蛮人,是牧人,他们带来的有战乱,还有北方民族的充满活力的气质与气魄。北方民族活动地区出土了大量反映北方草原文化与中原文化结合的、辉煌的北朝文化遗址遗物,堪称中华民族的无价之宝。北方草原民族文化是极富生气和极其活跃的,它为中华民族注入新的活力与生命,它还带来欧亚大陆北方草原民族文化的各种信息,为中西文化交流做出了重要贡献。大唐盛世的诸多业绩都源于北朝。

(1)参照人物服饰,按照时序排列上述三幅北魏墓葬文物图片,说明理由并阐述其史料价值。

(2)根据史料一、二并结合所学知识,分析草原民族对中华民族发展作出的贡献。

材料一 1899年1月,康有为在回忆“公车上书”时说:“再命大学士李鸿章求和,议定割辽台,并偿款二万万两。三月二十一日电到北京,吾先知消息,即令卓如(梁启超)鼓动各省,并先鼓动粤中公车,上折拒和议,湖南人和之……时以士气可用,乃合十八省举人于松筠庵会议,与名者千二百人,以一昼二夜草万言书,请拒和、迁都、变法三者……并日缮写,遍传都下,士气愤涌,联轨察院(都察院)前里许,至四月八日投递,则察院以既以用宝(光绪帝批准和约),无法挽回,却不收。''许多论著据此认为康有为发起和组织了“公车上书”,并将之视为资产阶级改良派走上政治舞台的标志。

——摘编自《康南海(康有为)自编年谱》等

材料二 20世纪七八十年代以来,史学界对康有为的说法提出了诸多质疑。茅海建详细查阅清朝军机处《随手档》《早事档》《上谕档》《电报档》《洋务档》《收电》《交发档》《宫中电报电旨》等档案,提出,“从二月二十七日至四月二十一日,在不到两个月的日子里,上奏、代奏或电奏的次数达154次,加入的人数超过2464人次。……在各省,封疆大吏电奏反对者(反对签订和约)己过其半数;在京城,翰林院、总理衙门、国子监、内阁、吏部官员皆有大规模的联名上书;举人们的单独上书也达到了31次,加入的人数达到了1555人次;举人们参加官员领衔的上书为7次,加入人数为135人次。"'四月初八日(5月2日),即康有为所称‘不收'其上书的当日,都察院代奏了官员举人的上书共计十五件。”“由此可以证明,康有为组织的十八行省公车联名上书,并非都察院不收,而是康有为根本没有去送。”

——摘编自茅海建《戊戌变法史事考二集》

(1)指出材料一和材料二的观点有何不同?根据材料一和材料二,概述以康有为为代表的士大夫阶层对甲午战争失败的反应。

(2)材料一、材料二两则材料相比较,哪则材料更具史料价值?请说明理由。

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

材料一 (王安石)不忍贫民而深疾富民,志欲破富民以惠贫民,不知其不可也……及其得志,专以此为事。

——苏辙《栾城三集》

材料二 王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说·拗相公》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“专以此为事”的表现,并分析其影响。

(2)根据材料二,概括说明王安石变法过程中出现了哪些问题。

(3)研究王安石变法时,你如何看待宋人话本的史料价值?