| A.重农抑商 | B.废除特权 | C.奖励耕战 | D.厉行法治 |

材料一 纵观历史,秦国的商鞅变法是当时战国时期各国变化最为彻底的一次变革运动。商鞅变法中提到,以往的小乡、邑都应该聚齐在一起,成立县,设立各个县管理者,领主的主权被收回中央,中央成为政治的集权中心。秦国对于地主和自耕农的土地所有制也非常明确,封建生产关系进一步得到深化,地主阶级的政治势力得到肯定以及稳固。在商鞅变法中,爵制不再受世袭的影响,不分亲疏远近,不特别厚爱贵族,一旦军功在身,不论是何等身份都可以获得爵禄。通过商鞅变法,秦国整个社会面貌发生了巨大的变化,达到了“道不拾遗,山无盗贼,家给人足,乡邑大治”的大好政治局势。

——摘编自李昊雨《商鞅变法的历史意义分析》

材料二 虽然王安石各种各样的新政都是设计精巧的方案,但是在实践中却碰了壁,不仅没有实现他当初的设想,反而打乱了社会经济秩序,影响了正常的生产和交易。官员反对新法,因为新法伤害了官员的利益;民众怨声载道,因为民众没有从新法中得到实惠。于是变法就转变为政治斗争,一旦转变为政治斗争,新法必定失败,官僚体系具有天生的保守倾向,而且新政不能得到预期效果,变法者很难证明自己的正确。因此,王安石在政治斗争中败下阵来,结果是人亡政息。

——摘编自许小年《商鞅变法为什么能够成功》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅变法的主要内容及历史作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析王安石变法失败的原因。综合上述材料,谈谈你对中国古代变法的认识。

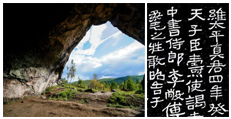

材料一 “鲜卑旧墟石室嘎仙洞及祝文”(下图),发现于内蒙古自治区。拓跋鲜卑旧墟石室,很早就见于古代文献。但因没有明确记载和实证,石室的具体位置久无定论。1980年,考古工作者发现了内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗一个山洞——嘎仙洞石室内的石刻祝文。其文字内容不仅与《魏书·礼志》中记载的北魏皇帝此次祭祖的祝文文字基本相同,且多出78字。由此得以确证嘎仙洞即传世文献记载中的北魏拓跋鲜卑族“石室”祖庙,由此证实了大兴安岭、呼伦贝尔草原就是拓跋族鲜卑部的发祥地。

——普通高中教科书历史必修中外历史纲要(上)第29页

材料二 公元485年,北魏孝文帝颁布均田令,基本解决了土地兼并所造成的土地和劳动者之间的分离,保证了每个劳动者都拥有了运用其劳动力所必需的土地。在此基础上,北魏变旧的以户计征的租调制为新的以丁计征的租调制,具体规定是一夫一妇每年缴纳帛一匹,粟二石。15岁以上未结婚的男子四人,奴婢八人,耕牛20头,也分别出一夫一妇的租调。出产麻布的地区,可以布代帛缴纳。以丁夫计征的租调制具有一定的均赋意义。虽然奴婢和耕牛的租调大大低于一般丁男丁女,但大地主占有大量奴婢和耕牛毕竟必须承担纳税义务,那些百室合户、千丁共籍的大地主家族荫占的大批劳动力也必须承担赋税,从而比较有效地解决了户调制的弊端。

——摘编自张守军《魏晋南北朝的租调制》

(1)根据材料一,分析嘎仙洞石室祝文的史料价值,并说明材料中用到的历史研究方法有何特点。

(2)根据材料二,指出北魏孝文帝改革中赋税制度的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

| A.中日之间贡赐贸易加强 | B.日本蚕丝织造业有很大进步 |

| C.殖民扩张危及中日商贸 | D.中国民族资本得到长足发展 |

| A.铁犁牛耕技术逐渐推广 | B.当时民众的赋税非常沉重 |

| C.统治阶级鼓励小家庭政策 | D.集体劳作的形式逐渐形成 |

| A.达到了富国强兵的目的 | B.造成统治集团内部分裂 |

| C.操之过急加重百姓负担 | D.动摇了北宋的统治基础 |

| “二三年间,开阖动摇,举天地之内,无一民一物得安其所者…——数十百事交举并做,欲以岁月变化天下。” | (北宋)刘挚忠肃集》 |

| “国家一统之业,其合而遂裂者,王安石之罪也。” | (南宋)罗大经《鹤林玉露》 |

| “适应于时代之要求而救其弊,其良法美意,往往传诸今日莫之能废” | (晚清)梁启超《王安石传》 |

| A.《忠肃集》是北宋人撰写,作者的评价权威公正 |

| B.《鹤林玉露》属于文学作品,没有任何史料价值 |

| C.《王安石传》为近代学者所著,其评价全面客观 |

| D.对事件的评价往往具有主观色彩并打上时代烙印 |

材料一 春秋战国时期,新兴君主们根据臣下的功绩来封官授爵,根据爵位高低来规定臣下的薪水。商鞅认为:“行赏而兵强者,爵禄之谓也。”秦朝建立后,一个一千石的官吏每年可得小米34250公斤,所得俸禄已经可以满足相当富裕奢华的生活了。到了汉武帝时期,俸禄以钱币而不是谷物的形式付给,有记载,丞相作为最高官员,月俸是高级官员中两千石的2倍,是中低级官员中六百石的20倍,是低级小吏的100~600倍。魏晋南北朝时期,俸禄内容复杂多样且多以布帛或谷物为主,且多个政权均因战时需要一定程度上削减了百官的俸禄。唐朝官员的收入主要包括职田(朝廷拔给官员自主经营的田地)、俸钱和赏赐。此外,还实行公务用车制度,官员的差旅福利,甚至还有退休金。到了清朝,政府在实行“薄俸制”的基础上,还设置了“养廉银”,并设置完善监管措施,形成稳固的俸禄制度。

——摘编自李博朱玉洁《中国古代的俸禄制度》

材料二 鸦片战争后,中国白银大量外流,造成了“银贵钱贱”,加之局部内战的巨额军费,使得开支不菲的官员因收入被波及而陷入了入不敷出的境地。面对国家的日渐沉沦及吏制的渐趋腐败,有识之士认为要想革新政治,必须对现行的俸禄制度进行必要的损益。在多方力推下,1869年颁布的《中国海关管理章程》一方面采取了中国俸禄制度按年计算的惯例,同时又引进了绩效工资的思想,体现了工资设计与职级高低、职务繁简相配合。外交官员的工资结构也抛弃了旧有的正俸、恩俸、养廉等名目,而是直接按照行政级别的高低拟定工资额,且按月支付,另外报销一定生活费和交通费。伴随着清末新政中的官制改革,清政府开始陆续实行工费、津贴、薪水制度,且改设各部门、各省份自行拟定养廉银数额,出现了如东三省奏定数额高出定额1.3~2万两的现象。

——摘编自鲍伟《晚清文官俸禄研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳中国古代官吏俸禄制度的基本特征,并简要进行评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清俸禄变化的背景,并说明其影响。

材料 19世纪下半期,俄国的直接税发生了重要变化,按等级征税的制度被根除。对国库而言最有数果的直我应是企业活动,农民肩上的负有所战轻,但尚表办理全子线的光主农民被强行就范,赎金明显超过了人头税。间接税制度也发生了显著的变化。在19世纪最后30年间,酒税收入又翻了一番,按收入量而言,关税仅次于酒税,19世纪下半期随着手续费和对外贸易的增加,关税在俄国税收中的作用急剧提高。总之,政府将征税重心放在间接税上成为税收跳跃式增长的基本原因。1861~1900年,俄国间接税收入增加了4.5倍19世纪末,俄国间接税占全部税收的85%。虽然欧洲其他大国预算收入也以间接税为主,但未像俄国间接税比例如此之高。

——摘编自张广翔《19世纪~20世纪初俄国税制与经济增长》

(1)根据材料并结合所学知识,概括19世纪下半叶俄国税制的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析19世纪俄国税制变化的原因。

| A.有利于商品经济的发展 | B.严重阻碍了农业发展 |

| C.提升了农民的社会地位 | D.促进了赋税制度改革 |