1 . 城市如同一个符号,走近它,可以领略历史的沉淀、感受时代的变迁。

材料一

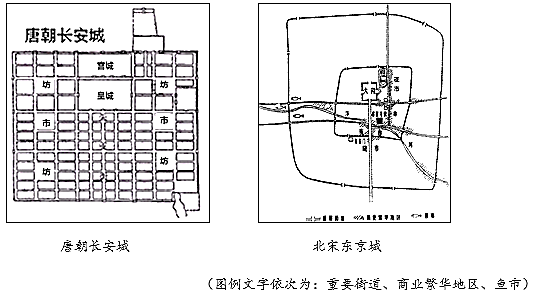

(1)对比唐朝,宋朝的商业活动有何发展变化?这种变化在文学上有何体现?

材料二无论是旧的圣道还是新的科尔索大街,罗马的轴线总是畅通无阻的,都是一条供人流通的大道。它的纪念性,是靠坐落于两边的建筑和活动于其上的人共同来完成的。

要穿越北京的中轴线?你会遇到一个又一个的障碍。故宫、天安门、毛主席纪念堂……这些新老建筑被有意识地安排在中轴线上,你要一次一次绕开。然后,如果没有这些建筑,也就没有北京的中轴线——这条轴线,并不是供人行走的,而是引导人向中心建筑致敬的。

——摘编自杨煦《城市轴线——西方与东方的对话》

(2)对比罗马与北京轴线的形态,反映出东西方城市建筑的何种不同理念,与之相适应的政治制度有何不同?

材料三明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。至清嘉庆年间湖北汉口、河南朱仙、江西景德、广东佛山并称四大名镇。汉口的港口贸易运输业颇为发达,成为我国内河最大的港口,有“十里帆樯依市立,万家灯火彻夜明”(吴琪诗)状其景,“居民填滥商贾辐楼,为楚中第一繁盛处”。颇能反映其繁盛。清乾隆年间,汉口更盛于世,仅“盐务一事,亦足甲于天下”。

——岳麓版高中新课程《历史》必修二

(3)根据材料三和所学知识,分析明清时期我国封建城市的变化及其原因。

材料四法国人傅立德在《上海法租界史》“告读者”部分写道:“尽管这部著作是如此不完善,但至少有一点好处,使读者知道我们国家在这一小块土地上的惊人努力。当第一个法国人来这里居住时,它还是一个布满了沼泽地的荒僻的地方。创建初期的寒伧的法国区(法租界)今天已经成为这个巨大的上海地区中心的一个繁华市区,它有自己的独立生活……完成这样的业绩花了多少时间呢?还不到80年。我们有权利引以自豪。”

(4)依据所学知识,该书大约出版于何时?“自己的独立生活”是指什么?

材料一 “其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

材料二 海舶大者数百人,小者百余人,以巨商为纲首,副纲首……舶船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物,夜卧其上,货多陶器,大小相套,无少隙处。

——(宋)朱彧《萍洲可谈》卷2

材料三 宋朝是中国社会市民阶级正式产生的年代,大批的手工业者、商人、小业主构成了宋朝的中产阶级。他们经济富足,又有自己独立的价值追求。市民的富裕闲暇生活及审美趣味和生活情趣促成了宋朝文化高度繁荣,戏曲、杂技、音乐、诗歌、小说等都在宋代高度繁荣。

——詹子庆编《中国古代史参考资料》

材料四 但对中国历史和世界历史而言,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。到15世纪,在世界历史的这一重要转折关头,中国的力量转向内部,将全世界海洋留给了西方的冒险事业。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯著《全球通史》

(1)依据材料一、材料二,概括宋代商业发展的特点。

(2)依据材料三,概括说明宋朝经济发展的主要影响。

(3)结合所学知识,你如何理解材料四所说的“爆炸性的影响”?分析中国没能产生这种爆炸性影响的原因。

材料一 历史上的中央与地方关系就像钟摆一样,一时摆向这边,一时摆向那边。中央集权过大了,地方运转不好,那就要放一点权;放权放得太厉害了,容易造成地方各自为政,中央管不了了,那就要收权。……而在中央与地方之间的权力分配方面,则是从宋代起中央集权就高度发达了,其时地方分权最弱。……中央与地方的关系,两千年来一直都在变化,都在不断地调整。

——摘编自凤凰网:周振鹤《历史上中央与地方的关系就像钟摆一样》

材料二 美国是人类历史上第一个通过代议制在广土众民范围内真正实行民主治理的国家,它建立了一整套模式,从而较好地处理了中央与地方的关系。

——中国改革论坛网:宣晓伟《美国的中央与地方关系:制度安排的优点和缺点》

材料三 在美国的复合共和国里,人民交出的权力首先分给两种不同的政府,然后把各政府分得的那部分权力再分给几个分立的部门。因此,人民的权利就有了双重保障,两种政府将互相控制,同时各政府又自己控制自己。

——[美]汉密尔顿、杰伊、麦迪逊《联邦党人文集》

(1)据材料一并结合所学知识,概要分析北宋调整“中央与地方之间的权力分配”的背景。简要说明北宋主要是通过哪些官制的变化来实现“中央集权高度发达””的?

(2)据材料二并结合所学知识,指出美国通过实行哪一制度“较好地处理了中央和地方的关系”?有何积极意义?

(3)材料三“两种不同的政府””、“几个分立的部门”分别指什么?结合所学知识,谈谈你对“人民的权利就有了双重保障” 的理解。

(4)综合上述材料,谈谈你对中央与地方关系的认识。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一:春秋战国时期,“在腹里繁华之地称为县,在边鄙之地称为郡,两者无统属关系”,可见郡在国之地位甚至不如县,故文献说“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡”。后世随着经济的发展,边境郡地逐渐繁荣,其下遂开始置县,以郡统县的制度慢慢就形成了,秦一统六国之后“海内为郡县”的局面形成。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)依据材料一,概括从春秋战国至秦朝郡县制的演变?

材料二:父亲要降低到和儿子相等的地位并且怕他们,而儿子和他们的父亲平起平坐……老师害怕他们的学生,还要哄着他们,学生轻视他们的师长……我们尤其不能忘记的是,男女之间也有着自由和平等的关系……民众对权威已经很不耐烦了,只要稍加约束就会大发雷霆……任何事物极端地扩大,都会导致相反的结果。

——柏拉图《理想国》

(2)依据材料三,说明柏拉图对雅典民主政治制度的态度。结合所学知识,你如何认识柏拉图这一态度

材料三:罗马法从它最初颁布十二表法的时候,就已经清晰地区分了私法和公法。……德国当代民法学家梅迪库斯说:“私法一般奉行决定自由,不必说明理由,与之相反,公法中的决定则受到约束。”这可能才是公法与私法最重要的差异所在。……换句话简单说,就是公法所调整的行动,必须遵循法律的规定,而私法调整的行动,则依照当事人自身的意愿进行。

——摘编自萧瀚《罗马法——权力边界观念的起源》

(3)依据材料说明罗马法的特点?结合所学知识,分析罗马法这一特点的意义?

5 . 秦始皇和康熙帝都是中国古代有作为的君主。阅读下列材料,回答问题。

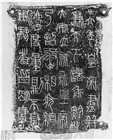

材料一下图为秦始皇二十六年诏铭(拓本),文字如下:

廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为□□。乃诏丞相状、绾,法度量则不壹,歉疑者,皆明壹之。

材料二1673~1681年,年轻的康熙帝指挥了一场平叛战争。他后来多次谈起战争前后自己的变化,说:“前者凡事视之以为易;自逆贼变乱之后,觉事多难处,每遇事必慎重图维,详细商榷而后定。”

——摘编自张岂之《中国历史》

材料三政事不论大小,全由皇帝一人裁决。秦始皇规定一天看章奏(竹简)一百二十斤(秦一斤合今半市斤),不看完不休息。

——范文澜《中国通史》

材料四朕自临御以来,一切机务必皆躬亲,从不敢稍自暇逸。……尽今天下大小事务,皆朕一身亲理,无可旁贷。若将要务分任于人,则断不可行。所以无论钜细,朕必躬自断制。

——《清圣祖实录》康熙五十八年

(1)指出图片中文字的字体,并根据图片写出材料一中空缺的文字。

(2)秦始皇在这一诏书中颁布了什么经济措施?有何意义?

(3)依据材料二,说明“平叛战争”所指事件及对康熙帝的影响。结合所学知识,评价这一事件的历史意义。

(4)依据材料三、四,概括秦始皇和康熙帝处理政务的共同点。

材料一 战国晚期,一个国家已是由君主与专业官吏治理,也已有了中央与地方的分层管理。秦始皇统一中国,将秦国已实行的制度施行于全国,汉承秦制,大体未改,但是经过三四代的逐渐改革,专业的文官构成统治机构的主体。从此以后,中国的皇帝不得不与庞大的文官集团共治天下,内廷与外朝的区分,颇同今日企业组织董事会与公司抗衡相似。

——许倬云《历史大脉络》

材料二 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。……与此同时,选举权也集中到中央。……代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科……一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——摘编自樊树志《国史概要》

材料三 中国传统政治,既主选贤与能,为何不想出一种皇帝公选的制度来呢?这亦有它外在客观条件之限制。在贵族政治下,皇位容易公选,小国寡民城市国家的皇帝,也易公选。中国自秦以后,却是一个大一统的国家,社会上又没有特权贵族存在,散漫的一千几百个县行政单位,居民多数在农村,皇帝公选无法推行。有一个举国共戴长期世袭的元首,国家易趋安定。只求他不太作恶,利害两权,而容许一个世袭皇室之存在,这不能说是全由于皇帝方面之压力,也不能说是全由于人民方面之奴性。这尽可有一个较近光明的看法,较近情理的说法。

——钱穆《国史新论》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析战国晚期至秦汉政治制度的变化趋势及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋朝官吏制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出中国传统政治未能确立皇帝公选制度的原因,并分析其深远影响。

交通为人类社会的政治、经济、文化交往提供了必要的条件。古今中外,人们都十分重视交通建设。阅读材料,回答问题。

材料一:从公元前220年开始,(秦朝)建造了以咸阳为中心呈一巨大弧形向北面、东北、东面和东南辐射的一批称为驰道的帝国道路。

——(摘编自《剑桥中国秦汉史》)

2009年5月2日,考古学家在宜宾县考察了始建于秦朝的五尺道。自秦以来,该处就是由四川到云南的重要通道。

——(据《华西都市报》2009年5月5日第12版)

1.根据材料一,结合所学知识分析秦朝修建道路系统的目的和道路修建的影响。分析材料中五尺道的历史价值。

材料二 从1870年到1913第一次世界大战前,铁路发展极为迅速。全世界铁路总长度由1870年的21万公里增加到1913年的110.2万公里,每年平均修建2万公里以上;主要资本主义国家,大部分投资用于修建铁路,大量钢材用于轧制钢轨。……环世界的铁路网初步形成,大多数国家纳入了世界市场。工业和交通运输业的发展及世界市场的扩大,使这一时期的世界贸易获得了巨大的发展。

2.世界铁路在1870到1913年迅速发展的原因是什么?结合材料分析铁路发展的影响。

材料三 1876年~1894年近20年的时间里中国境内修建约400多公里铁路。1894年~1911新建铁路约9000多公里。其中帝国主义直接修建经营的约占41%;帝国主义通过贷款控制的约占39%;由中国人自己修建的仅占20%左右。

——摘编自《中国动力新时速—新铁百科》

3.材料三反映了哪些信息?1894年起帝国主义各国为什么要在中国抢筑铁路。

4.结合所学知识分析1894~1911年中国铁路发展的原因和对中国社会进步产生的影响。

5.综上,谈谈你对铁路建设与社会发展之间的认识。