材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年,兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施和作用。

(3)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。并总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的规律和发展趋势。

2 . 阅读下列材料,回答问题

材料一:明代内阁大学士无定额。永乐年间有七人,宣德年间有十四人,万历年间有二十人,崇祯年间有五十人。明代内阁无属官。然而清代的内阁制就有不同;清代内阁大学士的名额,康熙年间,满汉大学士率为四员,到了乾隆十三年以后,才规定满汉学士各二员,协办大学士或一员或二员,非有缺不可递补。至于内阁官员有大学士、学士、侍读、中书舍人、典籍,其下又分设十二个小机构,为国家行政中枢远较明代内阁组织庞大。这也导致清代内阁出现了权责不明的现象。

材料二:明太祖创设殿阁大学士之始,仅令其侍左右,备顾问,并不知与国政。迨仁、宣之世,创设票旨制度之后,大学士已参预政事,其后又有首辅、次辅之分,票拟仅决于首辅一人。然清则刚好相反,清内阁制成于康熙时代,然此时便有翰林院分去内阁一部分的职掌,因翰林院的职务亦为掌制诰以备顾问的机关。至雍正时,为对西北用兵而另设军机处,参掌机密,大有取而代之的趋势。

——以上材料均整理自《明清两代的内阁制度比较》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括内阁由明到清的发展变化。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析明清内阁发展变化的原因及影响。

材料一 秦国商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、惠文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位的继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦能够实现统一的原因;简述秦建立统一多民族封建国家的作用。

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝开拓和巩固疆域的主要成就;结合秦朝的统一说明清朝疆域奠定的意义。

材料一:

材料二:

材料三: (雅典)最初是实行君主政体,以后让位于由九个执政官主持的寡头政治。这九个执政官是,主要执政官,全部属于贵族。……后来朝益于民主化的方向发展。急速发展的贸易创造强有力的中产阶级,他们同失去产业的农民联合,要求政治自由化。

——摘自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料四 “民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它打破了历代王朝的更选机制,否定了整个皇权体制,因而也触动了传统社会的各条神经,是政治制度和社会思想的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

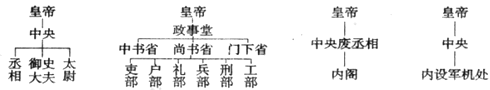

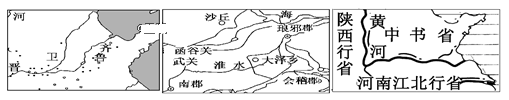

(1)材料一、材料二反映了中国古代中央官制及地方行政管理制度发生了怎样的变化?据此归纳中国古代政治制度发展演变的趋势。

(2)根据材料三概括雅典政治制度演变的历程及雅典“政治自由化”原因。

(3)依据材料四并结合所学知识,谈谈你对辛亥革命“是政治制度和社会思想的一大跃进”的理解。

材料一 西周时,诸侯在自己的封国内掌握政治。经济和军事等权力,还能在自己的封地内修建城池,征集军队,成为相对独立的政权。

——摘编自阴法鲁等《中国古代文化史》

材料二 从春秋以至战国,诸侯之间相互并吞,大国争霸激烈。这看起来像是由于周室衰微而出现的一种分裂局面,其实正是在这个过程……形成了地区性的统一王国,战国七雄进一步兼并的结果,是在中国历史上出现了首次统一的秦,汉皇朝。

——白寿彝总主编《中国通史》

材料三 秦始皇二十六年(公元前221年)议定皇帝尊号,初建封建朝廷之后不久,秦始皇和公卿大臣们便提出了在全国范围内建立地方行政机构的问题。

——白寿彝总主编《中国通史》

(1)指出材料一反映的政治制度的弊端。

(2)根据材料二,概括指出“大国争霸”出现的原因及其产生的客观进步作用。

(3)根据材料三,并结合所学知识,指出秦朝解决“问题”的措施及其特点和成效。

材料一 (秦始皇建立秦朝后曾召集群臣商议治国之策)丞相王绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填(镇)之,请立诸子,唯上幸许。”廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众……诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县……置诸侯不便。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)根据材料指出王绾、李斯争论的焦点是什么?结合所学说明秦始皇在这一问题上采取的措施及其影响。

材料二 艺祖(宋太祖)革命,首用文吏而夺武臣之权,宋之尚文,端本乎此。……自时厥后,子孙相承,上之为人君者,无不典学;下之为人臣者,自宰相以至令录(指县令一级的地方官员),无不擢科(科举登科),海内文士,彬彬辈出焉。”

——《宋史文苑传》

(2)根据材料并结合所学,概括宋初加强中央集权的特点。并分析这一特点对北宋历史发展产生的影响。

材料三 时上(明成祖朱棣)念机务(机要事务)殷重,欲广聪明,措(治理)天下于理也,乃开内阁于东南门,简诸臣为耳目。复每日百官奏事退,内阁臣造膝前(到皇帝面前)密勿谟画(认真谋划),率漏下数十刻(工作到很晚)。诸六部大政,咸共平章(共同商讨处理)。

——涂山辑《明政统宗》

(3)根据上述材料概括明成祖设置内阁的原因有哪些?结合所学知识,你认为内阁是一个什么性质的机构?简要分析这一举措对以后政治制度产生的深远影响。

材料一 在当今中国版图范围内,先秦时期共有战争661次(此从周平王东迁算起),平均每年约1.2次;秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时战事最多,共有1677次,平均每年有4.6次;而隋唐五代时期,战事亦不少,共1411次;至宋辽金夏,战争只有620次;而元明时期,战争次数亦达千次以上。

——施和金《中国古代战争的时空分布》

材料二 自永嘉至刘宋之季,南渡人口约九十万,占当时户政人口的六分之一,以江苏为最多,山东、安徽、四川、陕南、湖北等次之。……换言之,亦即晋永嘉以来,北方平均八人之中,有一人迁徙至南方。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,哪一时期战争最为频繁?说明这一时期战乱的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出人口南渡现象出现的原因,说明人口南渡的历史作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明中央政府处理民族关系的不同方式,并为这组图片设计一个主题。

材料一 由于秦王朝二世而亡,农民大起义的风暴迫使西汉统治集团对前朝之法令制度和政策措施进行深刻的反思。他们在总结秦亡之鉴时,又重提分封。郡县两制之争。多数大臣儒生又回到传统政治观念和宗法制立场痛斥秦立郡县之弊,认为秦王“蔑弃经典,罢侯置守,子弟无立锥之地,功臣无尺土之赏,身没而巨宇幅裂,及子孙而社稷沦胥”。刘邦集团从一姓私利出发,“激秦孤立亡藩辅,故大封同姓,以填天下”。其措施是郡县之制,无改于秦,同时分封刘氏子弟为九个诸侯王国作为藩辅,实行郡国并行双轨制。该制在剪除吕氏擅权时曾起过一定作用,但最终造成尾大不掉,爆发七国之乱。

材料二 西晋统一后又重开分封之议。司马氏鉴于曹魏“本根无所庇荫”,再次大封同姓诸侯王,并允许王国置军,镇守荆、扬、关中要地,取代异姓将领。其结果不但重蹈西汉封王致乱覆辙,而且酿成更大祸……历史发展并未到此结束……14世纪朱元璋建立明王朝,为使朱氏一姓长治久安,又一次大封同姓藩王。然其死后不久,坐镇北藩的燕王朱棣发动军事叛乱,大军南下,直捣金陵。

——以上材料均摘编自沈重《略论历代政区演变与中央集权》

(1)结合材料及所学知识,概括汉朝再行分封的原因和影响。

(2)结合材料及所学知识,分析封建皇帝封子弟为王的目的和实质。

| A.内阁取得票拟谕旨的权力 |

| B.内阁拥有类同宰相的权力 |

| C.内阁首辅获得皇帝的信任 |

| D.内阁大学士参与最高决策 |

10 . 阅读材料,完成下列问题。

材料一 江西景德镇市古称浮梁,唐始设县,现存古衙建于道光年间,大门、仪门、大堂、二堂和内宅居中轴南北,两厢有六部房。大门额书“浮梁县署”四字,东边立一鼓,告状的人或有紧急案情时击鼓,知县闻声升堂。西边有两块碑刻“诬告加三等”“越讼杖五十”。仪门是县令举行仪仗恭迎上级官员的地方。大堂即正堂,取名“亲民堂”,是知县举行重大典礼、审理重大案件和迎接圣旨的地方。大堂内有原告石、被告石,又称下跪石,绅士以上身份的人候审时可以不跪。二堂是知县处理一般民事案件、商议政事的地方,取名“琴治堂”,表示知县一面弹琴,一面理政,就是仁政教化以德治县。大堂动刑罚乃以法治县,两处结合就是文武兼治。

材料二 公元前449年罗马颁布了《十二铜表法》,公开诉讼的程序、债务、家庭关系、财产继承、宗教以及犯罪和刑罚等方面规定。到公元前3世纪中叶,罗马产生的法律统称为公民法,内容侧重于国家事务和法律程序等方面。由共和国到帝国的过程中,罗马法广泛借鉴外邦法规,注重调解贸易及财产等经济和民事纠纷,以自然法观念指导,认为人人生而平等,都有资格享有某些基本权利,形成了适应帝国时期境内各族人民要求的万民法体系,逐步取代了公民法。在帝国时期,法律逐渐影响到国家和个人生活的各个领域,规范了行政行为,调节了大量商业纠纷和债务、继承等个人财产关系,较好地理顺了各种错综复杂的利益关系。罗马帝国灭亡后,对罗马法的研究在中世纪和文艺复兴时期两度掀起热潮。后来,罗马法又成为近代资产阶级法学的渊源和近现代法律的先驱。

(1)根据材料一,概括古代中国法治的基本特征。

(2)结合近代西方民主政治的历程,分析说明材料二中罗马法的思想内容能够影响久远的原因。