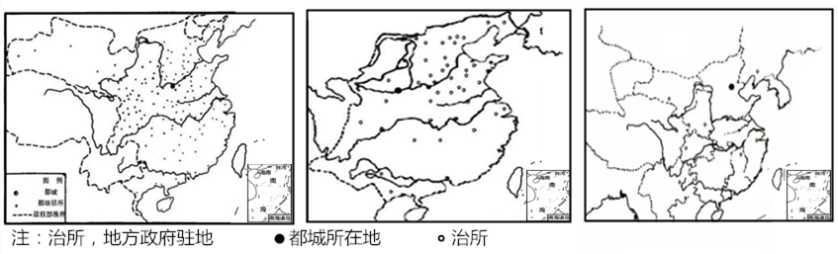

(1)以上三幅图是秦、隋、元三个朝代一级地方行政区治所示意图。观察图片分别指出三幅图对应的朝代。

(2)一级地方行政区治所的分布与政治、经济(包括人口数量)等有密切关系。从秦到元一级地方行政区治所南北密度分布有何变化?并简析导致其变化的具体原因。

材料一 欲觅制器之器与制器之人,则或专设一科取士,士终身悬以为富贵功名之鹄,则业可成,艺可精,而才亦可集。

——李鸿章上奏(1864年)

强敌交侵,割地削权,危亡岌岌……推求本原,皆由科第不变致之也……停止八股试帖,推行经济六科,以育人才而御外侮。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

材料二 向用四书文者,一律改试策论……第一场试中国史事、国朝政治论五道;第二场试时务策五道,专问五洲各国之政专门之艺;第三场试四书义两篇,五经义一篇。

——光绪诏令(1898年6月-7月)

朝廷……饬令各督抚设学堂,将俾全国之人,咸趋实学,以备任使……著即自丙午科为始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。

——清政府诏书(1905年9月2日)

材料三 在这个制度(科举制)之下,没有操纵的提名,没有伪君子卑鄙的争夺,没有两党可耻的争霸,没有混乱或腐化的选举……在最善的本意之下,它是民主的。

——【美】威尔杜兰《世界文明史第一卷东方的遗产》

(1)材料一中,李鸿章、梁启超提出上述观点的历史背景分别是什么?他们完善科举制度建议的相似之处是什么?(2)材料二中,清政府对于选拔和培养人才方面有哪些变化?

(3)根据材料三,分析作者对科举制作出上述评价的主要原因?

(4)结合材料和所学,你如何看待科举制度废止与近代文化的关系?

材料一 宋初,宋太祖在反思了前朝的教训后,做出了“与士大夫共治天下”的规定,并将其上升为国策。宋代士大夫们表现出比以往更多的历史责任感,敢于通过多种手段限制皇权。宋真宗曾遣使持手诏来见宰相李沆,欲封刘氏为贵妃。李沆让使者传话:“但道臣沆以为不可!”此事遂罢。元丰年间,吕公著上书宋神宗告诫道:“人君一言一动,史官必书。若身有失德,载之史册,将为万代讥!”士大夫们还严格控制太子或年幼皇帝的学习方向和接触范围。此外,在士大夫的解释与强调下,风雨雷电等自然变化常常迫使皇帝避正殿,减常膳,大赦天下。……宋代士大夫政治中毫无疑问地贯彻着忠君思想,要求皇帝尊重并更多的听从士大夫,从而保持江山社稷的长治久安。

——摘编自程民生《论宋代士大夫政治对皇权的限制》

材料二 1689年,英国议会通过《权利法案》,规定以后国王未经议会同意不能停止任何法律效力未经议会同意不能征收赋税等。但在很长一段时间里,国王仍然是英国政治生活的第一位参与者。1701年,议会通过《王位继承法,进一步强化了对王权的限制。1714年,乔治一世上台后,责任内阁制逐步形成,行政权力慢慢地由国王转到内阁手中。光荣革命后,国王曾通过册封贵族和上院中的支持者以控制上院的立法活动。后来,随着一系列的议会改革和选举改革,立法权逐渐转移到了资产阶级控制的平民院手中。这样,国王逐渐从一个有较大权力的君主,变成了虚位元首,统而不治。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》

(1)根据材料一,概括宋代士大夫限制皇权的表现,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一、二,概括宋代限制皇权与近代英国限制王权在手段及结果方面的不同之处。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——据阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料二 到了东汉末年,地方门阀士族左右了当时的乡闾舆论,滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人。……既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉实行的选官制度。(2)根据材料二并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,概括科举制的进步意义。

材料一:魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议,“乃立‘九品官人之法’,州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——摘自《通典》

材料二:随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间,被隋文帝废除。唐人杨绾云:“近炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据史料一,指出曹魏的选官制度及特征。

(2)根据史料二,指出隋朝创立科举制的原因。概括隋朝选官制度的主要变化。

(3)综合上述史料,谈谈对古代选官制度的看法。

材料 三省六部制把朝廷的决策和行政职能分离,决策的权力在宰相和皇帝,执行机构为尚书省及其所属六部。决策的权力本身也被分割,中书和门下之间互相制约,与秦汉时丞相集决策与行政的权力于一身的旧制相比发生了很大变化。这样的变化意味着在皇权与相权的矛盾斗争中,相权被分割,皇权得到加强;而中央机构和行政权力的进一步规范化、制度化,则使国家的行政效率得到空前的提高。因此,尽管唐以后国家政权的组织形式在局部上还不断地变化,但从总体上看,隋唐时期三省六部制的确立奠定了国家政权组织形式大的格局,为以后历代所沿用。

——摘编自阁守城、宁欣主编《中国大通史·隋唐五代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋唐三省六部制运行的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明隋唐三省六部制的意义。

材料一 汉武帝时实行察举制,设置孝廉、茂才、贤良方正等科目,通过地方举荐、中央任命的方式选拔人才。如果出现举荐不实或失真,察举者要受到惩罚;被举者任官后,一旦出现贪污腐败,不仅自己要受到惩罚,还会牵连到察举者。为了保证人才质量,东汉顺帝时,限制了察举年龄,引入了考试机制,并通过中央及地方的监察机构对察举推荐、考试复核的过程予以监督考察。

——摘编自薛德枢、徐杰《汉代察举征辟制度评析及其借鉴意义》

材料二 唐代科举是一种荐举性质的考试制度。宋初围绕消除荐举因素,对科举考试规则进行了一系列的细化完善。由多名考官分工负责,考官实行锁院制,考官及考试相关人员亲属实行别试,特别是对考生试卷实行糊名和誊录的办法,取消公卷制度等一系列措施,使得科举考试变成了“一切以程文为去留”的纯粹考试制度。

——摘编自卓进、蔡春《论唐宋科举考试性质变迁》

完成下列要求:(1)据材料一,指出汉代举荐官员的依据以及为避免举荐可能带来的弊端而采取的举措。

(2)据材料二,概括指出宋代科举考试规则变化的主要着力点,并简析其主要目的。

(3)据材料一、二,分析举荐和考试在汉、宋两朝官员选拔机制中地位的主要差异,并说明两者本质意图的一致性。

材料 唐朝时,进士科每榜录取人数很少,自唐高宗武德五年后近300年间,平均每榜不到26人。唐代科举考试规则尚不严密,考试前,士子往往向达官贵人或者文士名流投呈作品,称为“投卷”或“行卷”,希望得到赏识,以先声夺人。同时,也允许官员向选举机关推荐,称为“公荐”。唐代科举录取名额没有地区分配。殿试开始于唐朝武则天,但没有成为制度。到宋代,宋太祖亲自主持考试,“殿试遂为常制”。另外,地方主持的选拔初试称之为“乡试”,全国性的选拔考试,称之为“省试”,从此形成了三级考试制度。宋太宗以后,科举名额扩大为每榜多达数百人。宋代考官的亲属、门客等另外组织考试,称之为“别头试”。考试之前,考官全部进入贡院,不得与外界联系,称之为“锁院”。此外宋代不仅禁止考前的“行卷”与“公荐”,各级考试的试卷一律“封弥”、“誊录”,欧阳修则认为应该按照考生的绝对成绩“惟才是择”。经过争论,宋代最终确立了按地区划分录取名额的制度。在宋代,科举出身的官员成为文职官僚队伍中的核心力量。两宋310年的135名宰相中,90%以上是通过科举途径获得出身的。

——据《中华文明史》等整理

(1)根据材料,概括指出宋代科举制与唐代相比有哪些变化?

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋代科举制度改革的作用。

材料一 明太祖初定海内,仍元制,设中书省,综理机务。行之一纪,革中书省,归其政于六部,遂设四辅官。又仿宋制,置殿阁大学士,而其官不备,其人亦无所表见。燮理无闻,何关政本,视前代宰执,迥乎异矣。成祖简翰林官值文渊阁,参预机务,有历升至大学士者。其时章疏直达御前,多出宸断。儒臣入直,备顾问而已。

——摘编自【清】张廷玉《明史》卷一〇九《宰辅年表一》

材料二 阁臣至仁宣,以部院职、兼公狐衔地位骤显。也以票拟之预政形式,在明最高行政权力运行过程中之裁决权、执行权间构成一个中介程序。仁宣以来,阁臣多进士资格,翰林起身,识达大体,诸熟政令。且综理庶务,少掺杂各部门本位之偏狭,平章政事,更能拿出较为公允贴切之意见,其缓冲君主个人意志与国家机构职能之对立,调整国家机器合理运行之作用是显而易见的。

——摘编自姜德成《明代内阁制浅》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明初中央官制演进的基本特点,并结合相关史实加以说明。(2)根据材料二并结合所学知识,概括明朝内阁阁臣的地位变化及其参政优势,分析对明代政治建设的积极意义。

材料一

——整理自《新唐书·百官志》

材料二 由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡。隋唐时期之所以强调山川形便原则……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。

——摘编自周振鹤《体国经野之道》

(1)材料一反映了唐朝时期实行的哪种政治制度?根据材料一并结合所学知识,分析该制度对中央权力运行的作用。(2)根据材料二,概括中国古代行政区划的基本原则。根据以上材料并结合所学知识,简要说明中国古代中央政治制度和古代地方行政区划制度的共同政治目的。