——摘自《每日解读诗词<哈佛中国史6:大清>》

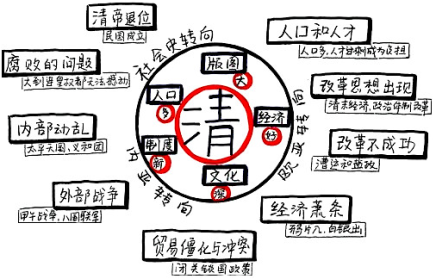

(1)传统观点认为清朝是一个失败的王朝,该书则认为清朝是一个“成就斐然”的时代。根据材料和中国古代史知识,对这一观点加以说明。

(2)考量一个朝代的历史,你认为应坚持什么原则?

材料一 “大一统”国家形态的形成,是多重因素共同形塑的结果,其中编户齐民制度发挥着至关重要的作用。编户齐民起源于春秋战国时期的诸侯争霸,其基本动力来自国家间竞争的加剧,目的在于富国强兵。随着秦始皇统一六国,编户齐民在全国范围内予以推行,并在汉代趋于定型。编户齐民对于“大一统”国家形态的作用机理主要体现在两个方面:一是通过“分家立户”,国家政权得以直接掌握国家人口,显著提升了国家获取赋役的能力,奠定了“大一统”的经济和军事基础。二是通过“户”及其相应的组织建制,王朝国家建立起了有效的纵向控制体系,加上家户单位的自主性治理,使得国家对社会基层的治理效能大为提升。

——摘编自黄振华《编户齐民与中国“大一统”国家形态的构建》

材料二 古希腊以城邦制度闻名于世,许多独立小国并存的形态贯穿了希腊文明的始终。城邦的理想是独立与自足。因此,城邦的人口数量是政治家和思想家关心的问题。亚里士多德在《政治学》中讲:“那些治理有方的著名城邦无一不对其人口进行控制……过于稠密的人口不可能保持一定的秩序。……一个城邦的最佳人口界限,就是人们在其中能有自给自足的舒适生活并且易于监视的最大人口数量。”可见,城邦人口政策的出发点是保持一定的公民人数,防止过大或过小。……实际上,城邦可以通过扩大或缩小公民条件的办法来控制公民的人数,公元前5世纪雅典几易公民条件正说明了这一点。但是,最根本的办法还是制定相应的人口政策。要保持一定的数量,就要包括鼓励和控制生育两个方面。

——摘编自王大庆《古希腊的人口和人口思想初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明编户齐民是如何推动大一统局面形成的。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊人口思想的特点,并分析原因。

材料一 元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——据阎步克《汉选官制变迁史稿》

材料二 到了东汉末年,地方门阀士族左右了当时的乡闾舆论,滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人。……既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西汉实行的选官制度。(2)根据材料二并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。

(3)据材料三并结合所学知识,概括科举制的进步意义。

4 . 材料:公元前221年,秦王政结束了长期的割据局面,建立了历史上第一个中央集权的统一王朝。(秦朝)地方实行郡县制,郡设郡守、郡尉(军事长官)、郡监(监郡御史)。郡尉是郡守的副职,郡监则只属于中央的御史大夫。郡下辖若干县,县下有乡,乡下有亭、里。皇帝的政令,通过三公九卿,直达于郡、县、乡、亭、里。这是一种前所未有的中央集权化体制,也是秦始皇最具有历史意义的创制。

宋亡后,中华大地上再度出现一个王朝统治的格局。忽必烈一手创建的元朝总体上取法于中原王朝的传统政治体制,对中国的治理是卓有成效的。(元朝)中书省又称都省,它直辖称为“腹里”的地区,全国的一级行政权都由中书省的派出机构一行中书省管辖。行中书省简称行省或省,是元朝的创制,一直沿用至今。

——摘编自樊树志著(国史概要》

(1)根据材料并结合所学知识,说明秦、元两朝实行的地方行政制度及其相似的时代背景。(2)根据材料并结合所学知识,简析秦、元两朝实行的地方行政制度的共同意义。

材料一 西周的明堂是朝堂及太庙的美称。《礼记》等典籍记载,周公曾于明堂“朝诸侯”祀文王”。《周礼》记载,西周明堂“东西九筵,南北七筵”,即长方形布局。春秋战国的阴阳五行家则将明堂设想为独立于朝堂、太庙之外的建筑,将其描绘为“亚”形布局。

材料二 汉武帝根据儒生的建议,尝试复原儒家经典中记载的明堂。汉代儒生提出,明堂为“亚”形布局,符合阴阳五行之数。东汉《白虎通义》载:“天子立明堂者,所以通神灵,感天地,正四时,出教化。”汉代明堂都是独立建筑。目前发掘的汉长安城明堂遗址中心建筑即呈“亚”形。

材料三 汉代以后,明堂一直是皇帝祭祀与布政的重要建筑。北魏孝文帝曾下诏“起明堂”,模仿汉制在平城南郊建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。

(1)阅读材料一、二,指出汉代复原的明堂与西周明堂的差异,并结合汉代思想背景,说明产生差异的原因。(2)阅读材料三,结合所学,分析北魏为何重视修建明堂。

材料 清初因明制,属平西、定南诸藩镇抚之。至雍正初,而有改土归流之议。四年春,以鄂尔泰巡抚云南兼总督事,奏言:“云贵之患,无如苗蛮。欲安民必先制夷,欲制夷必改土归流。臣思前明流土之分,原因烟瘴新疆,未习风土,故因地制宜,使之乡导弹压。今历数百载,相沿以夷治夷,遵至以盗治盗,苗、倮无追赃抵命之,土司无革职削地之罚,直至事大上闻,行贿详结,上司亦不深求,以为镇静边民无所控诉;若不割蔓塞源,纵兵刑赋事事整饬,皆治标而非治本。其改流之法,计擒为上,兵剿次之。”六年,复铸三省总督印,令鄂尔泰制广西。於是自四年至九年,蛮悉改流,苗亦归化,间有叛逆,旋即平定。

——据赵尔巽《清史稿·列传二百九十九》整理

(1)根据材料,指出清朝初年治理西南地区措施的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳改土归流政策带来的积极影响。

(3)根据材料并结合所学知识,从国家治理的角度,谈谈你的认识。

材料一 王者之制禄:公、侯、伯、子、男,凡五等…天子之田方千里,公侯之田方百里,伯七十里,子男五十里。

——《礼记・王制篇》

材料二 周王正妻所生之子称嫡子,其他妻室所生之子为麻子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、底子的后商相对于大宗称为小宗。而次子、麻子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、底子之后裔又是小宗。以此类推,形成一个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

——《历史》必修1

材料三 指鹿为马的故事。据《史记・秦始皇本纪》载:赵高(时为丞相)势倾人主,老臣皆被黜。尝遇朝会,乃使人献鹿于帝,高指日:“此马也。”二世笑日:“丞相误矣,此鹿也。群臣皆微笑而不敢扬声。

——《史记・秦始皇本纪》

材料四 以雅典为代表的古希腊民主制度,从梭伦改革开始,到克里斯提尼改革确立,再到伯利克里时期达到巅峰,最后因马其顿亚历山大的征服而结束。古希腊民主虽然只存在很短的时间,同时其制度设计也是相当的简单和粗糙,且带有其自身无法克服的弱点和局限性;但是它却是人类实践民主和追求自由的开始,是后世追求民主、自由的不竭的智慧源泉,是人类文明史上璀璨的明珠。

——任建林《关于古希腊民主制度之局限研究》

请回答(1)材料一、二分别反映了西周时期的哪些制度?并指出三段材料所反映的两种制度之间的关系如何?

(2)材料三中群臣“皆微笑而不敢扬声”,说明秦朝的制度存在着什么矛盾?为解决这一矛盾,唐、宋、两朝分别采取了哪些措施?

(3)据材料四和所学知识,分析古代希腊民主的局限性。

材料一 隋朝统一全国后,为了适应国家经济、政治和文化等一系列社会关系的新变化,为了扩大新兴统治阶级参与政权的要求,加强中央集权,用全国统一的标准选拔各级官吏,用科举制代替九品中正制。科举制源自统治者对传统文化的热爱以及对士人治国的强烈需求。隋朝创建科举制初始,考试从形式到内容既有鲜明的制度创新性,又有显著的文化继承性;以综合素质考核为主,考试和荐举并举,科目设置比较全面,根据专业需要采取与各科相适应的方式;具有厚重的儒家文化特色,重孝重德,重礼重义,重点突出,各有侧重,符合政治用人的一贯标准。隋朝实行的科举制,是对春秋战国以来诸子百家政治文化的选择的继承,是建立在以儒家价值观念为核心基础之上的一种综合素质的考评体系。

——摘编自何宗海《科举制在唐朝的变异及其对后世社会的影响》

材料二 《清帝谕令停科举以广学校》中断然宣布“废科举”:“科举不停,民间相率观望。推广学堂,必先停科举。……着即自丙午科为始,所有乡、会试一律停止,各省岁科考试亦即停止。”1905年的“废科举”.产生了强烈的社会效应.震荡的烈度足以撼动清朝根基。清朝人都知道,这次“变法”,不但变了清朝的“祖宗之法”,还变了汉唐以降历朝历代的“千年大法”。

——摘编自李天纲《1905年:科举制的幻灭》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要分析隋朝科举制产生的条件,并概括隋朝科举制的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析1905年科举制度废除的影响。

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举。炀帝时设进士等科,并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料一,指出隋文帝废除“九品中正制”的原因。材料二 科举考试是中国古代选拔官员的主要方法。它所一直坚持的是自由报名、公开考试、平等竞争、择优取士的原则,其基本理念是“至公”,……可以说,科举制是封建社会的“平民政治”。这在一定程度上打破了皇族及豪强宗法势力对于政治权力的垄断,促进了社会的良性流动,从而扩大了统治阶级政治统治的合法性基础。

——摘自邹一南《浅谈科举制度对中国社会的影响》

(2)根据材料二,指出“科举制是封建社会‘平民政治’”的内涵。结合上述材料及所学知识,概括我国古代选官制度的发展趋势。材料 三省六部制把朝廷的决策和行政职能分离,决策的权力在宰相和皇帝,执行机构为尚书省及其所属六部。决策的权力本身也被分割,中书和门下之间互相制约,与秦汉时丞相集决策与行政的权力于一身的旧制相比发生了很大变化。这样的变化意味着在皇权与相权的矛盾斗争中,相权被分割,皇权得到加强;而中央机构和行政权力的进一步规范化、制度化,则使国家的行政效率得到空前的提高。因此,尽管唐以后国家政权的组织形式在局部上还不断地变化,但从总体上看,隋唐时期三省六部制的确立奠定了国家政权组织形式大的格局,为以后历代所沿用。

——摘编自阁守城、宁欣主编《中国大通史·隋唐五代》

(1)根据材料并结合所学知识,概括隋唐三省六部制运行的特点。(2)根据材料并结合所学知识,说明隋唐三省六部制的意义。