大一统是我国历史上国家治理的突出特征,它既指在治理实践中形成的重视和尊重一体、统合的治理制度体系,也指政治观、民族观与天下观。

“要在中央”、国家统一、郡县体制是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的三大要素。“要在中央”是其基本形式,国家统一是大一统中央集权国家治理体系的基础,郡县体制是中央集权治理体系的行政区划基础。

统一的中央集权治理体系,符合我国疆域辽阔、人口众多、民族复杂的实际,为维护多民族国家统一、开展大规模公共工程建设、促进各地经济文化交流与民族融合、自然生态环境保护等提供了有利条件,认为不仅发挥出政治功能,也发挥出经济、社会与文化功能。

——摘编自卜宪群《“大一统”和“民惟邦本”——我国历史上的国家治理》

解读材料,自拟一个与中国古代“大一统”国家治理相关的论题,并结合所学知识进行论证。(要求:论题明确,史实准确,论证充分,表达清晰)

材料一 汉初,没有对诸侯国的监察制度,惠帝、文帝时,对中央直辖的郡由丞相直接派员“分刺州,不常置”。汉武帝时将全国分成13个监察区域,每个区域各派刺史1员,监察郡级官员(郡守、国相),并有权监督诸侯王,正式创立了刺史制度。刺史巡行监察,无固定治所。汉元帝之后,刺史有了固定治所和佐吏掾属。西汉末年,新莽政权以州牧取代刺史,赋予州牧统兵作战之权,并参与地方政务,州牧开始向地方官转变。

东汉初年,尽管光武帝复置刺史,但刺史已经变成固定的地方官,行政权也进一步扩大。东汉末年,再改刺史为州牧,以便集中所辖州内各郡军事、民力和财力镇压起义,州牧正式演变为地方最高行政长官。在镇压起义的过程中,州牧(个别仍称刺史)乘机专兵揽权,扩充实力,中央政府逐渐失去了对地方州牧的控制,“汉之殄灭,祸源乎此”。

——-朱华《西汉至隋刺史制度的演变》

材料二 任何一制度,决不会绝对有利而无弊,也不会绝对有弊而无利。所谓得失,即根据其实际利弊而判定。而所谓利弊,则指其在当时所发生的实际影响而觉出。

——-钱穆《中国历代政治得失》

结合汉朝刺史制度发展的史实,对材料二的观点作出解释。

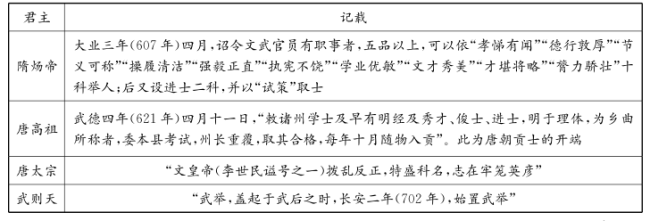

材料 关于隋唐时期部分君主事迹的历史记载

——据《隋书》唐摭言》《新唐书》等整理

阐述从_上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

材料

| 出处 | 内容 |

| 钱穆《中国文化史导论》 | 因为科举制的作用,而使贵族门第彻底消失,亦因为印刷术的发明,书籍传播方便,更使文化渗透到下层去 |

| 加特拉夫《开放的中国》 | 科举制是至今最合理的选才制度,是英国文官制度“遥远的榜样” |

| 关娴娴《科举制的废除与清末绅士的命运》 | 废除科举制……不断壮大的绅士阶层已经可以与清政府分庭抗礼。由于绅士阶层与清政府的离心,间接推动了立宪派势力的膨胀,促进立宪运动的高涨 |

| 杨齐福《近代士人文化心态的变化》 | 随着读书做官信仰体系的崩溃,许多人对科举制功名的态度也渐趋冷漠。读书人“往往羡慕商人,以为吾等读书,皆穷困无聊,不能得志以行其道” |

有学者运用文献计量的方法,基于中国知网文献数据库,对两宋时期的历史进行文本挖掘分析。下面是出现较多的词汇:

参知政事、南北面官、榷场、转运司、糊名法、节度使、通判、天子门生、禁军、猛安谋克、寒门等。

——摘编自李华瑞《近二十年来宋史研究的特点与趋势》

从材料中提取三个关联的词语,并据此拟定论题,结合中国古代史相关内容进行论述。(要求:写出关联词语,论题明确,论证充分,表述清晰)科举制度在中国实行了整整一千三百年,对隋唐以后中国的社会结构、政治制度、教育、人文思想,产生了深远的影响。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始,科举的考试内容陷入僵化,变成只要要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的实际学识。大部分读书人为应考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚;无论是眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。只要他们能“一登龙门”,便自然能“身价十倍”。历年来莘莘学子,俯首甘为孺子牛,目的多亦不过希望能一举成名,光宗耀祖。可以说,科举是一种笼络、控制读书人的有效方法,以巩固其统治。清朝科举制终于消亡。从此可知,政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。制度须不断生长,又须在现实环境、现实要求下生长。

——选自《钱穆〈中国历代政治得失〉

概括作者对科举制的观点,并选择一个谈谈自己对科举制度的看法或建议。可以从制度设置的背景、用意、内容、演变和影响、启示等角度,进行综合分析和评价。(要求:自拟论题,论述有据,论述准确,表达清晰)

7 . 材料

| 时间(朝代) | 事件 |

| 公元前356年 | 秦孝公任用商鞅进行变法 |

| 公元前140—前87年(西汉时期) | 汉武帝在经济政治等方面采取了一系列 改革措施。 |

| 9—23年(王莽新朝时期) | 王莽推行一系列改革 |

| 490—499年(北魏时期) | 北魏孝文帝改革 |

材料 科举制是在以德取人、以能取人基础上突出以文取人的一种全新的选官制度,是一种公开考试、公平竞争、择优录取的人才选拔制度,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。从隋代开始实行,经历了1300多年之久。科举制度自隋唐以来,一直是作为历代政府最基本的选官制度,富有极顽强的生命力。不管怎样改朝换代,不管有多少人用多少理由去抨击它,反对它,它都在不断地逐步完善和日益强化。其根本原因,就是科举制度本身的公平取士原则一直在起着主导作用。

——摘编自《浅谈古代中国科举制度》

根据材料及所学中国古代史的相关知识,围绕材料中的一条或几条信息;自拟论题并进行阐释。(要求∶论题明确,阐述时要有史实依据)

| 内涵 | |

| 西周 | 贵族的最后一个等级,大多受过“六艺”教育。 |

| 春秋战国 | 指文士,即具有一定知识和才学、专门从事文化活动的特殊阶层,来源广泛,派别众多,为各诸侯国所重视。 |

| 两汉(武帝后) | 儒学之士,学习儒家“五经”、“六艺”等。 |

| 魏晋 | 以家族为基础,以门第为标准,在社会上形成的地主阶级中的特权阶层。 |

| 隋唐宋元 | 泛指读书人,来源广泛。 |

| 明清 | 指秀才以上的读书人,以学“四书”“五经”为主。 |

“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”(柳宗元《封建论》)

“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”(顾炎武《郡县论》)

“郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之。势之所趋,岂非理而能然哉?”(王夫之《读通鉴论·秦始皇》)

根据材料,提炼一个观点,以“郡县制”为主题,展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)