资料一

专制主义和中央集权是专制主义中央集权制度的两个方面。 专制主义是中央领导机构的决策方式,是国家政权的组织形式。其主要特征是皇帝个人专断独裁,集国家最高权力于一身。它具有世袭性、独断性和随意性。 中央集权是针对地方分权而言的。其特点是地方政府在政治、经济、军事等方面没有独立性,必须严格服从中央的命令,一切受制于中央。 |

资料二

形成、发展和演变过程 (1)初步形成—战国时期:商鞅变法废分封、行县制,实行中央集权; (2)正式建立—秦朝:皇帝制、三公九卿制、郡县制; (3)巩固—西汉:汉武帝颁布“推恩令”,解决王国问题;实行刺史制度;思想上“罢黜百家,独尊儒术 (4)完善—隋唐:三省六部制、科举制 (5)加强—北宋:“二府三司制”削弱相权;将地方行政权、财政权、军权、司法权全部收归中央。 (6)新发展—元朝:行省制度 (7)空前强化—明清:明朝废丞相,清朝设军机处。 (8)消亡—中华民国:1912.2.12清帝退位。 |

资料三

基本矛盾及发展趋势: 两大基本矛盾:君权与相权的矛盾:中央与地方的矛盾。 发展趋势:君权不断加强,相权不断削弱: 中央权力不断加强,地方权力不断削弱。 |

班上同学对“专制主义中央集权制度”这一问题展开研讨,形成了两种观点:一种认为积极作用是主要的,一种认为消极作用是主要的。你赞同哪种观点,请说明理由。

(说明:可以选取一种观点作答,也可以另有其他观点,只要有理有据,史论结合即可。)

伊尹曾辅佐商汤灭夏,建立商朝。汤死后,伊尹继续相辅佐汤之孙太甲。表4为有关伊尹的历史叙述。

| 材料1 | 因太甲不能施行仁义,伊尹放之于桐宫。后太甲悔过自责,于是伊尹迎回太甲。重新当政的太甲注重德行,使国泰民安。 | (汉)《史记·殷本纪》 |

| 材料2 | 商汤死后,伊尹囚禁太甲于桐宫,自立为王;七年后太甲逃出,杀死伊尹,夺回王位。 | (战国)《竹书纪年》 |

| 材料3 | 辛亥卜,至伊尹,有一牛。甲戌卜,其执伊,侑,岁。(甲骨文记录显示,伊尹死后的 300 余年间一直受到商王的尊崇,祭祀地 位介于殷先王与先公之间) | (商)甲骨卜辞 |

材料 明朝,居中国历史上一个即将转型的关键时代,先有郑和下西洋主动与海外诸邦交流沟通,后有西方传教士东来扣启闭关自守大门;明代又是一个极中央集权的朝代,明太祖建立起庞大的农村集团,使得后继者不得不一次次采取内向、紧缩的政策,以应对从内、从外纷至沓来的问题。……晚明的士绅官僚,习惯于一切维持原状,在这种永恒不变的环境中,形成了内思的宇宙观,使今人看来,晚明时代显得停滞而无生气。

——黄仁宇《中国大历史》

阅读材料并从中提取一个或多个信息,自行拟定一个具体的论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,论证充分,逻辑清晰)

大一统是我国历史上国家治理的突出特征,它既指在治理实践中形成的重视和尊重一体、统合的治理制度体系,也指政治观、民族观与天下观。

“要在中央”、国家统一、郡县体制是我国古代大一统国家治理理念和治理体系的三大要素。“要在中央”是其基本形式,国家统一是大一统中央集权国家治理体系的基础,郡县体制是中央集权治理体系的行政区划基础。

统一的中央集权治理体系,符合我国疆域辽阔、人口众多、民族复杂的实际,为维护多民族国家统一、开展大规模公共工程建设、促进各地经济文化交流与民族融合、自然生态环境保护等提供了有利条件,认为不仅发挥出政治功能,也发挥出经济、社会与文化功能。

——摘编自卜宪群《“大一统”和“民惟邦本”——我国历史上的国家治理》

解读材料,自拟一个与中国古代“大一统”国家治理相关的论题,并结合所学知识进行论证。(要求:论题明确,史实准确,论证充分,表达清晰)

材料 在社会历史领域里,每一社会历史事件都不是彼此分离、彼此孤立的,而是相互联系、共同处于一个统一的社会总体之中,如果把某一历史事件抽象处来,孤立加以考察,那么就无法领悟其真实含义。

——摘编自都本伟《思哲论史 哲史卷》

| 知识板块 | 相关史实 |

| 中国古代史 | 铁农具和牛耕的推广、百家争鸣、变法运动、秦统一多民族国家的建立、推恩令、盐铁官营、 “罢黜百家,独尊儒术”、朱元璋废除丞相、明朝经济的发展、郑和下西洋、四大名著 |

| 中国近代史 | 两次鸦片战争、甲午战争、洋务运动、百日维新、辛亥革命、民族资本主义经济的发展、三民主义、新文化运动、五四运动、中国共产党的成立、新民主主义革命的兴起 |

| 世界史 | 法国大革命、资本主义经济发展、启蒙运动、新航路的开辟、英国资产阶级革命、英国工业革命、 美国独立战争 |

根据上述材料,并结合所学知识,自拟一个主题并加以阐述。(要求:主题明确,论证充分,史实准确)

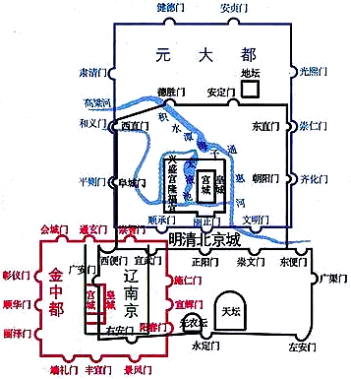

材料 辽、金、元、明清的北京城址图

古代北京发展概况(部分)

| 时期 | 名称 | 概况 |

| 辽代 | 南京 | 936年,辽获得幽云十六州后,升幽州为南京,定为陪都。《契丹国志》记载南京析津府“户口三十万。……陆海百货,聚于其中;僧居佛寺,冠于北方。……人多技艺,秀者学读书,次则习骑射。” |

| 金代 | 中都 | 1153年,海陵王完颜亮迁都燕京,定名中都大兴府,这是北京历史上第一次正式成为王朝首都。时人记载中都“宫阙壮丽” “工巧无遗力”。中都仿照北宋汴京,采用回字形相套,宫城位置居中,城内建有礼制建筑,如郊天坛、雨师坛等。 |

| 元代 | 大都 | 1271年,元朝建立,定都于大都。大都采取传统以宫城为中心的形式,规整方正、均齐对称,街道系依《周礼》,按经、纬设置。大都人口近百万,大街两旁,“皆有种种商店屋舍”,为“商业繁盛之城”。 |

| 明清 | 北京 | 1403年,明成祖下诏改北平为北京。1421年,明朝正式迁都北京。南京成为陪都,明成祖诏告天下:“继承大宝,统驭万方。”此后一直到清代,北京一直是正式都城。 |

材料 中国古代的选官制度的发展,大体可以分为三个阶段。即世官制、察举制和科举制。在世官割占统治地位的历史阶段,官职任定被限定于贵族范围内。察举制度创立之后,选官一般经现任官吏察访,然后向政府举荐予以任用。科举制则是通过考试选官,择优录用。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度述略》

根据材料并结合所学知识,就选官制度的变化与古代中国社会变迁的关系,拟定一个具体的论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 下面是秦汉时期出现较多的词汇:

秦半两钱;蒙恬;汉承秦制;郡县制;西域都护;盐铁官营;张骞;凿空;刺史;编户齐民;田庄;五铢钱;大秦王安敦;霍去病;甘英;文景之治;“推恩令”;丝绸之路。

请从材料中提取三个关联密切的词语,提炼一个主题,展开论述。(要求:主题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”(柳宗元《封建论》)

“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”(顾炎武《郡县论》)

“郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之。势之所趋,岂非理而能然哉?”(王夫之《读通鉴论·秦始皇》)

根据材料,提炼一个观点,以“郡县制”为主题,展开论述。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

材料 宋代商人社会流动一览表

流动途径 | 现象描述 |

科举入仕 | 科举入仕向普通民众的开放实际上是国家把政治权利这样一种社会稀缺资源从贵族官僚手中向下移动的结果,富民阶层(平民地主和商人)成为最大受益者。宋朝社会逐渐出现了“士商对流”的局面。 |

以富攀贵 | 宋代门阀政治的消亡反映在人们的婚俗观念上就是出现了多元化的趋向:士庶不婚的陈规被打破,婚姻重科举进士,婚姻论财。宋代婚姻重财,而商人作为财富力量的代表,自然在以财买婚、攀附上层时得以大显身手。“榜下捉婿”之风在宋代盛行。 |

捐纳买官 | 捐纳买官是平民阶层实现向上流动的重要手段与阶梯,官是从国家财政收入增加的需要出发,民是从向上登进的富贵实益着想,双方出于各自的需要,形成了一个类似于社会契约式的互惠体系。宋仁宗时商人就开始买官,而宋徽宗时情况更加严重。大观四年臣僚们的奏言中指出:“朝廷以三路财用少乏,边储未丰。近年以来,出颁假将仕郎等告牒,比之往岁,不啻数十倍。凡富商巨贾,乘时射利”。 |

——据冯芸《宋代商人的社会流动与宋代社会结构变迁》整理

根据材料并结合所学知识对“宋代商人社会流动”进行合理解读。(12分。要求:观点明确、解读合理、逻辑清晰)