科举制度在中国实行了整整一千三百年,对隋唐以后中国的社会结构、政治制度、教育、人文思想,产生了深远的影响。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始,科举的考试内容陷入僵化,变成只要要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的实际学识。大部分读书人为应考,思想渐被狭隘的四书五经、迂腐的八股文所束缚;无论是眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。只要他们能“一登龙门”,便自然能“身价十倍”。历年来莘莘学子,俯首甘为孺子牛,目的多亦不过希望能一举成名,光宗耀祖。可以说,科举是一种笼络、控制读书人的有效方法,以巩固其统治。清朝科举制终于消亡。从此可知,政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。制度须不断生长,又须在现实环境、现实要求下生长。

——选自《钱穆〈中国历代政治得失〉

概括作者对科举制的观点,并选择一个谈谈自己对科举制度的看法或建议。可以从制度设置的背景、用意、内容、演变和影响、启示等角度,进行综合分析和评价。(要求:自拟论题,论述有据,论述准确,表达清晰)

材料 宋代商人社会流动一览表

流动途径 | 现象描述 |

科举入仕 | 科举入仕向普通民众的开放实际上是国家把政治权利这样一种社会稀缺资源从贵族官僚手中向下移动的结果,富民阶层(平民地主和商人)成为最大受益者。宋朝社会逐渐出现了“士商对流”的局面。 |

以富攀贵 | 宋代门阀政治的消亡反映在人们的婚俗观念上就是出现了多元化的趋向:士庶不婚的陈规被打破,婚姻重科举进士,婚姻论财。宋代婚姻重财,而商人作为财富力量的代表,自然在以财买婚、攀附上层时得以大显身手。“榜下捉婿”之风在宋代盛行。 |

捐纳买官 | 捐纳买官是平民阶层实现向上流动的重要手段与阶梯,官是从国家财政收入增加的需要出发,民是从向上登进的富贵实益着想,双方出于各自的需要,形成了一个类似于社会契约式的互惠体系。宋仁宗时商人就开始买官,而宋徽宗时情况更加严重。大观四年臣僚们的奏言中指出:“朝廷以三路财用少乏,边储未丰。近年以来,出颁假将仕郎等告牒,比之往岁,不啻数十倍。凡富商巨贾,乘时射利”。 |

——据冯芸《宋代商人的社会流动与宋代社会结构变迁》整理

根据材料并结合所学知识对“宋代商人社会流动”进行合理解读。(12分。要求:观点明确、解读合理、逻辑清晰)

材料一 宋代科举取士情况简表

| 科举取士人数 | 平均每年取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。 |

| 进士出身背景 | 据《宝佑四年登科录》所载,仅该年录取进士601人,其中官僚出身的184人、平民出身的417人。 |

| 担任高官比例 | 北宋的71名宰相中,有64名为进士或制科出身,除去一些特殊情况,真正不由科举而任宰相者,仅有3人。 |

| 进士及第方式 | 礼部录取后,要到殿庭复试。及第与否和及第等级由皇帝决定。 |

——据张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》等

材料二 一方面承负沉重的外部压力,一方面鉴于五代时期内部变乱频仍、政权倏忽更迭的教训,“稳定至上”始终是赵宋王朝内政措置的目标。外部压力当前,宋代的军力不振,一直被人诟病:“一个以军人为首脑而组成的国家,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。”

——据邓小南《一个“生于忧患,长于忧患”的朝代》

根据材料一、二并结合所学知识,对宋代的立国特色加以评析。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密)科举制度在中国实行了整整一千三百年,对隋唐以后中国的社会结构、政治制度、教育、人文思想,产生了深远的影响。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。

科举所造成的恶劣影响主要在其考核的内容与考试形式。由明代开始,科举的考试内容陷入僵化,变成只要要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的实际学识。大部分读书人为应考,思想渐被狭隘的四书五经迂腐的八股文所束缚;无论是眼界、创造能力、独立思考都被大大限制。只要他们能“一登龙门”,便自然能“身价十倍”。历年来莘莘学子,俯首甘为孺子牛,目的多亦不过希望能一举成名,光宗耀祖。可以说,科举是一种笼络、控制读书人的有效方法,以巩固其统治。清朝科举制终于消亡。

从此可知,政治制度是现实的。每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。制度须不断生长,又须在现实环境、现实要求下生长。

一选自《钱穆(中国历代政治得失〉

根据以上材料,围绕其主题提炼出一个观点,结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

材料 恩格斯曾经指出:“国家政权对与经济发展的反作用可以有三种:它可以沿着同一方向起作用,在这种情况下就会发展得比较快;它可以沿着相反方向起作用,在这种情况下,像现在每个大民族的情况那样,它经历一定的时期都要崩溃;或者是它可以阻碍经济发展沿着既定的方向走,而给它规定另外的方向——这种情况归根到底还是归结为前两种情况的一种。但是很明显,在第二和第三种情况下,政治权力能给经济发展造成巨大的损害,并能引起大量的人力和物力的浪费。”

——摘自《马克思恩格斯选集》第4卷第701页

概括材料中的观点,并以17至19世纪中英两国历史发展演进的史实对该观点加论证。(要求:表述成文,观点正确,史论结合,论述充分,逻辑清晰。)

材料 下表内容摘编自张希清《中国科举考试度》

| 目录 | 内容摘编 |

| 第一章科举考试制度创立 | 科举制度究竟创立于何时?历来颇有争议。之所以如此,一个重要原因在于对科举制创立的标准存在着分歧。 |

| 第二章考试科目 | 隋代贡举科目大概有秀才、进士、俊士、明经四科。唐太宗之后,又有很大发展。唐式则天前后,增加了五经、三经及学究一经。 |

| 第三章应举人贵格 | 宋代工商杂类、曾犯刑责,不孝不悌、为害乡里等不得应举,元、明、清具有“倡优之家不许应试”的规定。 |

| 第四章考试方法 | 宋代采取封弥制,亦称糊名法,是将试卷上的举人姓名、年甲、三代、乡贯等密封或去掉,代之以字号,以防考试官在评定试卷时徇私作弊的种制度 |

| 第八章科举考试制度度除 | 八股取士,使天下消磨岁月于无用之地,堕坏志节于冥昧之中,长人虚骄,昏人神智,上不足以辅国家,下不足以资事蓄。1905年,科举考试制度最终被废除。 |

材料 鸦片战争前,一些具有反封建民主思想的人士,如顾炎武、吴敬梓、曹雪芹等人开 始对科举制度进行大胆、辛辣的批判。19世纪末,康有为、梁启超为代表的维新派对科举制 的批判尤为激烈,称其“箍人心”,“坏人才”,“毁实业”。在社会舆论的巨大压力下,清政府于 1905年正式废除了科举制。近年来,新现点认为科举制度是古代中国的伟大创举,它不仅对古代中国的政治、教育、文化等多个领域产生了积极的影响,而且对近代以后的中国和世界的文明进步产生了推动作用。科举制实际上是近代欧洲兴起的文官制度(即公开考试选 拔国家公务员制度)的源头。现在我国实行的高考制度某种意义也是古代科举制的继承和发展。

针对材料中的两种不同观点选择一个加以评论。(要求:观点明确,史论结合。)

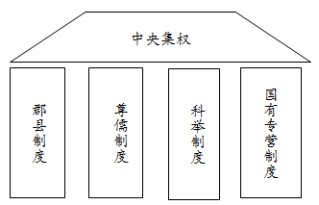

结合所学知识,简析上图中的郡县制度、科举制度是如何加强中央集权的。(要求:史实正确,语句通顺,表述完整,体现历史事件之间的相互联系。)

材料一 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化,……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 从6世纪隋朝重新统一中国,到16世纪西方人开始由海上侵入中国,这1000年是中国的政治、社会和文化空前稳定的时期。然而,似乎有悖常理的是,这种稳定既是好事,又是坏事。说它是好事,是因为比较起世界上其他任何社会,中国社会在这1000年中向更多的人提供了更多的物质利益和心理安全感。说它是坏事,是因为中国是如此成功和舒适,以致它虽未完全停滞不前,但却相应地保持不变。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一,结合所学知识,指出地方行政制度在汉初和元朝的变化,你如何理解从秦到清地方行政制度“无根本性质的变动”?

(2)围绕“稳定与社会发展”在材料二中提炼一种观点,并结合中国古代史相关知识加以论证。(要求:观点合理、明确,史论结合;逻辑严密,表述清楚;200字左右)

材料一 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部等,也都需要懂得相关专业的干员。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

材料二 由于考试是以儒家经典为基础,所以帝国实际上是由儒家学者根据儒家原则来进行治理。……实际上,文职人员的选拔视功绩而定,是中国帝国制度从秦始皇起一直持续到20世纪的一个主要因素。不过科举考试制度 还有另外一面,由于它是以只承认一家常说为基础,这就产生一种顽固的正统观念,并引起一部分知识分子的傲慢,而这些东西正是若干世纪后当西方商人和炮船出现时中国陷入困境的一个原因。

……最初的考试完全是综合性的,着重强调儒家经典著作,但也包括其他科目,如法律、教学和政治时事等渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念最后结果是形成一种制度。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。但是,随着生气勃勃的西方的侵入,它转而起了阻止中国人作出有效的调整和反应的作用;直到1905年最终被彻底废除为止。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)据材料概括科举制被废除的原因。

(2)尽管科举制在近代中国难逃被废除的命运,但它对中国社会发展产生过重大影响。综合上述材料并结合所学知识,以“科举制与中国社会发展,为主题进行论证。(要求:观点明确;史论结合:逻辑严密:表述清晰:280字左右)