材料一:孔子曰:“不学礼,无以立。”

中国古代儿童称谓简表

| 年龄段 | 称谓 | 称谓由来(摘自《礼记》等 |

| 1~3岁 | 孩提 | 孩提之童,吾不知爱其亲者 |

| 10岁以前 | 孺子 | 孺子平寝晏起,唯所欲,食无忧 |

| 满10岁 | 幼学 | 人生十年曰幼,学 |

| 13-15岁(男) | 舞勺 | 十有三年,学乐,诵诗,舞《勺》(一种文舞) |

| 15岁左右(男) | 束发 | 束发而就大学,学大艺焉,履大节焉 |

| 15(女) | 及笄 | 十有五年而笄(笄礼) |

| 15-20岁(男) | 舞象 | 戚童,舞《象》(一种武舞),学射、御 |

| 满20岁(男) | 弱冠 | 二十曰弱,冠(冠礼) |

材料二:大约在17、18世纪,新的儿童观念逐渐形成。卢梭认为:“在自然的秩序中,所有的人都是平等的。”“儿童时代有属于它自己的独特观察、思维、感知方式。”

18世妃来,童工约占西方工人总数的1/10,平均每天工作13-14小时,1821年,法因爆发了反对雇佣童工的抗议。19世纪,英法等国先后颁布一系列法律,限定童工的最低工作年龄及工作时间,并规定儿童要接受教育。1884年,伦敦防止虐待儿童协会成立。在此前后,英法等国先后制定法律,保护儿童免受肉体及精神侵害;剩夺虐待儿童的家长的监护权。

1904年,法国设立儿童福利部,1908年,英国设立儿童法庭。1924平,第一份《儿童权利宣言》提出儿童应受特殊保护。1946年,联合国设立儿童基金组织,1989年《国际儿童公约》确认每个儿童均有生存权、受保护权、发展权和参与权。现已有196个国家签署该公约。

请回答:

(1)材料一的表中能够反映礼乐制度对儿童要求称谓有哪些?简析在先秦社会礼乐制度是如何渗透到儿童成长过程中的。

(2)据材料二,概括18-19世纪儿童保护方面取得的成就,归纳20世纪以来儿童保护的新特点。

2 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 氏室属下的庶民也许就是氏室的宗族,否则也是集族而居的。氏室上面的一层是国君和同姓卿大夫构成的大家族,更上的一层是周王和同姓诸侯构成的大家族。其天子和异姓诸侯彼此间,则多半有姻戚关系。这整个封建帝国的组织大体上是以家族为经,家族为纬的。

——张荫麟 吕思勉《国史十六讲》

材料二 秦汉是官僚政治制度全面展开的时期,官僚政治的各个要素都发展到了相当的高度。……若从政府机构来看,秦和汉初中央政府中皇家事务与国家事务尚未分离,九卿不仅从执掌上来说是皇帝家务与国家政务没有分离,而且“卿”这个称呼本身即带有家臣的意味,宰相和百官也是具有浓厚的为皇帝个人服务的色彩。国家还保持了古老的家国不分、家国一体的传统和形式。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

材料三 清代是中国古代官僚政治制度的终结时期。……伴随着清朝统治的稳定,皇帝作为最高统治者和政府首脑的地位空前加强。……地方上,随着督抚完成地方化,省一级有了统一的军政首长,省成为名副其实的一级地方政权机关。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括材料一中帝国组织形式的基本特点,并说明其得以建立的制度基础有哪些?

(2)根据材料二并从中国古代政治制度发展演进的角度,归纳秦汉时期政治制度发展的特点。

(3)综合上述材料,谈谈你对中国古代政治制度发展演进的认识。

材料一氏室属下的庶民也许就是氏室的宗族,否则也是集族而居的。氏室上面的一层是国君和同姓卿大夫构成的大家族,更上的一层是周王和同姓诸侯构成的大家族。其天子和异姓诸侯彼此间,则多半有姻戚关系。这整个封建帝国的组织大体上是以家族为经,家族为纬的。

——张荫麟、吕思勉《国史十六讲》

材料二秦汉是官僚政治制度全面展开的时期,官僚政治的各个要素都发展到了相当的高度……若从政府机构来看,秦和汉初中央政府中皇家事务与国家事务尚未分离,不仅从执掌上来说是皇帝家务与国家政务没有分离,而且“卿”这个称呼本身即带有家臣的意味,宰相和百官也是具有浓厚的为皇帝个人服务的色彩。国家还保持了古老的家国不分、家国一体的传统和形式。

——吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

(1)概括材料一中帝国组织形式的基本特点和等级关系,并说明其得以建立的制度基础有哪些?

(2)结合材料二,从中国古代政治制度发展演进的角度,归纳秦汉时期政治制度发展的特点。并结合所学知识分析这一特点出现的时代背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对先秦、秦汉时期中国古代政治制度发展演进的认识。

4 . 阅读材料,回答相关问题

春秋战国时期,发生着从“大夫士”到到“士大夫”转变

春秋以前为“大夫——士”“士之子恒为士”。“得士者昌,失士则亡”流传于战国时期,“游士”们不但周游列国而且从原有身份中游离出来。“士大夫”这一概念在此时出现,指居官或有职位、社会地位的文人

(1)根据材料概括“士”的“身份”的变化。结合所学分析促成其变化的历史因素“科举取士

——国之大事

宋·苏撤在《上皇帝书》称,“凡今农工商贾之家,未有不舍弃旧而为士者也”,“(明末)科举所得,十之八九皆白徒”,“士”的构成继续发生着巨大变化。马克斯·书伯在谈论官僚系统时谈到了中国的科举制度,“开科取士的深层含义绝非关于考试技术层面的层层设计…

(2)归纳宋明时期“士”的特征,分析“开科取士的深层含义”。

材料一 “夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”“君臣、上下、父子、兄弟,非礼不定。”(《礼记·曲礼》)家国同构可以看做父亲为一家之君,君为国父,君与父互为表里,国与家是彼此沟通的。故,中国古语有“欲治其国,必先齐其家”(《礼记·杂记》)的说法。

材料二 秦以后,中国就开始有一个统一的政府,其政治领袖就是皇帝,皇位是世袭的。封建(指封邦建国)制度早已推翻。但只皇帝一家是世袭的,这已是中国政治上一项绝大进步。组织政府的是一个一个人,不再是一个一个家。皇帝和政府是分开的,皇帝是国家的唯一领袖、是国家元首,象征国家统一;宰相是政府领袖,负政治上一切实际的责任。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋……则分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上,以尽其才,而治民之纪,亦何为而非天下之公乎?故秦、汉以降,天子孤立无辅佐不永于商、周……郡县者,非天子之利也,国祚所以不长也;而为天下计,则害不如封建之滋也多矣。呜呼!秦以私天下之心而罢侯置守,而天假其私以行其大公,贤而秀者,皆可以奖之以君子之位而长民。若夫国祚之不长,为一姓言也,非公义也。秦之所以获罪于万世者,私己而已矣。斥秦之私,而欲私其子孙以长存,又岂天下之大公哉!

——王夫之《读通鉴论·卷一》

(1)根据材料一说说“礼”在古代中国社会起到了哪些作用?

(2)根据材料二,结合所学知识说明,秦汉时期“政治制度上一项绝大进步”指的是什么。这是否意味着“家天下”制度的结束?说明理由。

(3)根据材料三,归纳概括王夫之评价秦制的观点。

6 . 阅读材料,回答问题。

材料一 始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 (北宋)规定州郡长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。后来又把全国州郡划分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使、提举常平等四司,统称“监司”,也都由文臣担任。

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 最后通过的《联邦宪法》固然比起《邦联条例》来说大大加强了中央的权力,但是它并未建立中央集权的体制,它把相当多的权力保留给各州。换言之,它确立的新体制既避免了《邦联条例》的极端,又避免了中央集权的弊害,既把各州团结成为一个国家,又保障了地方的一定程度的自治地位,这样就可以发挥地方的积极性和首创性。

(1)指出材料一中“侯王”的成因。基于材料中的分析,秦始皇采取了什么措施?

(2)据材料二,概括北宋初年的地方治理措施。这些措施产生了什么影响?

(3)材料三中的“新体制”是什么?归纳材料对这一体制的评价。

7 . 制度的变革与创新直接影响着人类历史进程。阅读材料,回答问题。

材料一早期国家的官制是建立在亲贵合一的基础上的,血缘亲族是任官的先决条件,世袭罔替,代代相承。在那种贵族参政、议政、辅政的情况下,官的权力界限也不分明。如西周主管政务的卿事寮可以辅政,也可以将兵作战,也可以主持重要的祭祀大典;而太史寮也可以辅政、将兵。官有一定的分工,但不够清晰严格,这是贵族政治的必然现象。

——韦庆远《中国官制史》

材料二(卢商)早孤,家窭(jù,贫寒)困,能以学自奋。举进士、拔萃,皆中。由校书郎佐宣歙、西川幕府。入朝,累十余迁,至大理卿。……擢中书侍郎、同中书门下平章事。

——摘自《新唐书》列传第一百七

材料三自甲午以后,诏设学堂谕屡矣,而人才不出,何也?则以利禄之途仍在科目,欲其舍诗赋、八股、小楷之惯技,弃举人、进士之荣途,而孜孜致力于此,此必不可得之数也。是故变法必自设学堂始,设学堂必自废科目始。

——两广总督陶模《图存四策折》(1901年)

材料四根据英国议院辩论记录及相关资料,得出结论:“中国的科举制度在英国已广为人知;在当时英国期刊文献和议会辩论中,竞争考试的观念均与中国有关;议会内外都认为考试制度是中国创立的制度,而且没有人加以否认”……19世纪中期,随着议会制度的不断改革,其他方面的改革也在进行。1853年发表的《关于建立常任英国文官制度的报告》为建立现代文官制绘制了蓝图。1870年的枢密院令以此为蓝本建立文官制,规定以考试和业绩作为文官录用和晋升的依据。文官制的建立纠正了政党政治中政治分赃的弊病,同时也使国家政策有连续性,不因政府变迁而中断行政过程。

——摘自钱乘旦《英国通史》

(1)结合材料一和所学知识,说明秦朝的中央官制与西周相比发生了怎样的变化?

(2)材料二反映中国古代选官制度发生了怎样的变化?对当时社会政治有何影响?

(3)概括材料三的主要观点,结合所学知识指出该观点提出的原因。

(4)根据材料四,归纳英国选官制度改革的背景,并与材料三相比指出中英两国改革的本质有何不同。

材料一 公元前554 年,郑国子产执政后,先后进行了三项改革:整顿田制,承认土地私有;按丘(旧时一种社会基层组织)向新的土地所有者征收军赋;把新颁布的法律条文铸在青铜大鼎上,公布于众,昭示全国上下一律遵行,以限制强宗贵族的特权和不法行为,保护庶民百姓的利益。

材料二 在改革第一年,有人做歌谣:“子产计算我的家产,征收财务税,丈量我的耕地,征收田税,谁杀死他,我助其一臂之力!”面对各种阻力,子产说:“苟利社稷,死生以之。”到了第三年,又有人歌唱道:“我有子弟,于产教诲;我有士田,子产栽培。子产若是死了,谁来继位?”子产执政二十六年后死去,当时丁壮号哭,老人儿啼,说:“子产离我们而去了!让我们怎么生活啊?”

一一上述材料译编自《左传》《史记·循吏列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括子产改革的历史背景及目的。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出民众对改革态度的变化并归纳变化的原因。

9 . 2015年10月习近平在英国议会发表讲话时指出:在中国,民本和法制思想自古有之,既要吸收中华法制的优良传统,也借鉴世界各国法治的有益做法,加快建设中国特色社会主义法治体系。依据材料,回答下列问题。

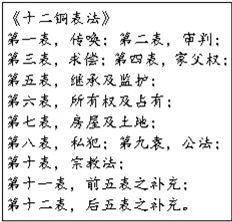

《法经》与《十二铜表法》(如图所示)的产生似乎是历史的巧合,并由此开启两大法系成文立法之先河。公元前5世纪“魏文侯师于李悝,集诸国法典,造《法经》六篇”“秦汉律令其文起自《法经》”。李悝认为“王者之政莫急于盗贼”,故《法经》始于《盗》《贼》.《法经》还包括审判、断狱、追捕罪犯及定罪量刑的通例与原则,是一部诸法合体、刑重民轻的刑法和刑事诉讼法法典。

(1)阅读材料结合所学,概括两部法律的异同。

(2)结合史实说出英国在世界法治文明发展进程中的贡献。

(3)阅读材料结合所学,以“挑战与应对﹣﹣中国比较法学的诞生”为主题进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填(镇)之。请立子,唯上幸许。” ……廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。”

——《史记·本纪·秦始皇本纪》

材料二 柳宗元在《封建论》中说:“夏、商、周、汉封建而延,秦郡邑而促(短促)。”

(1)概括材料一中丞相绾和廷尉李斯的观点。请依据材料归纳李斯的理由。依据材料二及所学知识,指出西周、秦、元三朝中央政府对地方的控制方式发生了什么变化?

材料三 汉武帝规定诸侯王除由嫡长子继承王位外,“以私恩自裂地,分其子弟”为列侯,而由皇帝制定这些侯国的名号,分别隶属于汉郡。淮南王刘安谋反,“国除为九江郡”;衡山王刘赐谋反,“国除为郡”。又颁布律令,规定王国官员地位低于一般官员,限制人们与诸侯王交游。从此,王国与汉郡无异。

——摘编自邱树森、陈振江主编《新编中国通史》

(2)依据材料三,结合所学知识,说出西汉初期在地方的政治制度,列举汉武帝解决王国问题的措施,并分析其意义。

材料四 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

(3)据材料四,结合所学知识,指出汉代和魏晋南北朝时期的选官制度各是什么制度?,并通过与上述选官制度的比较,说明科举制的历史进步性。