材料一 王者禘(宗庙祭祀的一种祭名)其祖之所自出(诸族之始祖多感天而生),以其祖配之,而立四庙。庶子王(嫡子有残疾无法继承王位,由庶子代之),亦如之。

——《礼记·丧服小记》

别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也;宗其继别子者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也 。

——《礼记·大传》

材料二 两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型 。

——潘岳《中国发展面临着深重的危机与难逢的机遇》

(1)根据材料一,概述西周祭祀制度的内容,并结合所学知识概括宗法制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,用史实说明春秋战国时期中国“完成了第一次文明转型”。

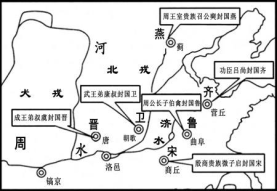

图1西周分封示意图

图3:公元前195年诸侯国示意图(同姓九国+长沙国)

(1)据图1,概括西周分封制的特点。

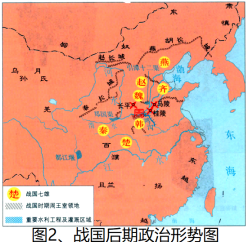

(2)比较图1和图2,战国后期政治形势发生了哪些变化,并分别说明其原因。

(3)结合图3及所学,说明当时分封制的特点及影响。

材料一 宗法制在周代完备而严格,继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者也。”这种关系不断发展的结果是君统宗统的合一。

——摘编自冯尔康等《中国宗族史》

材料二 清末民初,宗族组织原则发生了某些变化。1905年,上海王、朱两氏将祠堂族长制改为族会制,“从事家族立宪”。1918年该族增订族会章程,1924年修改,并经会员大会讨论通过。曹氏宗族的管理体制也开始近代化,规定族众有参与宗族事务的重大权力。此外,浙江绍兴阮氏宗族在1923年之前设立该族议事、执行二部,实行任期制,由选举产生。

——摘编自常建华撰《中国文化通志·宗祖志》

(1)结合材料一及所学知识,概括周代宗法制的特点,并分析该制度的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初宗族管理和周代相比有何不同,并分析其产生的背景。

(3)我们应如何认识宗法制的这种演变?

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

材料一 西周时,诸侯在自己的封国内掌握政治。经济和军事等权力,还能在自己的封地内修建城池,征集军队,成为相对独立的政权。

——摘编自阴法鲁等《中国古代文化史》

材料二 从春秋以至战国,诸侯之间相互并吞,大国争霸激烈。这看起来像是由于周室衰微而出现的一种分裂局面,其实正是在这个过程……形成了地区性的统一王国,战国七雄进一步兼并的结果,是在中国历史上出现了首次统一的秦,汉皇朝。

——白寿彝总主编《中国通史》

材料三 秦始皇二十六年(公元前221年)议定皇帝尊号,初建封建朝廷之后不久,秦始皇和公卿大臣们便提出了在全国范围内建立地方行政机构的问题。

——白寿彝总主编《中国通史》

(1)指出材料一反映的政治制度的弊端。

(2)根据材料二,概括指出“大国争霸”出现的原因及其产生的客观进步作用。

(3)根据材料三,并结合所学知识,指出秦朝解决“问题”的措施及其特点和成效。

材料一 殷墟甲骨文的内容涉及晚商时期的自然生态、政治制度、经济生产、外交征伐,使商代成为有出土古文字证实的信史时代。甲骨文中多有象形、会意文字,提供了汉字的早期形式。它还记录了当时自然灾害、天文现象以及各种野生动植物,令当时学者眼界大开。

——摘编自宋镇豪《甲骨文研究的继往开来》

材料二 1928年前,私人挖掘出土的甲骨就达十万片以上,已有数万片甲骨流散世界各地。这些非科学的发掘,往往只取甲骨,而忽略甲骨埋藏的情况,使所出甲骨的价值大失。1928年到1937年由于军阀混战和匪患不断,国民政府断断续续进行十五次发掘,先后发现了总计24900多片甲骨。日军占领安阳期间,日本学者在当地发掘甲骨及其他文物,并将其所得运往日本。

——摘编自人民网《甲骨文:唤醒沉睡文明》

材料三 新中国成立后,甲骨文研究始终受到国家高度重视,中国科学院等部门继续开展甲骨发掘工作。国家在制定“十二年科学发展远景规划”中,就把《甲骨文合集》的编辑撰写列为历史学科重点项目。进入21世纪以来,国家更是把甲骨文研究提高到与中华优秀文化体系构建相关的战略高度。2017年,甲骨文成功入选联合国教科文组织“世界记忆名录”。

——摘编自宋镇豪《甲骨文研究的继往开来》

完成下列要求:

(1)根据材料一,简析甲骨文研究的学术价值,并结合所学知识指出商朝政治制度主要特点。

(2)根据材料二、三,概括中国近现代甲骨文研究的发展变化。结合所学知识简析其原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈当今甲骨文研究的重要意义。

材料一:

(1)根据材料一就“封”和“郡”的字型结构来看,分封制与郡县制有何主要区别

材料二 廷尉斯曰:周文、武所封子弟同姓甚众,然后属相远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵,一统皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也,置诸侯不便。

——苏轼《东坡志林》

材料三 汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵。功臣侯者,百有余邑;尊王子弟,大启九国——藩国大者,夸州兼郡,连城数十。

——《汉书》

(2)根据材料二、三,概括指出秦、汉选择地方管理制度的共同因素?

材料四 顾炎武:“知封建之以变为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。”刘绍玢:“封建郡县,均有善不善焉。”“仍郡县之制,师封建之意,亦曰久于其任而已。……苟得其人,则必任以数十年之久。”

——据《清人对柳宗元<封建论>的批评》整理

(3)根据材料四,概括清代学者对“封建”与“郡县制”的认识及由此折射出的时代诉求。

材料一 自殷以前,天子、诸侯君臣之分未定也……诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也……逮克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣、昆弟、甥舅,本周之臣子;而鲁、卫、晋、齐四国,又以王室至亲为东方大藩……由是天子之尊,非复诸侯之长而为诸侯之君……盖天子诸侯君臣之分始定于此。此周初大一统之规模,实与其大居正之制度相待而成者也。

——王国维《殷周制度论》

材料二

材料三 忽必烈进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方,称行中书省,以便直接控制、处理政务……各省还设有行枢密院和行御史台分管军事和监察。

——《中国政治制度史》

请回答:

(1)依据材料一概括西周制度相比于以前的变化。结合所学知识分析这种变化的影响。

(2)材料二中汉初实行的地方行政制度是什么?有何弊端?汉武帝又采取何种措施解决这一弊端?

(3)根据材料三和所学知识,简析元朝地方行政制度的特点及其影响。

(4)综合上述材料,简要说明中国古代中央与地方关系发展的主要特点。

材料一 夫“周之同盟(会盟),异姓为后”,……然先同姓,次外戚,次功臣、故旧,星罗棋布,用作藩屏。而一族之势力,由此遍布寰区。一族之文化,由此广推于各地矣。……谓汉族统一中国,封建之制,实有功焉。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 后世对秦始皇的这一做法,大多盛赞不已……虽然秦代……仅仅持续了二世……但秦代所形成的专制主义中央集权国家,及其所确定的以郡县制为表现形式的行政区划,却……为后世历代所遵奉(西汉初年)刘邦采用的是……混合体。

——李晓杰《体国经野:历史行政区划》

……元行省制所体现的中央集权与地方分权的主辅结合,明显优于单纯的中央集权或单纯的地方分权。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

材料四 从秦到清,地方行政制度的形态有过纷纭繁复的变化……这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域……废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制度沿革益损,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

请回答:

(1)据材料一和所学知识回答,西周时期实行的分封制有何特点?对中国历史的发展产生了怎样影响?

(2)据材料二,后世对秦始皇在地方行政制度方面的哪一做法“盛赞不已”?概括这一做法的影响。结合所学知识,指出刘邦采用的“混合体”是什么?

(3)据材料三,说明元行省制与秦地方行政制度之间的关系。结合所学知识,指出元朝对我国地方行政制度的最大创举。

(4)据材料四,你如何理解从秦朝到清朝地方行政制度“无根本性质的变动”?综合上述材料,谈谈你从中国古代地方行政制度演变中得到的基本认识。

材料一 “中国”一词最早见于西周初年青铜器“何尊”的铭文:“余其宅兹中或(国),自兹义民。”意思是建都于天下的中心,从这里统治人民。《史记·天官书》中说“其后秦灭六国,并中国。”……汉朝的国号是汉,唐朝的国号是唐,以后建立的王朝国号有宋、辽、金、元、明等,清政府与外国签订的条约上签署的国名是“大清”。所以《史记》上出现的“中国”字样,并不等于我们今天所说所指的中国。直到辛亥革命以后,才把“中国”作为“中华民国”的简称。

——摘编自《中国:天下观念中的国名定位》、李扬帆《走出晚清》

(1)根据材料一,概括传统中国称谓变化的突出特点。

材料二 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(2)根据材料二,指出“家国同构”的新内涵,综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。