材料一 西周对政治生活的治理,主要依赖血缘这根纽带,体现在国家制度设计上,主要实行了两大制度:一是构成了以“‘家天下,为特征的周代王制的纵向构造”;一是包含“‘天子建国’与‘诸侯立家’两个层次”,构成“周代王制的横向构造”。当然,这两大制度是结合在一起的,不能截然分开。由此,西周统治者实现了族权与政权的有效结合,从而建立起一个稳定的国家。

——据李默海《国家治理视角下的西周政治制度》

材料二 唐朝的西域治理颇为成功,成为了中国历代中央王朝治理西域的典范。唐太宗统一西域后,在高昌设州府,并设专门的儒学学校。后来,在安西四镇和天山南北地区设置大都护府进行管理。中原文学作品在西州广为流传,学校作为学童习字范本,甚至学童能模仿唐诗韵律作打油诗;唐太宗推崇的书法与文学合一的《兰亭序》在于阗流传。

——据程喜霖《略论唐朝治理西域的战略思想与民族政策》

(1)根据所学知识,指出材料一中“纵向构造”“横向构道”分别是指什么制度。并指出两大制度是如何促使国家稳定的。

(2)根据材料二,概括唐朝治理西域的主要途径,并结合所学知识分析其影响。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

材料一 宋代地主阶级中占主要地位的是品官地主。宋代的门第观念,已经趋于淡薄,“家不尚谱牒,身不重乡贯”。品官地主除享有规定的特权外,还逾越规定乘机兼并土地。大部分品官地主在死后,其财产很少保持到三代以上。

——据宁欣《中国古代史》

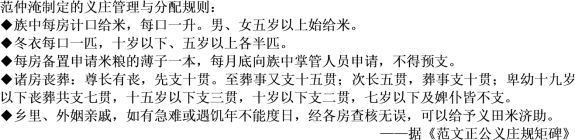

材料二

(1)根据材料并结合所学知识,分析宋代宗族受到冲击的原因。

(2)概括指出范仲淹义庄所定规则体现出的理念,并说明其建立义庄的目的。

材料一 廷尉李斯议曰:周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。

——司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料二 知封建(分封制)之弊变而为郡县,则知郡县之弊而将复变。然则将复变而为封建乎?曰:不能……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。

——顾炎武

材料三 政治制度是现实的,每一制度,必须针对现实,时时刻刻求其能变动适应。任何制度,断无二三十年而不变的,更无二三百年而不变的。但无论如何变,一项制度背后的本原精神所在,即此制度之用意的主要处则仍可不变,于是每一项制度,便可循其正常轨道而发展。此即是此一项制度之自然生长。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)概述材料一反映的历史现象。简要分析出现这一现象的原因。

(2)根据材料二,概括顾炎武对两种政治制度的评价。

(3)结合所学知识概括材料三中钱穆的观点,并指出其“本原精神”是什么。

材料一 家训是指家庭或家族对子孙立身处世、持家治业的教诲。传统家训有口头家训和书面家训等形式,有专著、散文、诗歌等体裁。家训的内容主要涉及齐家治国、为人处世之说,包括孝道、勤俭、谦恭、诚信、慎修、勉学、自省、向善、安分、积德、睦亲等诸方面的问题。我国传统家训发轫于先秦时期,发展于汉魏六朝时期,成熟于隋唐时期,鼎盛于宋元明清时期。先秦时期,大多数家训还夹杂于各种文献之中。汉魏六朝时期,一些贵族官宦 及饱学之士把家训当作独立的著述进行编写。宋元明清时期的家训中较多渗透了择业、理财等经济思想。随着传统家族组织的日益完善,包含家法、族规等具有极大约束性内容的家训产生。家族制定家训以及训俗、乡约具有超个体家庭的、多点成西的社会普及性,促使传统家训向社会家训转变。

-----据朱明勋 《中国传统家训研究》整理

材料二 近代以来,由于时代的急剧裂变,传统家训在近代发生了转型。一方面, 由于“家庭革命”(大家庭牧世同堂、同灶共食的局面退渐被小家庭取代)风暴的影响,家训专著及家诚、家范等专门性的家训单篇在家庭中的地位受到了极大的冲击,已然失去其应有的作用:另一方面,由于交通工具逐渐发达,人们的分别较以前更为经常,而当时电话、传真等并不普遍,这为家书的发展留下了极大的空间。这样,家书取代家训专著和家训单篇成为这一时期家训的主要形式。另外,这一时期的家训思想比较混杂,既有封建思想,又有资产阶级的旧民主主义思想,还有无产阶级的新民主主义思想,其中以封建思想和资产阶级的旧民主主义思想为主。

-----摘编自朱明勋 《中国家训史论稿》

(1)根据材料一,概括中国传统家训的特点。结合所学知识,分析宋元明清时期传统家训鼎盛的社会背景。

(2)根据材料二,指出近代中国传统家训出现的新变化。根据上述材料并结合所学知识,浅谈对传统家训传承的认识。

材料一 西周之子弟被分封于各地,一定程度上造成了周族的迁徙和流动。西周自身人口有限,他们分处各方时,为了扩大统治基础,还常把部分被征服者从他处迁置于国。国家体现着政治关系与血缘关系的混合,其本义为“天下一家”,“家天下”,国之本在王家。家,即家族,是宗法血缘关系的载体。在古人观念中,不论是国家动乱,还是国土缩减,只要君王之家,农之家存在,国家就会永存。当时的国家不含主权,疆域的观念。

——摘编自赵世超《西周政治关系、地缘关系与血缘关系并存现象剖析》等

材料二 希腊语中,“国家”与“公民身份”,“公民团体”,“宪政”等概念存在着必然联系。“国家”与“公民”是同义语,其含义可引申为:城邦国家作为一个整体在一定的国土范围内是一个权力主体;权力主体的本质便是主权,主要体现为凡城邦公民都是主权所有者,即主权在民。国家、城邦、公民在雅典呈现为一体化。

——摘编自张庆服《雅典与西周国家形态的差异》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周国家治理措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出公民在雅典城邦中的地位并分析雅典民主政治形成的历史条件。

材料一 (西)周分封71国,其中同姓诸侯40国,通过逐级分封,编织起由中央向四方扩散的控制网络,打破了夏商时期众邦林立的状态,加强了周王室与各诸侯国的经济、文化联系。

材料二 公天下之端自秦始……秦变周法,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,在世袭制下世代沿袭,虽有增减,但核心不变,这是几千年来占主导地位的制度。

——张岂之《中国文明史十五讲》

材料三 “汉承(继承)秦制,有所损益(减少和增加)。”为了巩固统治,刘邦分封诸侯异姓王、同姓王,随着封国的发展,出现“尾大不掉”之势……诸侯王的权力很大,在封地内可以任免官吏,收取租税,铸造钱币,还拥有兵权。

(1)根据材料一说出西周与夏商时期相比,在政治制度上有什么创新之处。这种创新的主要目的是什么?

(2)材料二中的“制度”是谁首创的?结合材料二指出该制度的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉初的政治制度。简述汉武帝是如何解决材料中问题的?

材料一据有文字可考的历史。北京建城已有3040年历史,当时叫做“蓟”。《礼记•乐记》载:“武王克殷,反商,未及下车,而封黄帝之后于蓟。”《史记•燕召公世家》又载:“周武王之灭纣,封召公于北燕。……抚夷狄屏中土”。东周时,燕国势力增加,逐渐兼并了北面的蓟国、并将国都迁到蓟城,从此就有了“燕都蓟城”的说法,这也是后来燕京名称的由来。

——整理自侯仁之《北京城的起源与变迁》

材料二令人惊异的是,这些来自白山黑水的满族统治者,一改历代开国帝王大肆拆毁旧朝宫室的传统,坦然进驻三重城池。只在200余年间,为满足统治者的享受,大规模地开发了北京西北郊的园林风景区,营建了规模空前、华丽非凡的离宫建筑群。这就是通常所称的“三山五园”,现保存最好的是有“十里青山行画里,双飞百鸟似江南”美誉的颐和园。

——摘编自侯仁之《北京城的起源与变迁》

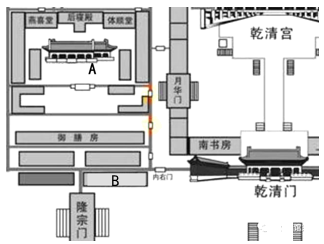

材料三清代紫禁城(局部图)

请回答:

(1)根据材料一指出西周初年周武王在今北京地区一带“封邦建国”的类别。根据材料一并结合所学知识,对东周时期的分封制进行评价。

(2)材料二中说颐和园享有“似江南”的美誉,请结合所学知识予以说明。并用一句话概括颐和园“离宫建筑群”的历史地位。

(3)进入紫禁城的乾清门,就到了内廷,这是皇帝及其家眷的生活区。分别写出材料三图中A、B两处建筑的名称和功能。仔细观察该图,分析A处所在的内廷建筑是如何“满足居住和生活需要”的?

材料一 王者禘(宗庙祭祀的一种祭名)其祖之所自出(诸族之始祖多感天而生),以其祖配之,而立四庙。庶子王(嫡子有残疾无法继承王位,由庶子代之),亦如之。

——《礼记·丧服小记》

别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也;宗其继别子者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也 。

——《礼记·大传》

材料二 两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型 。

——潘岳《中国发展面临着深重的危机与难逢的机遇》

(1)根据材料一,概述西周祭祀制度的内容,并结合所学知识概括宗法制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,用史实说明春秋战国时期中国“完成了第一次文明转型”。

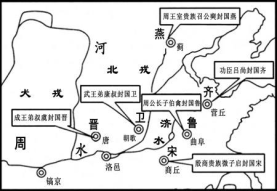

图1西周分封示意图

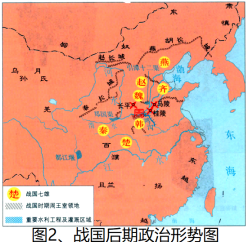

图3:公元前195年诸侯国示意图(同姓九国+长沙国)

(1)据图1,概括西周分封制的特点。

(2)比较图1和图2,战国后期政治形势发生了哪些变化,并分别说明其原因。

(3)结合图3及所学,说明当时分封制的特点及影响。